SNSで大人気!!

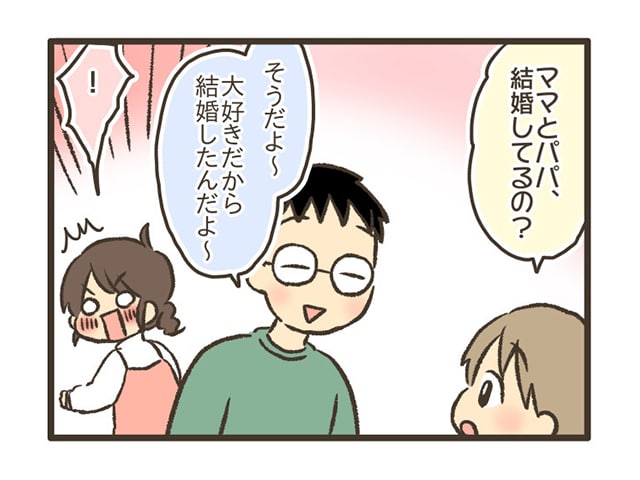

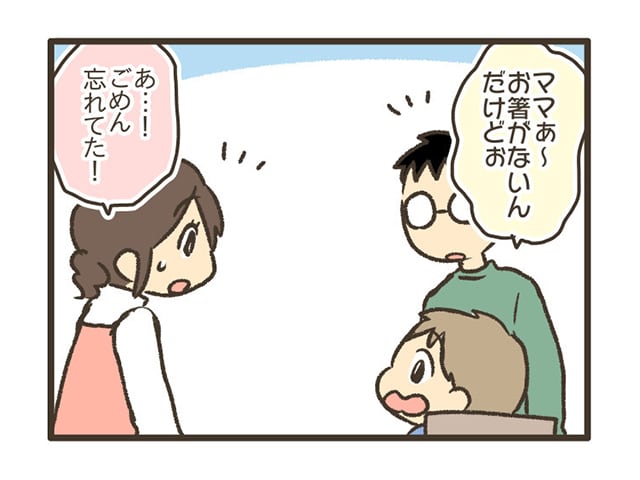

イタリア人パートナーとの結婚を機にイタリアに移住した著者が、イタリアで暮らし続ける中で見つけた“ちょうどいいかげん"な生き方を、かわいらしいイラストと文章でつづったエッセイ、

『いいかげんなイタリア生活 - イタリア在住15年の私が見つけた頑張りすぎない生き方 -』(ワダ シノブ著/ワニブックス)の一部をコノビーでご紹介します。

イタリアの一年は9月にスタートして7月末に終わる。

「8月は1年分の疲れから回復する休暇のためにある」とイタリアの人々は言い、その回復期間が「vacanze(バカンツェ)」だ。

いつも陽気で楽しそうなイメージがあるイタリアの人々だけど、実はものすごく働き者で残業だって多い。

元気に見える彼らだって疲れているのだ。

「vacanze」は、「休日」を意味する単語「vacanza(バカンツァ)」の複数形で、「一定期間の休暇」という意味がある。

この「一定期間」というのが重要で、週末どこかに行っただけでは休暇とカウントされないのだ。

日本出身の私は「二日も休暇がある!」と思うのに、イタリア人は「たったの二日は休暇ではない」と言うのだ。

イタリアのバカンスはだいたい二週間ほどあって、「ferragosto(フェラゴスト)」と呼ばれる8月15日の前後の一週が休みになるほか、6月から9月にかけて調整しながら合計で二週間以上の休暇をとる。

日本と大きく違うのは、イタリアでは正社員でもアルバイトでも関係なく、みんなが最低でも二週間休むということ。

「仕事が忙しくて休みが取れない!」なんてことは絶対にない。

他の会社もみんな休みだから、一人だけ働いても意味がないのだ。

会社だけでなく、飲食店や美容院も最低でも二週間は休みになる。

テレビの人気帯番組でさえ二ヶ月は夏休みがあって、その間は別の番組が流れるか、過去の番組が再放送される。

そのくらい休暇をとることを徹底しているのだ。

この長い休暇で彼らが何をするかというと、答えは単純で「日常から離れて生活する」のだ。

辞書で調べると、生活とは「生存して活動すること、生きながらえること」と出てくる。

つまり、休暇中はただ生きていればいいのだ。

まず、日常から離れるために、イタリアの人たちは海や山、行きたかった街へと移動する。

移動先は豪華である必要はなく、アパートでも、キャンプ場のコテージなどでもいい。

一週間単位で借りられる部屋を探し、そこで生活するのだ。

バカンス中の過ごし方は、だいたい次のような感じだ。

朝、起きる。

海か山、または街に行ってだらだら過ごす。

夜になったら何か食べて寝る。

これを最低でも一週間、できればそれ以上続けるのだ。

いつもと違う景色の中で生活することが、休暇の一番の目的なので、観光や美味しい食事はすべてオプションとして考えられる。

家事ですらオプションにすぎない。

ましてや、「将来の役に立つこと、意味のあることをしなくては」なんて考えからは、しっかり離れるべきなのだ。

ただ今のことだけ、どんなに先でも今日一日のことだけを考えて生活すればいい。

大げさかもしれないけれど、たったこれだけのことで人生に色が戻ってくる。

本当に魔法のようで、「だから、この人たちはこんなにバカンスを大事にするのか」と、目から鱗が落ちたほどだ。

とはいえ、私は最初のうちはこの何もしない長い休暇が苦手で、「時間の無駄」とすら思っていた。

というのも、私にとって休暇は、子どもの頃の夏休みのイメージのままだったからだ。

子どもの頃に何度も言われた、「休みの間もきちんとしていないと、休みが終わった後が大変だよ」という言葉に囚われていたのだ。

今になって思うのが、日本の小学校で配られる夏休みの宿題に計画表があるのは、夏休みが休暇ではなく、「休み明けのために規則正しく生活して、学びを得るための期間」だからかもしれない。

そのせいで計画表なんて一度も守れたことがない私でも、「きちんとしないと後から困る」という考えだけは染みついてしまった。

だから、休暇中もずっと誰かに「後から困るよ」と言われている気がして落ち着かなかったのだ。

でも、イタリアのバカンスを経験して、この考えはなんだかおかしいと思うようになった。

もし、休み明けに以前のような日常に戻れないなら、休み前の日常に何か問題があるはず。

もしくは休みが全然足りていないから、もっと休むべきなのだ。

戻るのが嫌なら戻らなくてもいい。

嫌なのはそれが自分にあっていない証拠だから。

いつかのために準備ばかりすることをやめて、今を生きる。

これがイタリアで知った休暇の意味だ。

もっと休みを。

働き過ぎの日本人はまず「休む」ことから始めたほうが良いのかもしれませんね。

書籍には他にも、イタリアの文化、人、食べ物、考え方など、心が軽くなるイタリア生活のエッセンスが、かわいらしいイラストとともにたくさん紹介されています。

ぜひチェックしてくださいね。

(編集:コノビー編集部 空閑香織)