誰もが知る最強生物、クマムシはなぜこんなに人気なのでしょうか。

クマムシ(緩歩動物)は、数多くの生物が暮らす地球上でもひときわ注目を集めています。その理由のひとつは、まず第一にクマムシが持つ圧倒的な「耐久性」です。

乾燥状態に陥っても活動を止める「クリプトバイオシス」と呼ばれる現象や、極低温から高温、さらには宇宙空間の高い放射線下でも生き延びる能力は、私たちの“生命の常識”を覆すものとしてメディアや科学ファンの間で大きな話題となってきました。

実際、2007年に欧州宇宙機関(ESA)がロシアの生物衛星「フォトン-M3」を用いて行った宇宙実験では、一部のクマムシが生還し、卵からの孵化が確認されたという報告もあり、その超絶的な耐久性があらためて注目されています。

また、クマムシの小ささと愛嬌のある丸みを帯びた見た目も人気の要因といえます。

成体でもわずか1ミリ以下のサイズながら、独特で愛らしい姿を顕微鏡で観察した動画や画像がSNSを通じて広まることで、「もっと知りたい!」という声が子どもから大人まで幅広い層で高まってきました。

さらに、近年のゲノム解析の進展によってクマムシの独特な耐性機構に関連する遺伝子が数々見つかり、ほかの生物のストレス耐性研究に応用できる可能性も指摘されています。

例えば、クマムシのゲノムには「Dsup(Damage suppression protein)」のようにDNAを保護すると考えられる遺伝子が存在し、これが宇宙線や放射線への抵抗力に寄与するのではないかと期待されているのです。

こうしてメディアを中心に取り上げられた結果、「クマムシ=強くて珍しい生き物」というイメージが一般にも広がりました。しかしながら、その一方でクマムシの進化上の位置づけや最も近い仲間については、意外に知られていないのも事実です。

人間に最も近いのがチンパンジーであると多くの人が知っているのとは対照的に、「クマムシの一番近縁な生物は何か?」という問いは、実はあまり耳にしません。

本コラムでは、クマムシの有名な耐久性とともに、その近縁系統がどのように分かれ、なぜ私たちがあまり知らなかったのかにスポットを当てながら、クマムシという不思議な生き物の奥深さを探っていきたいと思います。

目次

クマムシは虫じゃない? 脱皮動物“エクディソゾア”の正体6億年前の大分岐:クマムシはいつ“奇妙な仲間”と別れたのか?クマムシも脱皮する? 節足動物・オンシフォラと繋がる意外な証拠脱皮仲間の中でも異端児?クマムシを“最強”たらしめる理由昆虫よりも近い!?クマムシの親戚は“有爪動物”だった奇妙な化石が語る“パナルトプロダ”の正体:クマムシとオンシフォラの起源最強と最弱は紙一重?クマムシの隣人“オンシフォラ”の切ない現実分岐した運命:クマムシの“超耐久”とオンシフォラの“脆弱”が生まれた理由

クマムシは虫じゃない? 脱皮動物“エクディソゾア”の正体

クマムシ(緩歩動物)は、「エクディソゾア(Ecdysozoa)」と呼ばれる脱皮動物群の一員です。エクディソゾアとは、英語で「脱皮」を意味する“ecdysis”に由来しており、動物界の中でも体表や外骨格を定期的に脱いで成長する動物たちをまとめた分類群です。

ここには、節足動物(昆虫、クモ、甲殻類など)や線形動物門(回虫など)、類線形動物門(ハリガネムシ類)、そしてクマムシやオンシフォラ(有爪動物)といった多様なグループが含まれ、カンブリア爆発期以降、地球上で大きく繁栄してきました。

クマムシは、顕著な外骨格こそ持たないものの、胚発生の過程や体節の配置、そして脱皮を行うという点でエクディソゾアに確かに位置づけられます。

一見するとクマムシの丸っこい姿は昆虫やクモと大きく異なるように見えますが、分子系統解析や発生学の研究から、これらの仲間とは共通の祖先を共有し、同じく“脱皮性”を受け継いだことが明らかになりました。

過去にはクマムシのゲノム解析をめぐり、外来遺伝子が大量に取り込まれているかもしれないという論争も起きましたが、再解析で当初考えられていたほど極端ではないことが示されました。

こうした研究者間の議論も、クマムシが注目を集める大きな理由のひとつです。

エクディソゾアという大きな枠組みの中でも、昆虫や甲殻類のように圧倒的な多様化を遂げたグループもあれば、クマムシやオンシフォラのように小型で独特な生態に特化していったグループも存在します。

こうした背景を踏まえると、私たちに身近な節足動物だけでなく、「クマムシという極限環境に強い生き物や、謎めいたオンシフォラも、実は脱皮する仲間だった」と言われると、やや意外に思えるかもしれません。

しかし、分子生物学や古生物学の成果によって、この“脱皮”という性質がエクディソゾア全体の進化を大きく支えてきたことが、れっきとした事実として示されているのです。

(広告の後にも続きます)

6億年前の大分岐:クマムシはいつ“奇妙な仲間”と別れたのか?

現在の分子系統解析や化石記録にもとづく推定では、エクディソゾアは約6億年前にはすでに共通の祖先を持っていたと考えられています。

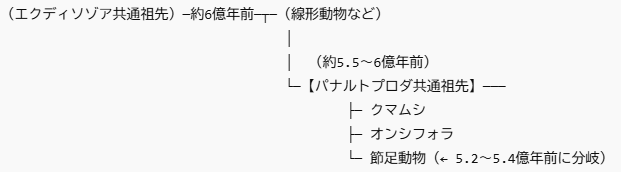

その後、カンブリア爆発期にあたる5億数千万年前頃から急速に多様化が進み、「パナルトプロダ(Panarthropoda)」と総称されるクマムシ(緩歩動物)、オンシフォラ(有爪動物)、節足動物がそれぞれの進化の道を歩み始めたとされます。

とくに、クマムシとオンシフォラが最初に分岐し、やや遅れて節足動物が別系統として独自の進化をたどったとする「タクトポダ(Tactopoda)仮説」が現在有力視されていますが、分岐順や年代については今も研究が続けられており、議論が残る分野でもあります。

分子時計解析では、クマムシとオンシフォラの共通祖先は5.5~6億年前にさかのぼるという推定があり、そこから今に至るクマムシとオンシフォラに分かれたと見られています。

一方、昆虫やクモ、甲殻類などを含む多彩な節足動物の祖先は、5.2~5.4億年前ごろに分岐した可能性が高く、ちょうどカンブリア爆発期の生物多様化のピークと重なります。

こうして同じ“脱皮”という共通の特徴をもつエクディソゾアの祖先は、環境の変化や新たな生態的ニッチの出現に応じて、クマムシ、オンシフォラ、そして節足動物へと次々に枝分かれしていったのです。

ただし、分子時計の結果には、化石の校正点や使用する遺伝子領域の違いが影響するため、分岐年代の推定値には研究によって多少の幅があります。

それでも、カンブリア期を中心とした膨大な進化の奔流の中で、これら3つのグループが共通の祖先から分岐したという大きな枠組みは、現在広く受け入れられています。

こうした理解は、後に述べるクマムシとオンシフォラの近縁関係がどのように成立してきたかを知る上で、重要な手がかりになっているのです。