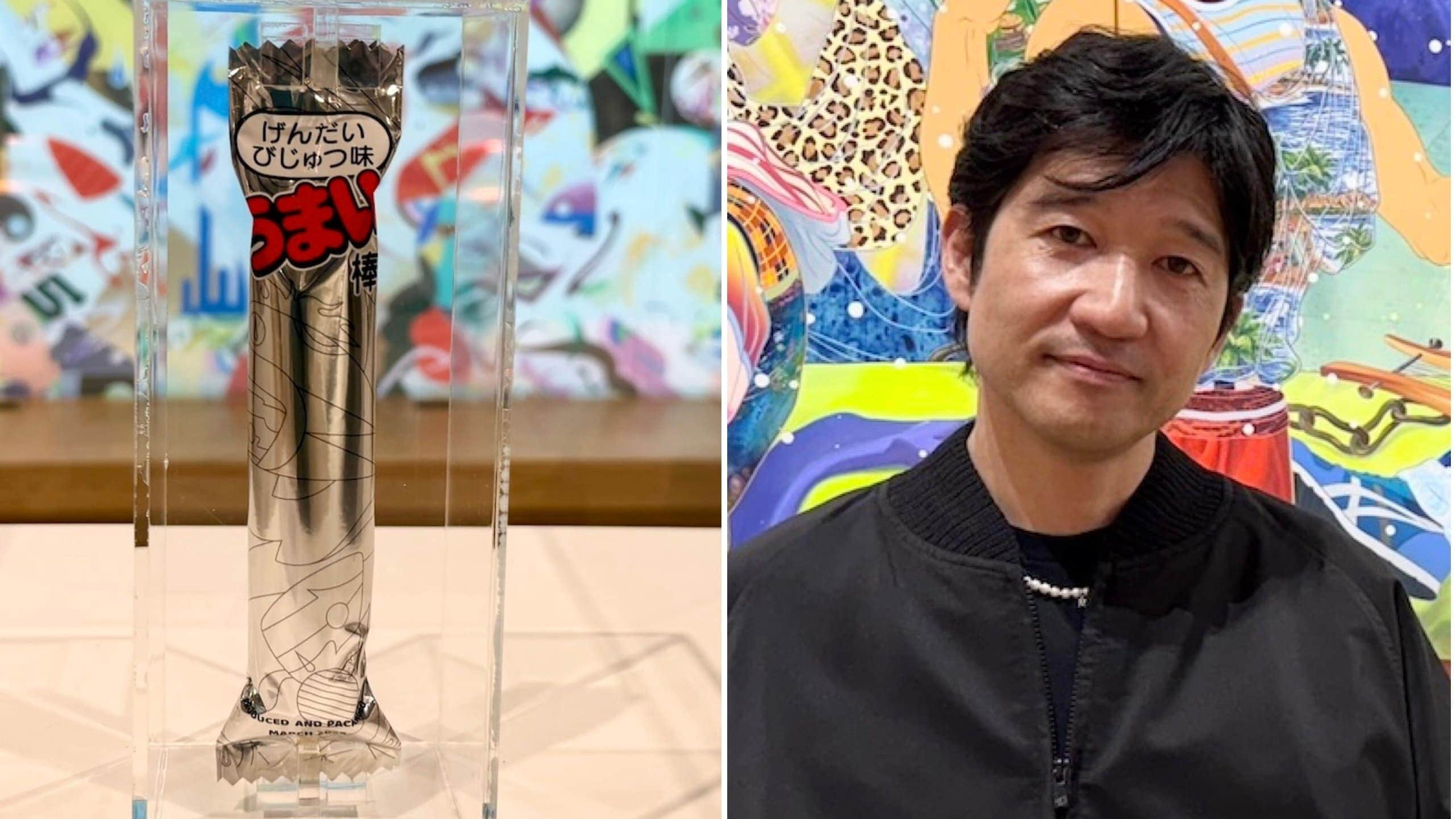

限定50本で製作された「1本10万円のうまい棒」が購入希望者殺到で即完売! ニューヨーク在住の現代美術家・松山智一氏と株式会社やおきんが共同開発した「うまい棒《げんだいびじゅつ味》 」が大きな反響を呼んだ。今回はアメリカ帰国前の松山智一氏にインタビューをする機会を得たため、麻布台ヒルズギャラリーで開催中の個展「松山智一展 FIRST LAST」(2025年5月11日まで)に足を運び、話題となった「10万円うまい棒」について詳しく話を聞いてみた。

「10円以下の価値にしたかった」

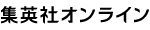

透明のアクリルボックスに入った「うまい棒《げんだいびじゅつ味》」。銀色のパッケージには松山智一氏が手がけた線画が入っている。たしかに高級感は漂っているものの、発売当初の価格(1本10円)から見ると1万倍もの価格設定ということで、世間に大きなインパクトを与えたようだ。

——『1本10万円のうまい棒《げんだいびじゅつ味》』を発表した際、周りの反響はどうでしたか?

松山智一(以下、同) 大爆笑でしたよ。10万円のうまい棒って何? 金箔貼るの?ってね。それはつまり10万円の現在の対価についてのリアクションなんですよ。

要は「現在の対価」なのか「未来の対価」なのかっていうところを考えるのが、今回のこのうまい棒を通じて、世の中の人々に伝えたかったことです。

現在の対価を説明するなら「パッケージが凄いのか」というと、僕はサインも書いていないし、印刷も銀色にすれば発売当初の10円以下の価値になる(現在は1本15円)。とにかく「10円以下に見せること」がテーマでした。

アートワークも全然凝ったものではなくて、どこまでデザインしないかがポイントだったんです。広く親しまれた商品にアートという概念を用いて「新たな価値」を創出することができるのか……という問いを投げかける作品だったんですね。

——購入者殺到で抽選販売になりましたが、このような反応は予想していましたか?

売れること自体に関しては、まず問題ないだろうなと思っていました。でも、関係者のみんなはそこまで信用はしてくれなくて……。

そもそも僕自身、ニューヨークに行ってから独学で作品制作を始めました。普通は「日本でこれだけやったんだ」と実績を積んでからニューヨークで戦うものなんですけどね。

僕は “無価値” でスタートしたんですね。だから僕自身をうまい棒と重ね合わせて、今回はある意味これまでの自身の活動を投影した作品なのかもしれません。

——うまい棒が松山さん自身の投影だったとは……。

今では世界各国の美術館で作品を発表するようになりましたが、当時、僕はカフェで50ドルで作品を販売していた時期もあります。

要は僕が作品を介して伝えたいメッセージというのは、美術の価値は物自体にあるのではなくて、1歩ずつ歩んでいくストーリーにあるということなんです。

人々が紡ぎ出すストーリーに価値があるんですね。つまり周りが作るものなんです。

——物語によって作品の価値が高まるということですね。

まさにその通りで、「うまい棒が完売しました」「購入者殺到で抽選販売になりました」となると「僕も買えばよかった」とか「俺も買う予定だったんだけど買えなかったんだよね」というストーリーが生まれます。それが「価値が生まれる」ということなんです。

——そういえば、テレビでも取り上げられていました。

ある番組で「10万円のうまい棒」がテーブルに置かれていたんですが、出演者の皆さんが誰1人触らなかったんですよ。ただの1本のうまい棒でも「欲しい人がたくさんいる10万円のうまい棒」となると、とたんに美術作品に見えるものなんですね。

情報の刷り込みによって価値が生まれてくるんです。

本当に物自体には価値がないんですよ、ストーリーに価値があるわけで。みんなが知っているものに全く違う見方を提案するのが作品のおもしろいところです。

(広告の後にも続きます)

「カルチャーにハイ・ローはないんですね」

——ちなみに松山さんがそう考えるキッカケになったような体験ってあったんですか?

僕はニューヨークでの情報収集がマガジンスタンドでした。雑誌の『VOGUE(ヴォーグ)』だけでもイタリアヴォーグ、フランスヴォーグ、アメリカヴォーグと色々あって、紙も匂いも違うからすごくおもしろかったんです。

古今東西の情報がニューヨークに集まっていて、美術館とはまた違うドキドキがありました。もう本当に刺激的で、情報に優劣はないと思ったんです。「これが美術ではない」という理由はないと思いました。

それで僕の作品には、ヨーロッパのルネサンス絵画やフランス絵画に、突然ファッションモデルが入ってきたり、お菓子が入ってきたり……コンシューマーカルチャー(消費文化)が並列しているわけです。

何度も言うように、物には価値がなくて「並列した瞬間に価値だと判断してくれますか?」という思いが根底にあります。

何がいいとか何が崇高だとかっていうのは、みんなが作った物語を信じるか信じないかだけの話なので「むしろ一緒に物語を作りませんか?」と思っています。その方がおもしろいじゃないですか。

——作品を見た人が、ある意味その作品に参加できるということですね。

その通りです。ちなみにですが、今回の個展「FIRST LAST」で、うまい棒だけではなく、室町時代後期に創業した「とらや」とも羊羹を協創しています。

10円の駄菓子と歴史ある和菓子が同じ空間に並ぶというのは、ある意味現代の日常でもあり、現代社会を描写するための引用とも言えると思います。

僕は作品の中で異なる時代の歴史的なものだけではなく、大衆的なものも引用します。価値を生み出す境界線を探す行為は作品制作の考え方と共通しているのかもしれません。

——なるほど。funny(ファニー)としてもinteresting(インタレスティング)としても、おもしろかったですし、とても勉強になりました。

今回の「10万円のうまい棒」については、ファニーだけになってしまっている方がきっと多いと思ったので説明できてよかったです。

実は皆さんも文化に乗っている、つまり文化創造の当事者になっているということ。その気づきを得てもらえたら嬉しいですね。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班