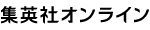

伝説のマナー講師として知られる平林都(みやこ)さん。年間200件を超える企業の接客研修を手がけており、テレビやYouTubeでは厳しい口調のスパルタ指導で人気を集めている。いっぽうで、平林さんが提案するマナーは「独自にマナーを作り出している」として議論を呼び、「失礼クリエイター」と揶揄されることもある。今回は、平林さんのマナー講師になった経緯や、厳しい指導方針に対する考えを聞いた。

ネグレクトにより、自殺未遂を考えるほど惨めな生活

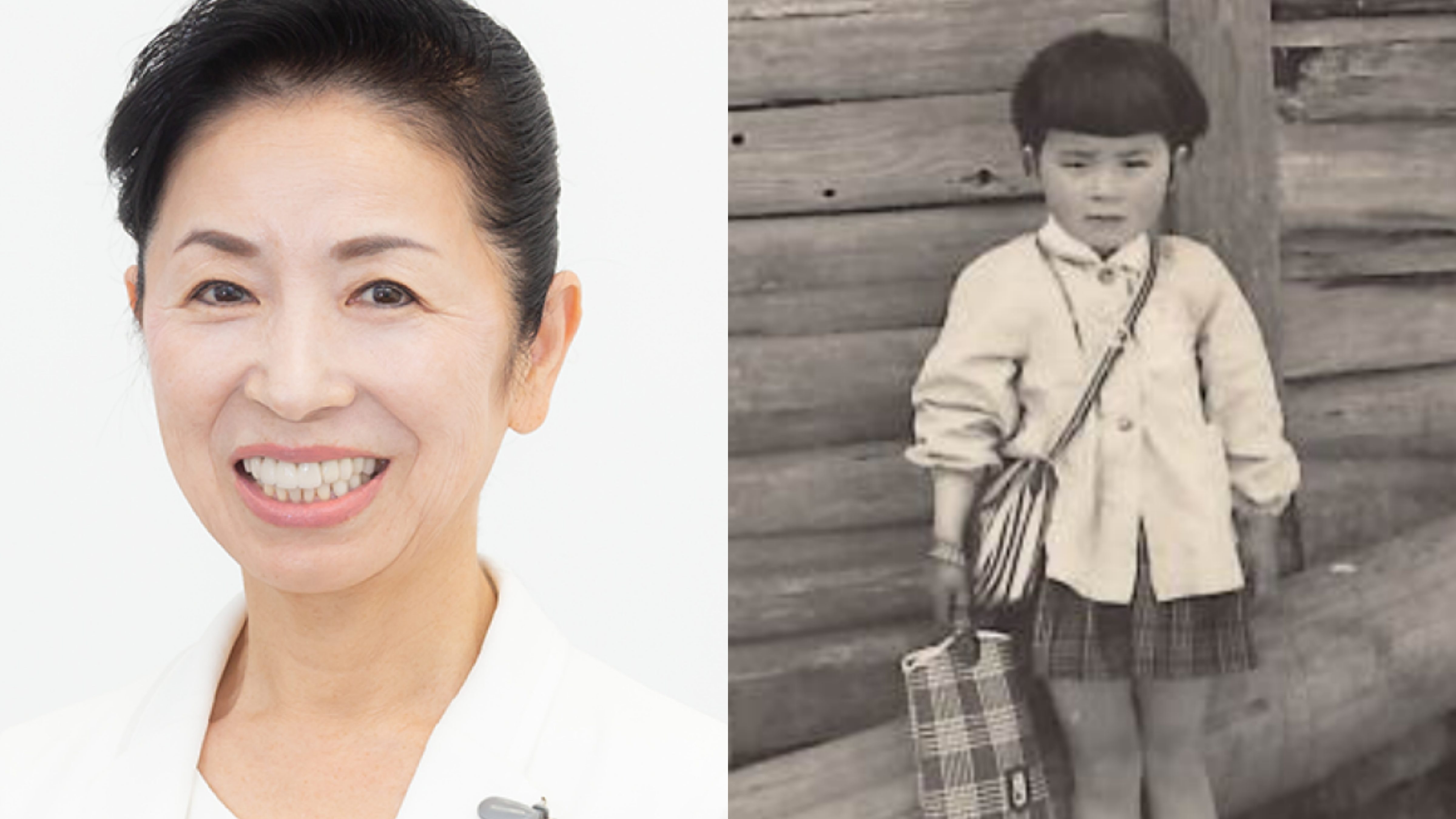

平林さんがマナー講師になった背景には、幼少期の不遇な経験がある。物心ついたときには母親がおらず、父親は平林さんの存在を無視。「女が離さない男」を自称する父は放蕩な生活に明け暮れ、家に帰ってこないことが長く続いたという。

親戚の叔父や叔母、近所の家を転々としながら姉たちにも面倒を見てもらい、肩身の狭い生活を送っていた。

「身を預けていたどの家も、自分の子の面倒を見るので精一杯なんですよね。その家の子どもと違って、私の茶碗はおままごとで使うような小さなもので、しょっちゅうお腹を空かせていました。

小学校4年生のとき、自殺未遂でもすれば父を引き戻せるかもしれないと考えましたが、父の相手の女性には私と年の近い子がいたので、そんなことをしても帰ってこない気がしたんです。泣いても母親も戻ってこないし、どうしたら誰かに面倒を見てもらってご飯を食べさせてもらえるか、そればかり考えるようになりました」

ネグレクト状態だったため、一般的な作法を教えてもらう機会もなかった。預かってもらっている家では、同級生の女の子と比較されることも多かったという。

「家にいると聞こえてくるんですよ。『母親がいないから躾(しつけ)ができていない』とか『こんなこともわからないのか』とか。惨めな思いをしないために、お稽古事を学ばないといけないと思うようになりました」

生き抜くための葛藤の中で、身につけようとしたのがマナーだった。

(広告の後にも続きます)

大学にも行けず高卒で就職

高校卒業後は、経済的な事情もあり兵庫県内の信用金庫へ就職することになった。大学に行けない悔しさをバネに、大学生に負けないだけの教養を身につけようと決意。

給料の7〜8割を月謝にあてるほど、熱心に稽古事に取り組んだ。

給与の大半を注ぎ込んで通った習い事で様々な教養を身につけ、27歳でエレガント・マナースクールを設立。企業研修の講師として活躍し、「都に頼めば売り上げが伸びる」という評判を呼んだ。

2009年に出演したテレビ番組で伝説のマナー講師として紹介され、その厳しい指導の様子が話題を呼び、現在までのメディア出演につながっている。

平林さんが指導しているのは、一般的な「マナー」ではない。「接遇」という人に好かれ、指名される技術だ。

「接遇に秀でている人は、特別なアクセサリーや服で着飾らなくても、品性があると思っていただける。一般的なマナーに人を引き付ける技術を加えることで、さりげなく差をつける雰囲気づくりができるのです。たとえば、Zoomで会議をするときに笑顔を見せたり、相槌を打ったりするのはマナーではないですが、好感を持てますよね」

接遇はビジネスにおいても、「この人から買いたい」という信頼関係の構築につながる。接遇という概念自体は一般的だが、平林さんの指導する「接遇」は、自身の人生経験から生み出された独自の技術と解釈にもとづいている。

「幼いころ、電柱に隠れていて、近所のおじいさんが坂道で自転車を押していらっしゃるのを見かけると、後ろから押してあげていたんです。そうすると早く上がれたからとお小遣いをくださるんですよね。

私は人並みのお小遣いや食べ物をいただきたくて、どうしたら人に好かれ、喜んでもらえるかを考えながら生活していました。その中で、身につけた技術は、接遇の原点になっています」