映画『HERE 時を越えて』が、2025年4月4日(金)より全国ロードショーとなる。

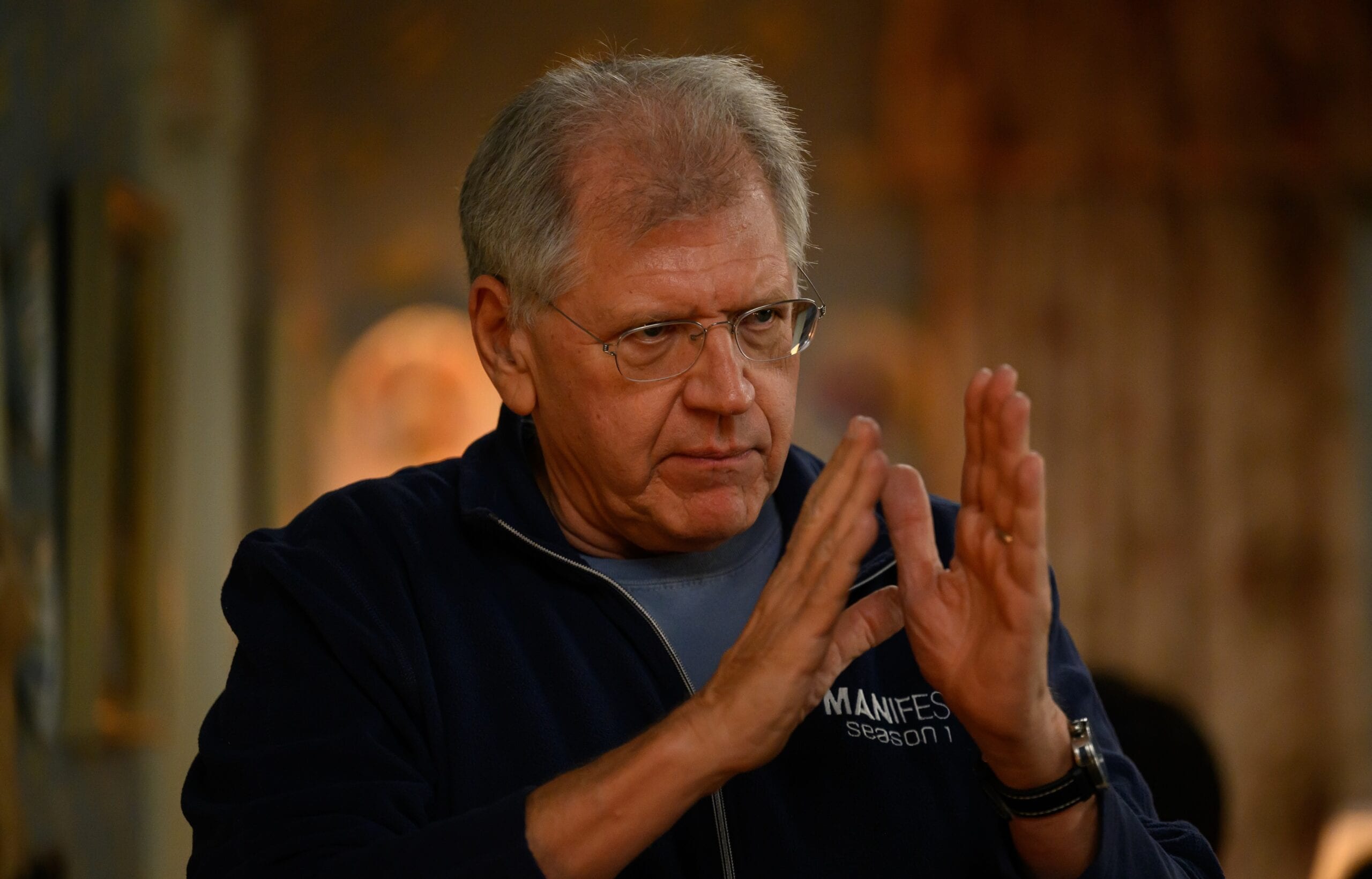

メガホンをとるのは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』などの名作を手掛けてきたロバート・ゼメキス監督。主人公のリチャード役には名優トム・ハンクス、妻・マーガレット役にはロビン・ライト。『フォレスト・ガンプ/一期一会』で多くの映画賞を受賞した、この3人が30年ぶりにタッグを組む。

制作スタッフにも『フォレスト・ガンプ』チームが集結している本作。明らかな意図を感じるキャスティングをした監督ロバート・ゼメキスの狙いとは何なのか。

“大きなものを小さく、小さなものを大きく”

ロバート・ゼメキス監督の最新作『HERE 時を越えて』は、フライ・オン・ザ・ウォールという撮影手法を劇映画に組み込んだ作品だ。フライ・オン・ザ・ウォール(Fly on the wall)とは、まるで壁に止まっているハエのように、こっそり他人を覗き見る手法のこと。ドキュメンタリー作品で使われる撮影手法で、被写体はカメラの存在を知らず、いつもどおりに振る舞い、ありのままの生活・ありのままの生態が記録される。作り手の感情や意思から完全に解き放たれることによって、スーパーフラットな視点が生成されるのだ。

カメラは固定の場所に据え置かれ、全く同じポジション、同じアングルで、日々の営みを観察する。これだけでも十分実験的だが、策士ゼメキスは、そこにもうひとつ破天荒なアイディアをプラスした。恐竜が地球上を闊歩していた太古の時代、先住民族の時代、開拓期、近代、現代という各時代を、時系列をシャッフルしながら駆け抜けていく。我々は何億年というタイムスパンを、ひとつの固定カメラを通して目撃するのだ。

このように書くと、人類の歴史を壮大なスケールで描いた大作映画のように思えるが、その手触りはとても慎ましやかなヒューマンドラマ。ネイティブ・アメリカンの恋人たち、ベンジャミン・フランクリンの息子、航空工学の愛好家、リクライニングチェア・レイジーボーイの発明家、コロナの猛威にさらされる家族‥‥。この作品に登場するのは、歴史の中心ではなく、その周縁から時代を見つめてきた人々だ。

物語の中心となるのは、1940年代に引っ越してきたヤング一家。アル(ポール・ベタニー)とローズ(ケリー・ライリー)との間に息子のリチャード(トム・ハンクス)が生まれ、成長してマーガレット(ロビン・ライト)と結婚し、やがて2人のあいだに娘が生まれ‥‥と、カメラは家族の悲喜交交を切り取っていく。

よくよく考えてみれば、ロバート・ゼメキスは一貫してアメリカ史を独特の視点で見つめてきた映画作家だった。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』三部作では、西部開拓時代から近未来。『フォレスト・ガンプ/一期一会』では、1950年代から1980年代。『HERE 時を越えて』も、明らかにその系譜に連なる作品だ。紀元前から現代までを扱っているというのに、小さな家族の物語に収束させるという手つきも、まさにゼメキス流。

原作者のリチャード・マグワイアは、「私は現役時代、座右の銘のようなものを持っていた。“大きなものを小さく、小さなものを大きく”。平凡で小さな瞬間を中心に据えたかった」と語っている。本作には、確実にそのスピリットが宿っている。

(広告の後にも続きます)

ワンシーン・ワンカットの愉悦

固定カメラで映し出されるリチャードたちの生活。カメラを上下に振るティルトや横に振るパン、ズームインやズームアウトといったカメラワークがないため、我々はスクリーンに身を乗り出し、彼ら/彼女らの会話に耳を傾けようとする。他人の生活を覗き見ることで、登場人物への親密感が増す。ヤング一家の喜びや悲しみがリアルに迫ってくるのが、フライ・オン・ザ・ウォールの効用といえる。

当然、別の時代に切り替わるまで、映像はワンシーン・ワンカットで描かれる。そしてロバート・ゼメキスは、これまで数々のマジカルなワンシーン・ワンカット撮影を敢行してきた映画作家だ。例えば『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)は、オープニングからワンシーン・ワンカット。カメラはゆっくり移動しながら、チクタクと音を刻む大量の時計、プルトニウムが盗まれたニュースを伝えるテレビ、愛犬アインシュタインに餌を与える自動マシンを捉え、やがて主人公マーティ(マイケル・J・フォックス)が登場するまでを描く。

地球外生命体との接触をテーマにしたSF映画『コンタクト』(1997)では、電波信号を受信したエリー博士(ジョディ・フォスター)が、トランシーバーで仲間に指示を与えながら、車を降りて研究室に飛び込むまでを、ワンシーン・ワンカットで描いていた。彼女の興奮が伝わってくるような、見事なショットである。

そしてこの『コンタクト』には、もうひとつ印象深いワンシーン・ワンカットがある。少女時代のエリーが心臓発作で倒れた父親を発見し、階段を駆け上って洗面台の扉から薬を取り出す場面。やがてゆっくり扉が閉まると、父と娘の仲睦まじい写真が映し出される。親子の生活は二度と戻ってこないことを想像させる、独創的なショットだ。

ワンシーン・ワンカット。固定カメラ。『HERE 時を越えて』は、ひょっとしたらロバート・ゼメキスなりの、映画に対するラブレターなのかもしれない。1895年、リュミエール兄弟によってシネマトグラフという革命的な装置が誕生した。同年に公開された世界初の実写商業映画『工場の出口』は、リュミエール社の工場から出ていく従業員たちを、ワンシーン・ワンカット&固定カメラで撮影した作品。映画の歴史は、1分にも満たない1本のドキュメンタリーから始まっている。

本作は、最新のテクノロジーを駆使して、映画黎明期のスピリットを現代によみがえらせた作品なのだ。