![ニコン AI Nikkor 50mm f/1.2S Vol.01 [動画撮影で楽しむ、最新・オールドレンズ研究序説]](https://assets.mama.aacdn.jp/2025/04/547215007_67fc6a34233a11_83118558.jpg)

こんにちは。シネマトグラファーの湯越慶太です。今回よりしばらくの間、「動画で使うスチルオールドレンズ」というお題で連載をさせていただくことになりました。

私自身動画撮影の仕事をする中で、スチルレンズやオールドレンズを使うことはしばしばあります。描写がいいから使うということもあれば、単にレンタル料金が安くて入手しやすかったり、すでに自分が持っていて描写を把握しているからという場合もあります。

同じように動画でスチルレンズを使うユーザーは多いと思いますし、「何をわざわざ区別しているのか?」と思う人もいるかもしれません。

動画専用に作られたシネマレンズがある一方で、スチルレンズを動画で使うには使用感や使い勝手など結構気を使うのですが、そういった違いについてあまり認知されていないように感じています。またレンズの描写についても、スチルオールドレンズの「味」について写真の観点から比較して味わう記事は多々ありますが、動画ではどうなるかという観点にフォーカスしたものはあまり見たことがありませんでした。

シネマレンズとスチルレンズという比較で語られるとき、どうしてもスチルレンズはシネマレンズを使えない、「仕方ない選択肢」という見られ方をしがちですが、動画で輝くレンズはたくさんあると思います。私としてもこの連載を通してオールドレンズをはじめとするレンズの世界への知見を深めていきたいと思っています。

さて、第一回のテーマですが、「Nikon AI Nikkor 50mm f/1.2S」を取り上げることにしました。

ニコンユーザーなら改めて説明するまでもない銘玉であるわけですが、私自身非常に気に入っているレンズで、動画の仕事に投入したことも多数あります。開放のクセがありながら絞ると非常にシャープなわかりやすいオールドレンズとして、初回にピッタリだと思いました。

カメラはBlackmagic DesignのCINEMA CAMERA 6Kを使用。シネマカメラとしては低価格でありながらフルフレームに対応しているだけでなく4:3のオープンゲートでも撮影可能。また、Laica Lマウントなのでアダプターで様々なレンズに対応可能で動画でのレンズ遊びに向いたカメラだと思います。

Blackmagic Designはレンズを作っていないメーカーなのでフラットな視点で撮影できると思いました。

レンズを取り付けるにあたって、今回は焦点工房のライカLマウント-ニコンFマウントアダプターを使用。がたつきもなく、スムーズなピント送りができました。

この連載ではレンズとしての面白さもさることながら、なるべく中古市場でもレア過ぎず入手性の良いものをチョイスしたいと思っています。オールドレンズ沼にありがちな「レア自慢」「高値自慢」に陥りたくないのと、あまりにも癖玉過ぎるレンズに手を出してしまうのも本末転倒と考え、基本的には「実用に耐える」ものを中心にしていきたいと思います。

- Nikon AI Nikkor 50mm f/1.2S

- 発売年 1978年

- レンズ構成 6群7枚

- 最大絞り f1.2

- マウント ニコンFマウント

- 重量 約360グラム

- 中古参考価格 5~7万円(2025年3月現在。ネット中古など独自調査による)

1978年に発売され、2020年まで販売されていたので非常に息の長いレンズです。中古の球数も豊富なので、コンディションの良いものを入手しやすいと言えます。

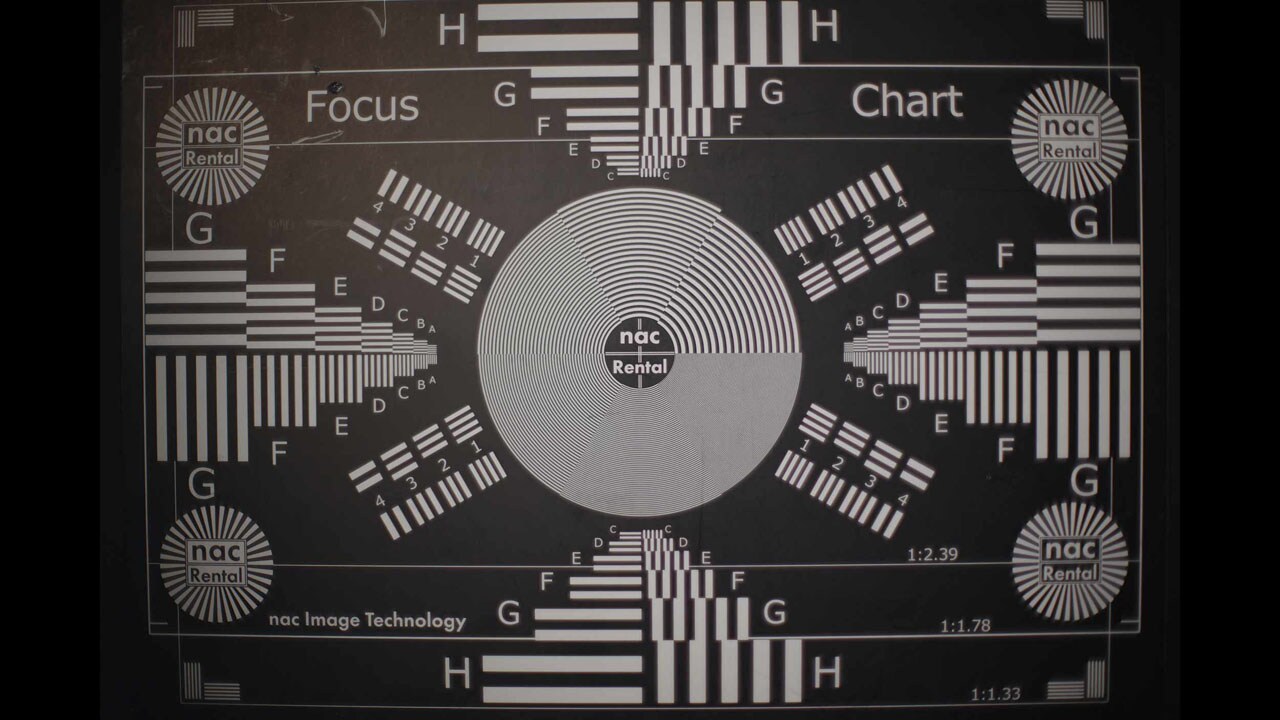

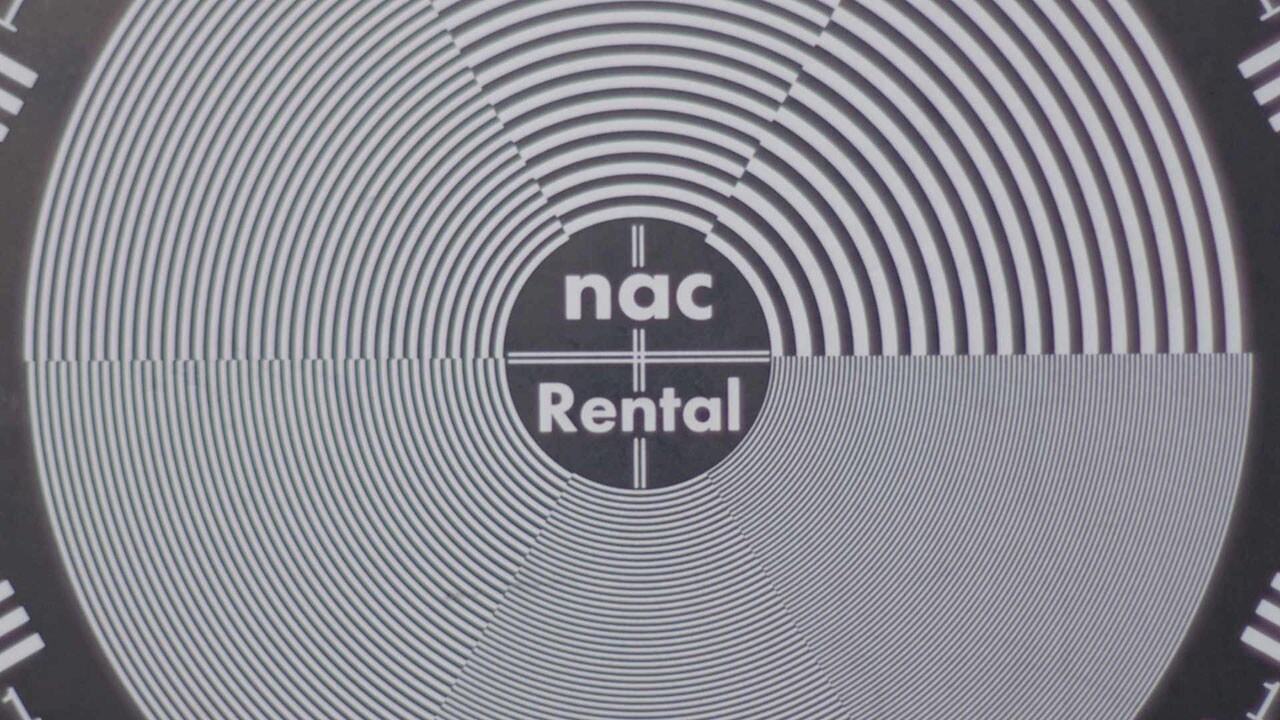

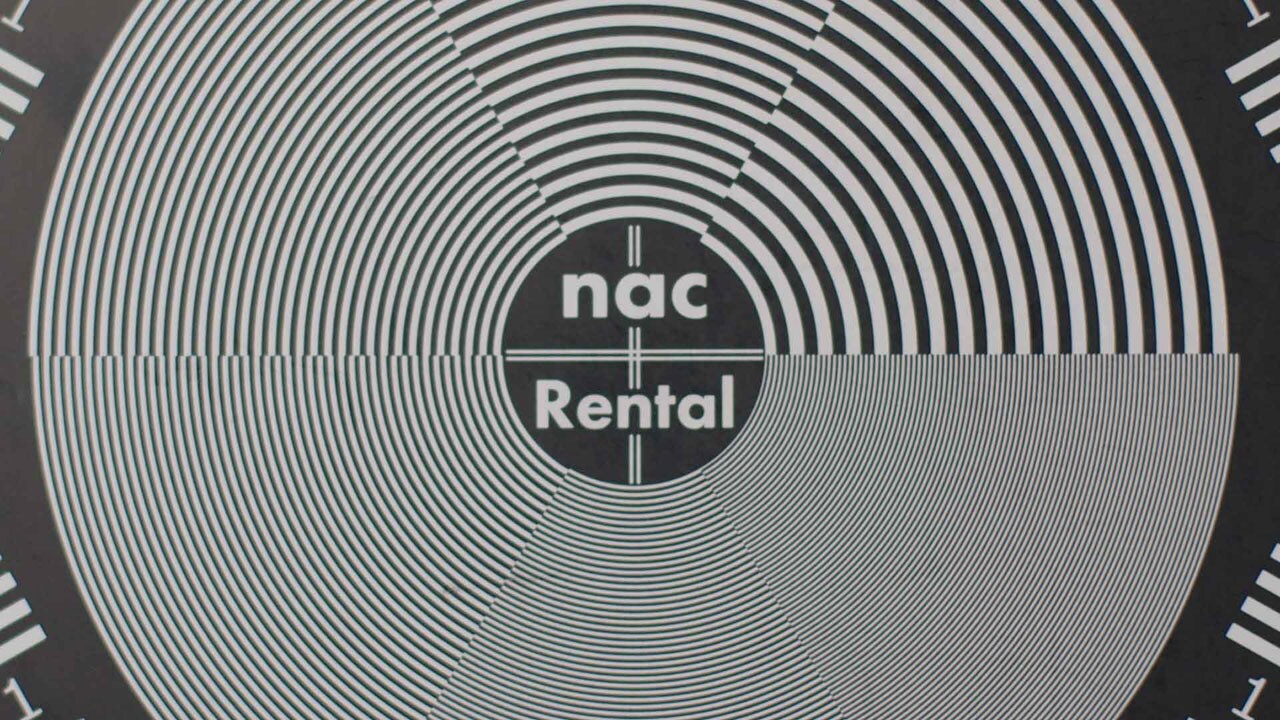

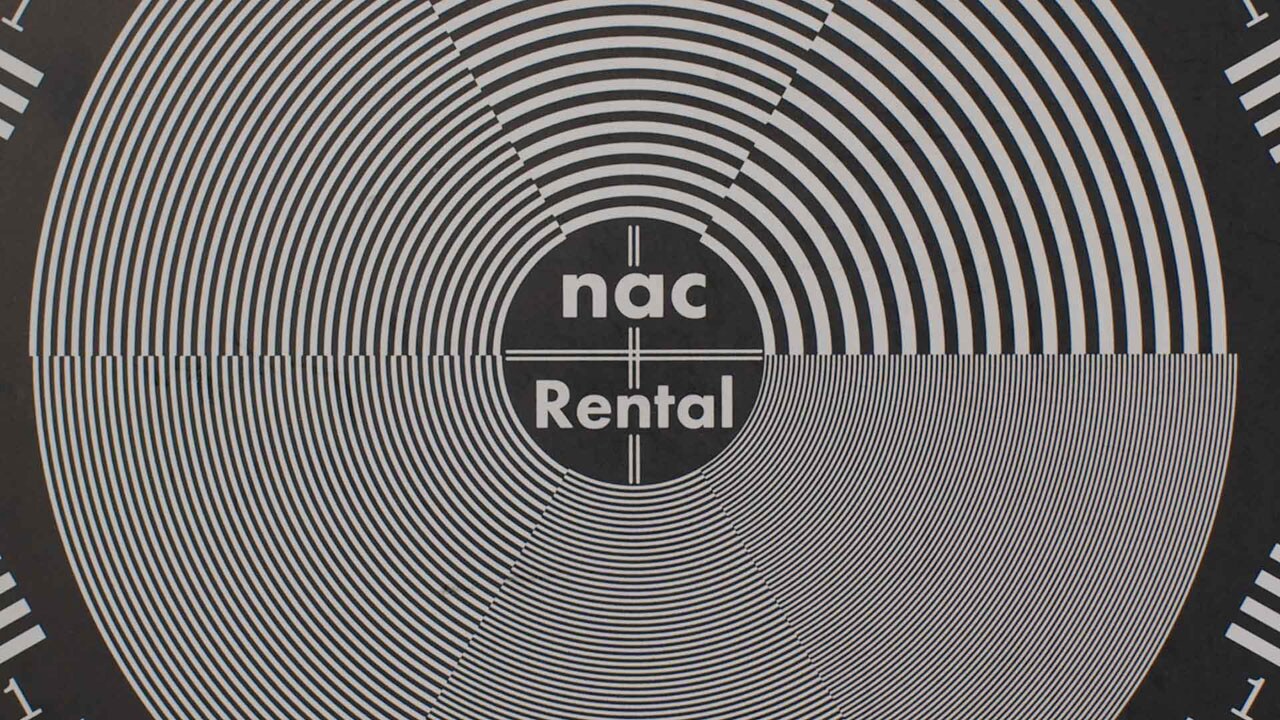

チャートで描写をチェックしてみます。

まず開放f1.2ではソフトフォーカスかと思うほどの甘い画面。歪曲は樽型で、現代のレンズと比較するまでもないでしょう。デジタル時代のレンズは多くがカメラ側で補正をかける前提になっているのに対して、フィルム時代のレンズは写ったものが全て。そこが楽しい部分でもあります。絞っていくとぐっとクリアになることがわかります。この描写の変化を楽しむのもこ

動画撮影時にはシャープすぎるレンズはフィルターを入れてあえて画を濁らせることが多いですが、こういったレンズなら開放や1段絞ったあたりの描写を生かしていけば十分雰囲気のある画作りができると思います。

周辺減光は白い背景だとわかりやすいですが、むしろ中央に配置した被写体に目を向けさせる効果があります。Premiere Pro等で「ヴィネッティング」エフェクトを使ったことがある方なら、最初からヴィネットがかかったレンズはむしろ使いやすいと感じるかもしれません。

フォーカスチャートの他にカラーチャートを使用して色の傾向を見てみました。照明の色温度をセコニックのカラーメーターC-800で測定し、カスタムホワイトバランスに入力しています。ほんのわずかに暖色に転んでいると言えるかもしれませんが非常にニュートラル。ほとんどないといって差し支えないでしょう。

フォーカスを至近点、チャートのある3ft、無限遠に連続的に送ってみました。焦点距離の変化「ブリージング」については至近点から無限遠に向けてわずかに広角側にシフトしていますが、ほとんど気にならないレベル。フォーカス無限遠時と至近時でチャートを見比べると、至近点の時のチャートのボケ(後ろボケ)が放射方向に振れており、ぐるぐるボケの兆候がありますね。

リングはマニュアルらしく適度な重さのあるネットリとした感触で、非常に送りやすい重さ。ただし中古品によってはグリスが抜けてスカスカだったりあるいはガチガチだったりと個体差があるので、できれば現物を確認したら良いでしょう。

逆光によるフレアは残念(?)ながらあまり強烈ではありません。しかし全くないわけではないのでうまく光源があれば絵作りに使ってみるのも手かも。グリーンのゴーストはそこそこ目立ちますね。

絞り羽根は9枚で、直線的なので絞っていけばボケの形に影響が現れます。シネマレンズは円形絞りだから綺麗、なんて売り文句もよく聞きますが、先入観なしに見れば角っとしたボケもいいんでは?と思ったり。そこらへんの細かい部分はむしろ楽しむ方がいいでしょう。

動画撮影に使うとなるとレンズの回転方向なんてのも気になってきます。よく言われる話ですがニコンのフォーカスの回転方向はシネマレンズのスタンダードの回転とは逆方向なので、映画に慣れたフォーカスマンをあてがうとネチネチ嫌味を言われるかもしれません。ワンオペなら助手のせいにしてはいけません。気合いで覚えるしかないでしょう。

絞りリングにはクリックがあり、撮影中の絞りの変更は基本的にNG。この絞りのクリックを抜く改造というのもありますが、最初に絞りを決めて撮る分にはそれほど不便ではないのと、なるべくオリジナルのままにしたいので私は基本そのままにしています。

ちなみにニコンレンズの「カニ爪」ですが、これは素直に精密ドライバーで外しておく方が動画撮影では邪魔にならず良いです(これはいつでも元に戻せるので)。

協力:劉嘉林(みずきかりん)

最後に

Nikon AI Nikkor 50mm f/1.2Sは長くニコンの第一線で売られてきただけあり、現代でも通用する描写と昔ながらの柔らかさの共存した、銘玉と呼ぶにふさわしいレンズだと思いました。

近年のレンズは非球面レンズや高屈折率ガラスを贅沢に投入し、非常によく写りますが、一方で「写りすぎる」と感じる時もあります。

このレンズのようにデジタル補正を前提としていない時代のレンズで、なおかつ「ちゃんと写る」レンズは映像とも非常に相性が良く、これからも一線で使える、使う価値があると思ったのでした。

撮影中のセッティング

※画像をクリックして拡大