人間国宝であり、唯一無二の染織家・志村ふくみさん。私がふくみ先生を知ったのは、2014年のこと。お仕事をご一緒していたスタイリストの轟木節子さんが「HOBONICHIのTOBICHIで素晴らしい展示をしているの!」と興奮気味に教えてくれた「はじめての志村ふくみ。 着物から小裂から。」展に足を運んだことがきっかけでした。そのとき購入した『白のままでは生きられない 志村ふくみの言葉』(求龍堂)に綴られた言葉に、どんなにか励まされたことでしょう。

波瀾万丈な人生のなかで“つむぎおり”に出合ったふくみ先生は、特定の師にはつかず、身近な植物の命をいただいて糸を染め、ひと織りひと織り手ずから作品を作り続けてこられました。その作品は生命力あふれる魅力を放ち、その迷いのないひたむきな生き方に、多くの女性たちが憧れを感じるはず。今年生誕100年を迎えたふくみ先生の展示が、出身県である滋賀の県立美術館で11月17日(日)まで開かれています。その展示を訪れるとともに、ふくみ先生の芸術精神を継承する京都の「アトリエシムラ」で、ワークショップも体験してきました。

まさに波瀾万丈! 30代でスタートした志村ふくみの染織家人生

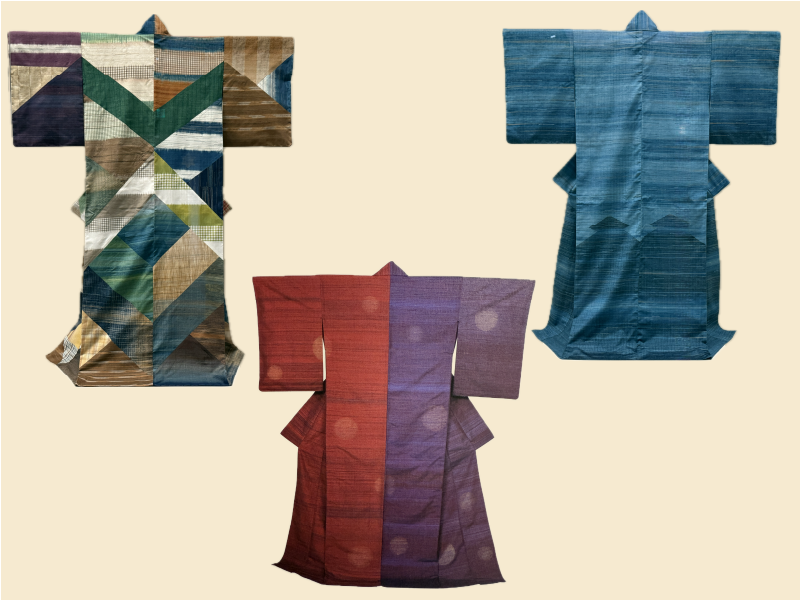

ふくみ先生の故郷・滋賀を象徴する琵琶湖をモチーフとした作品たち。左から《みなくれない》《楽浪》《湖上夕照》《光の湖》。

滋賀県近江八幡市で生まれた志村ふくみ先生ですが、2歳で実父の弟夫妻の養子となり、東京・吉祥寺に移ります。17歳で自身の出自を知るとともに、実母から初めて機織りを習いました。この実母の豊さんがとても先進的な方で、柳宗悦らによる民藝運動の流れを汲む染織家・青田五良から指導を受けていたのだそう。

東京と故郷を行き来しながら実兄を看取ったふくみ先生は、20代で結婚・出産を経験。30代に入ってから本格的に染織家を志し、離婚を経て近江八幡へ移住……と怒涛のような前半生を歩みます。工芸家の黒田辰秋や富本憲吉、稲垣稔次郎ら当時の一流アーティストたちに学びながらも、染織に関しては特定の師を持たず、実母・豊さんとともに手探りで作品作りに打ち込んでいくのです。

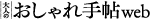

私がとくに惹かれた3作品。左から、パッチワーク作品《切継ー熨斗目拾遺ー》、大胆に左右で色を切り替えた《回帰》、同じモチーフで3点制作されているうちの《塔(月)》。

滋賀県立美術館で開催されている企画展、滋賀県立美術館開館40周年記念「生誕100年記念 人間国宝 志村ふくみ展 色と言葉のつむぎおり」では、出身地である近江八幡や、滋賀県の象徴ともいうべき琵琶湖に関する作品が多数展示されています。

幼くして生まれ故郷を離れたふくみ先生は、近江八幡について「この八幡という古い沈んだ町は、東京近郊の小市民の家庭に八年余り平凡な主婦として生活してきた私にとって町のたたずまいのひとつひとつが、何やら由緒ありげに思われて興味深い」(『一色一生』求龍堂)とも述べています。

そして「琵琶湖は私にとって、父や兄達の終焉の地であり、若かった自分が傷つき、世間に背を向けてたどり着いた水辺であり、仕事に打ち込むことによって蘇った場所でもあった」(「彩ものがたり 湖上夕照」『芸術新潮』12月号・新潮社)、そしてさらに「琵琶湖は私にとって単なる風景ではない」(『伝書 しむらの色』求龍堂)と綴っており、いかに琵琶湖が特別な地であったかがうかがえます。

ふくみ先生のライフワークのひとつ「源氏物語シリーズ」の作品群。手前から《明石の姫君》《夕顔》《花散里》《蛍》。

1968年、滋賀から京都へと工房と住まいを移したふくみ先生。工房を構えた嵯峨には歴史ある名刹が点在しており、『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルとされる源 融(みなもとのとおる)ゆかりの清涼寺もそのひとつです。清涼寺を散歩で訪れた際、源 融の墓所があると知ったことをきっかけに遠い平安時代の王朝文化を身近に感じたふくみ先生は、ライフワークとして『源氏物語』をテーマとした作品作りに取り組みました。

ちなみに『源氏物語』は、作者である紫式部が滋賀にある石山寺にお参りしたとき、琵琶湖に映る月を眺めていて着想を得たのだとか。紫式部とふくみ先生、ふたりの女性が時空を超えて滋賀と京都で創作活動を行ったことは、きっと偶然ではないはず!

(広告の後にも続きます)

命をいただいて染め、織る 経験に裏打ちされた志村ふくみの言葉

豊かな色彩と、創意に富んだデザイン。手前から《水瑠璃》《紅襲》《虫襖》《紬織振袖 暈し段》《桜染熨斗目絣》《熨斗目(生絹)》《五節(No.1)》《風鐸》。

材料となる絹糸は、蚕の命をいただいたもの。植物の命をいただいた色で糸を染め、織り上げる。もちろんそのすべては手作業で行われます。途方もない手間と時間をかけて作られた作品のひとつひとつから、ふくみ先生の強い信念とフィロソフィーがうかがえます。

精神力を要する染織の制作活動と並行して、ふくみ先生は言葉による表現にも取り組まれてきました。「色と言葉のつむぎおり」展では、染め織りの仕事に裏打ちされた芯の通った言葉の数々が、染織作品とともに展示されています。

左上から時計回りに《五節(No.1)》《朝》《茜》《梔子熨斗目》

写真では伝わりづらいですが、実際に展示を訪れると、つむぎおりの立体感のある風合いを目の当たりにすることができます。紬の歴史は古く、平安時代後期の文書にも見られるそうですが、もともとは全国の農家で自家用衣料として手機で織られたもので、一般庶民にも広く着用されていたといいます。

ふくみ先生も著書『ちよう、はたり』(筑摩書房)のなかでつむぎおりについて「思えば四十年以上前、まだ機織りをはじめたばかり、近江に住んでいた頃のこと、私はそれを何気なくつなぎ糸と呼んでいたが、もともと農家の女性達が夫や子供に機を織って着せていた着物ののこり糸を夜な夜なつなぎぎためていたものである。赤や藍や茶の短い糸をつないで玉にし、それがたまると半纏(はんてん)や帯を織り、それは屑織(くずおり)、襤褸織(ぼろおり)などと呼ばれていた」と述べています。

「この頃糸について考えさせられている。四十年近く私は糸と深い付き合いをしてきた。切っても切れない仲、それが糸である。糸をいとしいと言う、小さな糸屑までいとしい。捨てられない。」(「糸、いとしきもの」『小さい葩』61号 日本のきものを守る会)

「先日思い立って、部屋中に蘇芳、茜、紫、藍、緑、くちなし等のそれぞれのグラデーションの色糸をあふれるほど並べてみた。もう一ど自分の色をふりかえってみたいと思ったのである。まだまだ染め足りない。門口に立ったばかりだと私は呆然とした。しかし一方で、これは私の仕事の中心、心臓部だと思った。ここが動いて生きていなければ、私の仕事は無いに等しい、と。」(『ちよう、はたり』筑摩書房)

──どうしたら仕事に対してこれほどの情熱やモチベーションを保てるのでしょう! 仕事や人生に迷うとき、ふくみ先生の言葉は灯台の明かりのように光り輝いて見える気がします。

着物が中心ですが、小裂(布のはしきれ)や屏風なども展示されています。さらに、この展覧会に寄せてふくみ先生が寄せた直筆メッセージも! 100歳という年齢を感じさせない力強いタッチが印象的です。実際、数年前まで創作活動を続けてこられたという志村ふくみ先生。そのバイタリティの源には、少女のような好奇心があるのではないかと感じました。

「一つの仕事をずっとやり続けていると、別の分野のことまで見えてきて、気がつくと自分の領域が少しだけ広くなったり、深まっているものだということを、私は紬を織り続けてようやく考えるようになった。」(「機、旅、読むこと」『学燈』丸善)

今回の展示の中で、一番好きな言葉! しっかり心にメモしました。なお、こちらの展示の巡回ではありませんが、東京・虎ノ門の大倉集古館にて「特別展 志村ふくみ 100 歳記念 ―《秋霞》から《野の果て》まで―」(2024年11月21日・木~2025年1月19日・日)が開催されるそうなので、私もタイミングが合えば伺いたいと思っています。

四季折々の自然とアートを楽しめるびわこ文化公園内にある滋賀県立美術館。常設展「SMoA コレクション −女性作家特集−」(〜12月8日・日)では、志村ふくみ展に出品されている《聖堂》を絵の中でまとった「志村ふくみ《聖堂》を着る」(福田美蘭)も展示されています。ほかにも、小倉遊亀はじめ滋賀にゆかりのある作家の作品を中心に見応えのある展示となっているので、こちらもぜひチェックを。

詳しくはこちらから!

滋賀県立美術館