1.精神科病院とは

精神障害の専門治療やケアをおこなう医療施設

精神科病院とは、精神に障がいや疾患のある人に対し専門的な治療やケアを提供する、20床以上の入院施設を持つ医療機関です。通院や入院によって患者へ治療をおこなうだけでなく、家族へのサポートもおこないます。

全国には1,057ヶ所の精神科病院があり、病院総数の約13%を占めます(2023年時点)。精神障がいのある人は、内部疾患を併発するケースもあることから、精神科以外にも、内科や心療内科、脳神経内科などの診療科を持つ機関もあります。

メンタルクリニック・精神科診療所・心療内科との違い

精神科病院と似た機能を持つ医療機関として、メンタルクリニック・精神科診療所、心療内科があります。これらの主な違いは、病床数と入院施設の有無、対象疾患です。

|

精神科病院 |

メンタルクリニック・精神科診療所 |

心療内科 |

|

|---|---|---|---|

|

病床数 |

20床以上 |

無床または19床以下 |

さまざま |

|

入院 |

可 |

設備があれば可 |

設備があれば可 |

|

対象疾患 |

精神に起こる 症状・疾患全般 |

精神・身体・神経に起こる症状・疾患 |

心が原因で起こる身体の不調 |

メンタルクリニックや精神科診療所は、精神科や神経科、心療内科などの精神科領域の医師が在籍する医療機関で、19床以下の施設か無床である点が特徴です。外来が中心となるため、入院が必要な場合は転院するケースもあります。土日祝日や比較的遅い時間まで開いている施設も少なくないため、仕事や生活状況に合わせて通院しやすいといえます。

心療内科は、心理面の不調によって起こる体の症状(心身症)を扱います。例として、うつ病による食欲不振や体の痛み、適応障害による頭痛やめまいが挙げられます。精神科病院のなかで、精神科と心療内科どちらも掲げている機関もあり、症状によってどちらの科が適しているか判断し、対応します。

病棟の種類

精神科病院には大きく2種類の病棟があります。1つ目が、日中自由に出入りできる開放病棟です。患者の意思で入院した場合は、開放病棟に入院します。

2つ目が、病棟の出入りを職員が厳しく管理している閉鎖病棟です。家族の同意による入院や、後述する措置入院の場合などに利用されます。

いずれの病棟も、患者の尊厳を尊重し人権に配慮した医療提供が求められています。

(広告の後にも続きます)

2.精神科病院の患者数の推移と対象疾患

患者数の推移

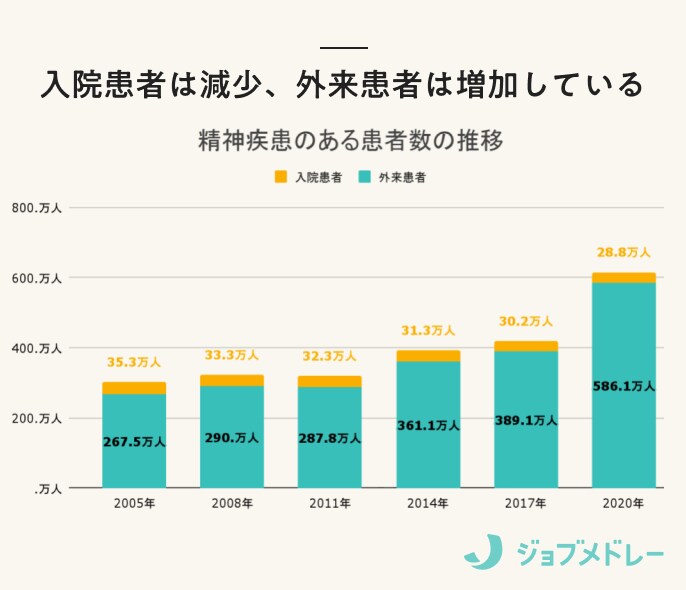

中央社会保険医療協議会|精神医療について(その1)より作成

精神疾患のある患者数を見てみると、総患者数は614万9,000人(2020年時点)と15年前の302万8,000人と比べて2倍以上に増えています。

とくに、入院患者が減少傾向にあるのに対し、外来患者数が増加しているのが特徴です。この背景として、国が2004年に提唱した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、入院から地域生活へのシフトが掲げられ、地域包括ケアシステムの構築が進められたことがあります。こうした施策の結果として、過去15年間における平均在院日数も327.2日から277.0日(2020年時点)と、50.2日少なくなっています。

対象疾患

精神科で対象とするのは、統合失調症や双極性障害、うつ病、気分障害、認知症、てんかん、アルコールや薬物依存症、摂食障害などさまざまな疾患が挙げられます。

厚生労働省|第13回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会より作成

厚生労働省がおこなった調査によると、外来で最も多い疾患は躁うつ病を含む気分(感情)障害(31.7%)で、神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(21.1%)と続きます。

なかでも、アルツハイマー型認知症は15年間の間で約7.3倍、躁うつ病を含む気分・感情障害は約1.8倍と著しく増加しています。

厚生労働省|第13回地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会より作成

一方、入院で最も多い疾患は統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(50.8%)で、認知症・アルツハイマー病(16.2%)の順です。