子育てや介護と仕事の両立はとても悩ましく不安を感じることでもあります。仕事は自己実現の場であると同時に、生活を支えるための大切な収入源でもあります。2025年4月と10月に2段階で施行される育児・介護休業法の改正では、子育てや介護と仕事の両立をよりサポートする内容が盛り込まれています。

今回の改正は、育児休業の取得範囲の拡大や介護休業の取得要件の緩和など、全ての労働者に影響を与える内容です。改正で何がどう変わるかのポイントの整理や注意点を見ていきましょう。

育児・介護休業法とは?改正が続く背景

育児・介護休業法は正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。少子化・高齢化に伴う人手不足が深刻化しているため、毎年のように改正されています。

育児が理由の離職は少子化に拍車をかけることになり、介護が理由の離職も高齢化社会における労働力不足を深刻化させます。働く人が育児や介護を両立し、少しでも負担を軽減できるようにという観点から改正が続いています。また、ここ数年はコロナ禍で働き方が大きく変わったことも改正の理由のひとつです。

(広告の後にも続きます)

【2025年4・10月施行】育児・介護休業法改正のポイントとスケジュール

2025

【画像出典元】「stock.adobe.com/chaylek」

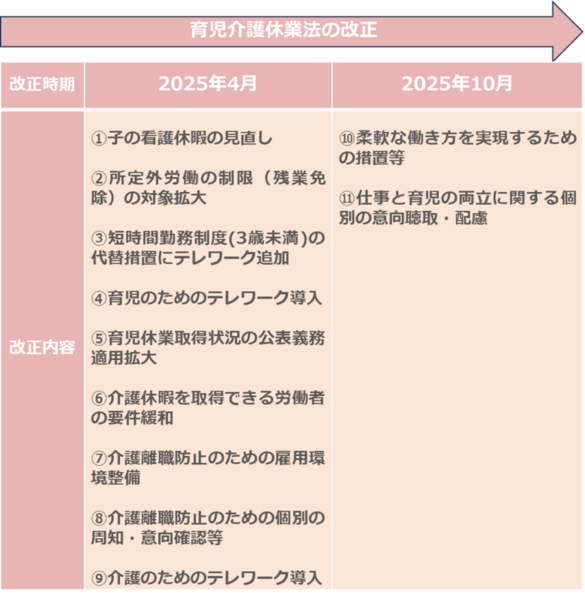

2025年度の改正もこれまで同様、育児や介護での休暇取得を促進する内容が中心です。休暇を取得できる人の範囲を広げる内容が含まれており、企業側もそのための努力義務などが強化されています。改正は4月と10月の2段階です。以下がスケジュールと改正ポイントとなります。

図表:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」を参照し筆者作成

~が2025年4月より、とが2025年10月より改正されます。以下、押さえておきたいポイントを紹介します。

子の看護休暇の見直し

看護のために休暇を取ることができる子どもの対象や取得事由が拡大します。

【改正前】小学校就学の始期に達するまで

【改正後】小学校3年生修了まで

・取得事由の拡大

病気・けが・予防接種・健康診断に加え、改正後は「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が加わります。

また、これまで労使協定で「継続雇用期間6カ月未満」の人を看護休暇の対象外にすることができましたが、この規定の廃止が求められています。つまり雇用されてすぐの人でも看護休暇を取得することができるようになります。

改正により、例えば小学校1年生の入学式という理由でも「子の看護」として休暇を取ることができます。子育て中の親にとっては非常に休みやすくなります。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正により子どもが小学校に入学するまでは残業を免除してもらうことができます。

【改正前】3歳未満の子を養育する労働者

【改正後】小学校就学前の子を養育する労働者

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

の子の看護休暇と同様に「継続雇用期間6カ月未満」の人を対象外とする規定の廃止が求められています。その他にも、子の看護や親の介護をしながらでも働きやすいように、テレワークを取り入れるなどの環境整備について触れられています。