1.忌引き休暇とは?

忌引き休暇とは、家族や親族が亡くなった際に、葬儀や告別式などに参列するために取得できる休暇です。法律上の義務ではなく、会社の就業規定に基づいて設けられる休暇のため、取得条件や日数は企業ごとに異なります

忌引きと似た言葉に「慶弔休暇」があります。慶弔休暇は弔事だけでなく、結婚や出産などの祝い事(慶事)を含む広範囲の休暇を意味します。

パートの忌引き休暇は企業によって異なる

忌引き休暇は法律で義務付けられておらず、企業が独自に取得条件や日数、対象範囲を定めています。 そのため、パートやアルバイトの忌引き休暇の有無も企業の就業規則によって異なります。また、2020年4月から「同一労働同一賃金制度」が導入され、厚生労働省のガイドラインでは、短時間・有期雇用労働者にも通常の労働者と同等の慶弔休暇を付与することが望ましいとされています。

(広告の後にも続きます)

2.対象範囲と取得できる日数

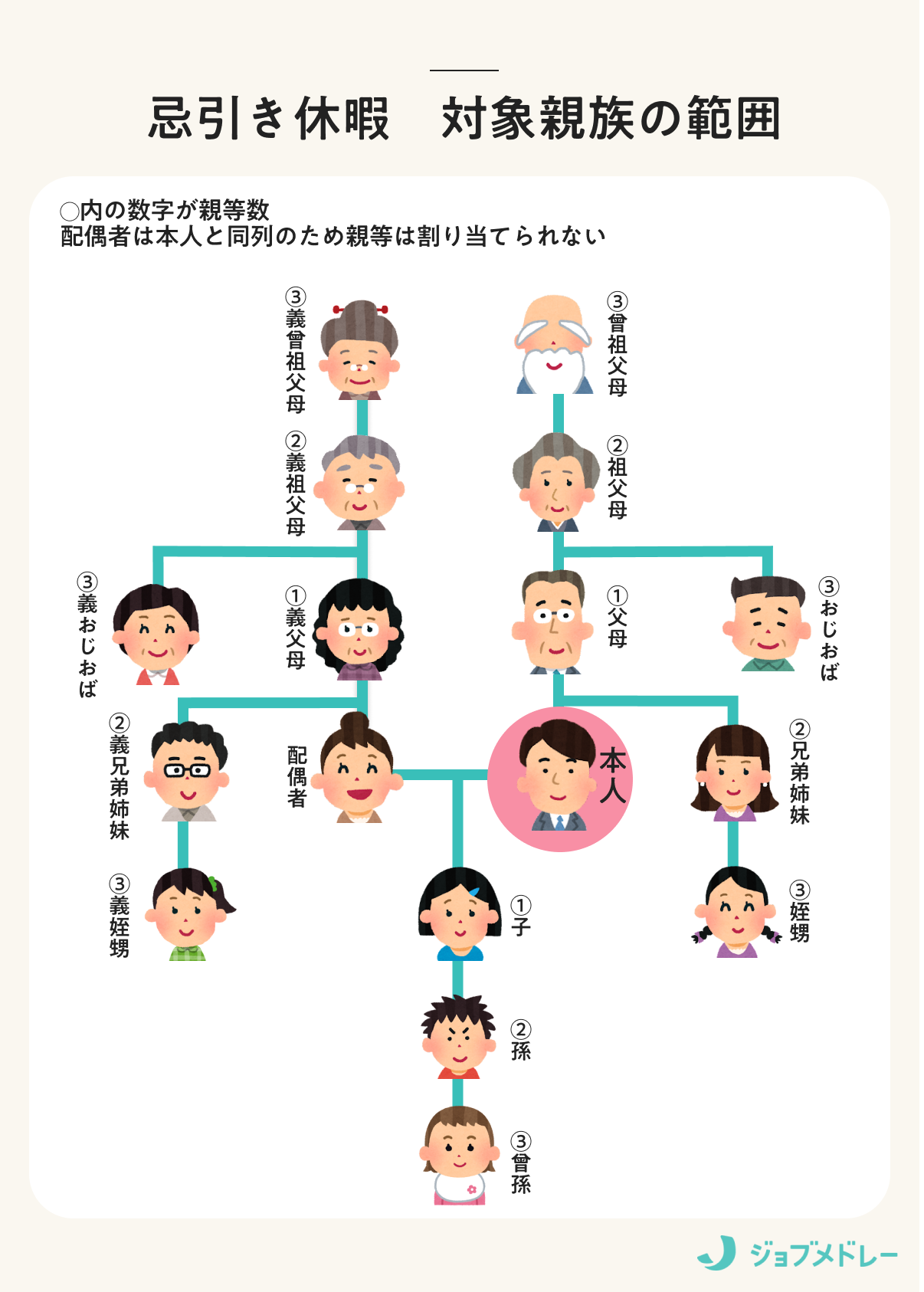

忌引きは何親等まで対象?

忌引き休暇は一般的には3親等までとされることが多いですが、会社ごとに規定が異なります。なお、配偶者は血縁関係ではなく、婚姻による法的な関係であるため親等には含まれません。

一般的な忌引き日数の目安

|

対象親族 |

日数(目安) |

|---|---|

|

配偶者 |

7〜10日 |

|

子ども |

5〜7日 |

|

実父母 |

5〜7日 |

|

義父母 |

3〜5日 |

|

祖父母 |

3〜5日 |

|

兄弟姉妹 |

3〜5日 |

|

義祖父母 |

1〜3日 |

|

おじおば |

1〜3日 |

土日が含まれる場合の取り扱い

企業によって、忌引き休暇の日数に土日や祝日を含める場合と含めない場合があります。カウント方法には「暦日ベース(カレンダー日数)」と「出勤日ベース」があり、企業ごとに異なります。