「わけあって、安い。」のワケ

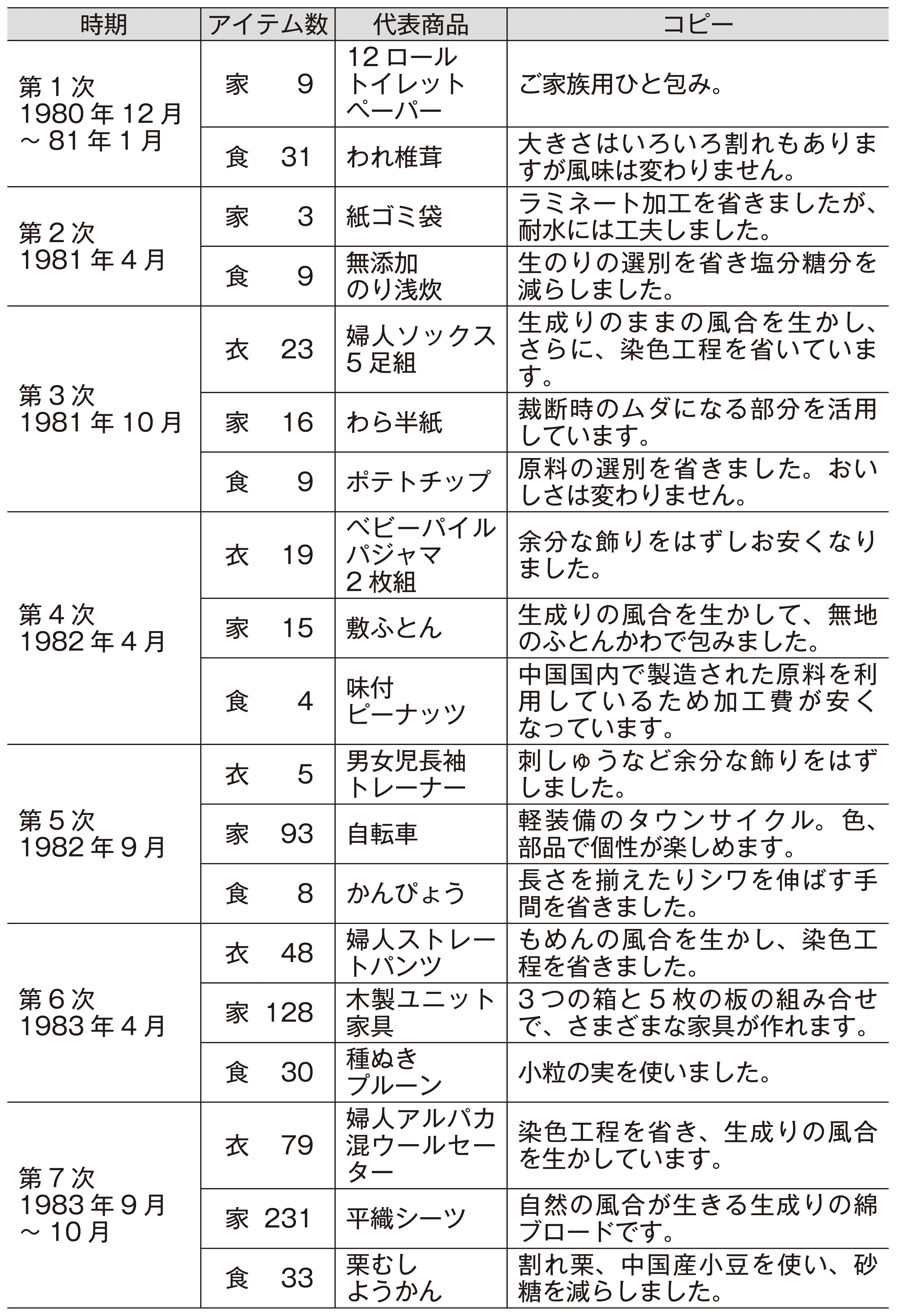

【図表】には、初期の無印良品の代表的商品を挙げてある。無印良品のコンセプトは「わけあって、安い。」というわかりやすいコピーでアピールされたが、代表的商品それぞれのコピーにも「わけ」が付記されていたことがうかがえる。

出所:満薗勇著『消費者と日本経済の歴史 高度成長から社会運動、推し活ブームまで』(中央公論新社、2024年)

こうしたコンセプトは、堤清二のマージナル産業論からすると、交換価値ではなく使用価値に即した商品の見直しという方向から成果を得たものと言える。堤自身、無印良品には「「反」資本の論理」という発想があったと回想している(御厨貴・橋本寿朗・鷲田清一編『わが記憶、わが記録―堤清二×辻井喬オーラルヒストリー』中央公論新社、2005年)。

あるいは、デザイン担当の田中一光による無印良品というネーミングの妙もあって、ノーブランドでありながらしだいにブランドとしての認知を獲得していくが、堤自身は「無印は使用価値だけで売れないと困る」と、ブランド化に向かうことを強く警戒していた。

本書の関心からすると、以上の経緯で最も注目されるのは、商品科学研究所の存在である。商品科学研究所は、1970年代の生活の質をめぐる問いに、堤清二が深く向き合ったがゆえに生まれたものだったからである。以下、このことの含意を、少し時間を巻き戻しながら確認する。

(広告の後にも続きます)

コンシューマリズムへの理解

堤清二は、コンシューマリズムの歴史的性格を正確に理解していた。たとえば、1971年の新聞記事で、次のように語っている(『朝日新聞』1971年3月17日付)。

資本はほうっておくと、最大利潤を求めて消費者を忘れる欠点がある。また、いままでのわが国の資本主義は、生産さえあげれば人間はしあわせになれるというきわめて素朴な考えに基づいていた。これを改めさせる社会的な対抗勢力が必要になってきたのだ。

そういう点で、コンシューマリズムは歴史的必然性を持っている。価格引下げなどの経済運動であると同時に、社会運動、文明論的な運動だ。公害反対運動とか住民の権利擁護の戦いと根底は同じところにある。わが国の資本主義に体質転換を迫る最初の無視し得ないのろしなのだ。

同じ記事で、先に見た1960年代的な流通革命への批判も展開される。スーパー(=「量販店」)がメーカーから価格決定権を奪おうとするのは「思い上り」で、価格を決めるのは「消費者」だとして、「消費者に自信を持って見せられる商品試験室のある量販店は、1社もなかったではないか」と語気を強めている。

さらに、1973年には、コンシューマリズムに対する企業の対応のあり方について、次のように述べている(『民放』1973年12月)。

しかし、これはオリゴポリー〔寡占〕状態に対する本能的なカウンタベリング・パワー、社会的拮抗力の発動みたいな一種の必然性をもった運動でございます。

満薗勇

北海道大学大学院経済学研究院准教授