神奈川県警は6日、川崎市の40代の会社員を殺人容疑で逮捕した。さかのぼること22年。2003年に行方不明になり、その7年後に被害者が遺体で見つかった事件だ。報道によれば、2010年と2023年に任意で事情聴取していたが、否認していたという。

この事件、死体遺棄罪としての公訴時効はすでに成立しており、公訴時効のない殺人に容疑を切り替え、捜査が続けられていた。

時効廃止の背景

公訴時効は犯罪行為が行われ、一定期間が経過すると検察官が事件を起訴できなくなる制度。設定の理由は時間経過により社会的影響が薄くなり、処罰の必要性が小さくなったり、証拠が散逸したりするなどで、訴追が困難になることなどとされている。

そのカウントは犯罪行為が終わった時点からで、犯人が国外にいる場合などは時効が停止する。

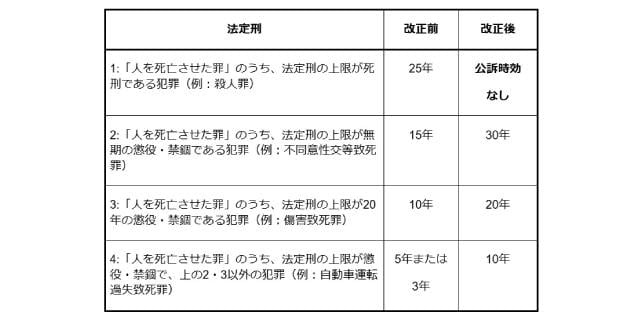

※殺人罪の公訴時効は2004年の改正で25年に延長され、2010年の再改正で廃止に

殺人罪について有限だった時効が撤廃に至った背景には、被害者の遺族から「自分の家族が殺されたのに、一定期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのはとても納得できない」といった声が高まったことなどがある。法務省がこうした状況を受け、倫理面や国民の意識などを多角的に調査して法案を提出、2010年4月に成立した。

公訴時効撤廃による捜査への影響

こうして殺人など、法定刑の上限が死刑の犯罪では時効がなくなり、捜査は無期限に続けることが可能となった。この制度は捜査を担う警察機関にとって、犯人特定から逮捕へ至るプロセスでどのような影響をもたらすのか。

「まず警察にとっても歓迎すべき流れということは確かです。期限があることで検挙を逃すケースもあるわけですから。そのうえで、2つの側面があることを押さえておく必要があります。

ひとつは捜査の進化が、当時は困難だった事件を解決に導いてくれる可能性を高めているということ。一方で、もうひとつは長時間の経過に伴い、捜査陣が一新されているケースも多いということです」

こう解説するのは元刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏だ。科学や技術面の進化、そして組織面においても“無期限”になることが捜査上プラスの要因になり得るという。小川氏が補足する。

「たとえば防犯カメラひとつをとっても、当時は不鮮明だった映像でもいまの技術なら解像度をさらに高めることができます。DNA鑑定でもいまのレベルなら解読できることもある。AIの活用でこれまでは調査が困難だった事案を一瞬で終えることだって可能です。

捜査本部のメンバーが入れ替わることは、引き継ぎ等の問題もありますが、むしろ全く新たな視点を持った人員が、行き詰まった捜査に向き合うことで見逃していた事案を発見し、進展につながるというケースも珍しくありません」

情報収集面でも効果

こうした捜査実務の面でのプラス要因に加え、情報収集面でも時効撤廃には効果が期待できるという。たとえば容疑者が長い逃亡生活にふと気を緩め、仲間や知り合いに犯罪をにおわせることをポロリと漏らしたり、後になって目撃証言が出てきたりする場合だ。

実際、1996年に上智大学の学生が殺害され、放火された東京・葛飾の事件では、いまだ解決には至っていないものの、25年の時を経て新証言が寄せられたこともある。

「葛飾の事件では被害者の父親がビラ配りもするなど、犯人逮捕にできることを精いっぱいやられていました。地道ですがそうした行動が新しい証拠を引き寄せることもあります。私も未解決事件に携わったことがありますが、遺族の方は犯人を捕まえてほしいという希望と、事件を風化させたくないという思いをお持ちです。時効撤廃はそういうご遺族にとっても支えになることだと思います」(小川氏)

一方で、必ずしもすべての遺族が時効撤廃を歓迎しているわけではないという。

「捜査が続く以上、捜査機関もご遺族とコンタクトをとる必要があります。たとえそれが数年に一回だとしても、その都度、ご遺族の方は、思い出したくないことに触れなければいけない。理解を得られないこともやはりあります」(同)

どこで区切りをつけるのか

冒頭の事件では時効撤廃によって捜査が進展し、解決へ前進した。とはいえ、事件によっては証拠が乏しく、迷宮入りしているものもある。加えて、事件はほかにも日々発生しており、期限なしで捜査を継続すれば、限られた捜査リソースへの負荷が際限なく膨張していく。そこで手続き上、一定の区切りは設けられている。

2021年12月に警察庁が発した「長期未解決事件に関する検察官への連絡及び送致について」の通達がそれだ。この中で、「送致の検討」について、次の2つのケースが記載されている。

被疑者が100歳に達したと認められるときなど、被疑者が死亡している蓋然(がいぜん)性が高いと認められるに至った

犯罪発生から30年を超え、相当期間捜査を尽くしたが、被疑者の特定につながる客観的証拠が得られず、情報収集に努めるも新たな情報が得られる見込みがない状態にあるなど、捜査資源の適正配分の観点から送致に妥当性が認められ、かつ、送致することが被害者遺族の処罰感情に反しないとされる

これらのように、捜査継続が現実的でないと判断される場合は、時効は廃止となっているが十分に被害者遺族への配慮をしたうえで、手続き上打ち切られることもある。

ただし、通達の最後には「事件送致後の捜査」として、以下の一文が記載されている。

・事件を送致した後に被疑者の特定につながる新たな証拠が明らかになった場合等には、改めて捜査体制を整え、事件の解決に努めること

殺人犯が逃げ切れる猶予期間はどこまでいっても「無期限」ということだ。