約4組に1組の夫婦は親と同居…「二世帯同居」のメリット・デメリット

国土交通省が実施した「家族の住まい方の実態」についての調査※によると、既婚者とその親が「同居」している割合は全体の約23%でした。介護などの理由から、高齢になるにつれ同居率は高くなっています。

※ 出所:国土交通省「既婚者とその親との住まい方」調査結果。全国1万人に対しアンケート調査を実施。

金銭援助などにより経済的負担が軽減されたり、子育て・家事を協力し合えたりと、親との同居には大きなメリットがあります。

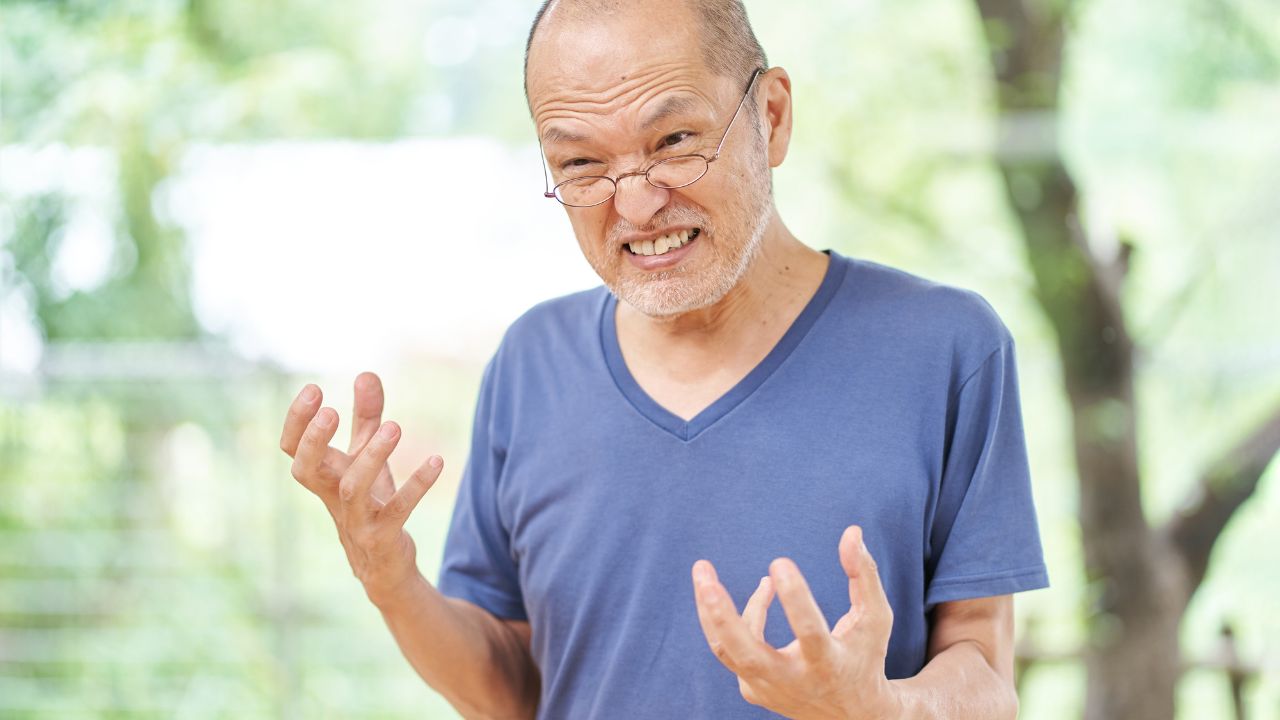

一方、子育てに口を出される・日常的に個人的な用事の送迎を頼まれる、生活リズムのズレにより双方にストレスがかかるなど、親との同居にはデメリットも少なくありません。

こうしたなか、親との同居によるメリットを享受しながらデメリットを減らす選択肢のひとつとして「二世帯住宅」があります。二世帯住宅であれば、適度に生活スペースを分離できることから、双方がプライバシーを保ちつつ快適に暮らすことができそうです。

しかし、この二世帯住宅にも見落としがちな問題点があります。

(広告の後にも続きます)

二世帯住宅に潜む“落とし穴”

二世帯住宅は家族構成やライフスタイルに合わせて設計されることが多いため、売却時に購入希望者の需要とマッチする確率が低いというデメリットがあります。

ほかにも売却までに時間がかかる、リフォーム費用がかさむといった理由から敬遠されがちな二世帯住宅。売却してすぐに現金化したいと考えたときに買い手が見つかりにくい点は、二世帯住宅のデメリットでしょう。

また、仮に住宅を売却して賃貸物件へ移った場合も、誠さん夫妻は一生続く家賃の支払いで老後資金不足のリスクが高まります。また、療養中の直人さんにとっても、自宅売却や引っ越しは大きな負荷となるでしょう。

他方、売却せずに二世帯住宅に住み続けるとしても、70代で年金生活の誠さんがローン審査を通過する見込みは低く、肩代わりも現実的ではありません。

住宅売却は望み薄…山本家ができる「3つ」の対策

FPはこれらを踏まえ、直人さん名義の住宅ローンをどのように返済するかに焦点をあてて、3つの対策を提案しました。

1.加入保険の内容を確認

「団信(団体信用生命保険)」のように、住宅ローンを直接補償していない商品であっても、ローン返済には保険金や給付金をあてることが可能です。

直人さんが加入中の団信は、支払事由が被保険者の「死亡」「重度障害状態」となっていたことから、病気療養中の直人さんは該当しませんでした。ただ、直人さんの病気(過労)が業務に起因するものであれば、労災保険から支給される「医療費の全額支給」や「休業補償」、労災が適用されない場合は健康保険から支給される「傷病手当金」を申請します。

また、加入している民間保険に「入院給付金」など該当するものがないかチェックしましょう。

2.住宅ローンの「リスケジュール」を相談

一定期間だけ減額するなど、住宅ローンの返済条件を変更することで家計負担を軽くできる可能性があります。

ただし、減額分は当然あとから返済しなければならないため、直人さんが仕事に復帰する見込みがある場合に有効な方法といえます。

3.同居を活かしたライフプランの見直し

親子で保障内容が重複している保険の見直しや、光熱費の共有化、食料の共同購入など、二世帯同居の利点を生かしたコスト削減を検討します。

直人さんの復職が難しい場合は失業保険の活用や負担の少ない仕事への転職を検討し、親世帯の協力を得て共働きで収入減をカバーすることも検討の余地があるでしょう。