先月13日、静岡県で専任の宅地建物取引士(宅建士)を有さず、宅地建物取引業免許を取得せずに土地や建物を売買したとして、40代の男が逮捕された。容疑は宅地建物取引業法(宅建業法)違反。報道によれば、男は不動産情報掲載サイトを使い、無免許で不動産売買し、約2年間で600万円以上の利益を上げたほか、約50件の物件を売買していたという。

悪質だが…逮捕は「レアケース」

宅地または建物の売買などを行うには必ず宅建業免許が必要だ。同業を営む事業者なら知っていて当然だが、宅建業法違反で逮捕に至るケースはあまりないといわれる。都内で不動産業を営むX氏が明かす。

「宅地建物取引業を営むには、宅建業免許が必要ですが、それ以前に専任の宅建士有資格者を確保しなければいけません。ですから、なんらかの事情で資格保有者がいない場合は違法営業です。

ただ、外部の宅建士から名義貸しをしてもらい、欠員に対応しているところも珍しくありません。私にも名義貸しの依頼が来ることがよくあります。業法違反で摘発された話はあまり聞きませんし、よほどのことがあったのでしょうか…」

不動産売買では、宅地建物取引業者が物件の物理的状況、権利の所在、取引条件等を不動産の買い主や借り主に詳細に説明する義務がある。

その際、取引についての重要事項の説明、重要事項説明書(35条書面)および契約内容を記載した書面(37条書面)への記名は必ず宅建士がしなければならない。そこで、諸事情から宅建士のいない業者は窮余の策として、名義貸しを受ける等で“無免許状態”をしのぐことになる。

実際、報道によると、男の会社には有資格者がおらず、宅建士を断続的に募集していたという。

宅建業法違反でどのように逮捕に至ったのか

今回、なぜ男は逮捕されたのか。宅建士資格を保有し、不動産問題に詳しい池辺瞬弁護士は「こうしたケースはあまり例がなく、推測になりますが…」と前置きした上で、次のように話す。

「報道によれば、不動産情報掲載サイトを使って売却していた点、他にも約50件の物件を売買していると捜査機関が認識している点が特徴的です。

これらの事情から、捜査機関の目に留まることになったのかと思われます。捜査機関であれば、宅地建物取引業法上の免許を受けているか等は関係各所に照会をかけることで容易に確認できますから」

名義貸し等で専任の宅建士不在をごまかすにしても、動きが少々派手だったことから、同業他社に通報された可能性もありそうだ。

自宅の売却は無資格でも可能?

不動産業を営むには宅建士資格の保有が義務。そうだとして、自宅の売却を検討している場合はどうなるのか。勝手に自分で誰かに売ると「違法」になってしまうのだろうか。

「自宅を自分で売却する場合は、宅建士の資格がなくても適法です。

宅地建物取引業法上の宅地建物取引業を行う場合は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けること、そして事務所等ごとに国土交通省令で定める数の専任の宅建士を置く必要があります。

『宅地建物取引業上の宅地建物取引業』というためには、宅地もしくは建物の売買等を『業として行う』ことが必要です。

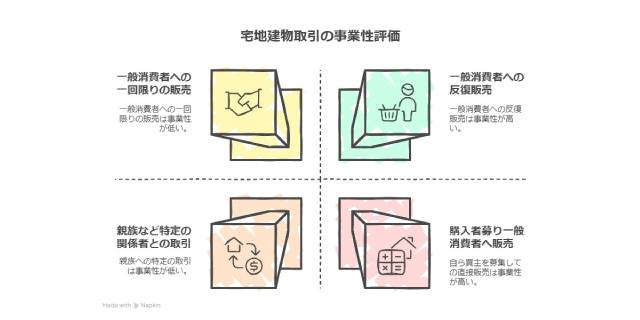

社会通念上、①取引の対象者、②取引の目的、③取引対象物件の取得経緯、④取引の態様、⑤取引の反復継続性等、もろもろの要因を勘案して総合的に判断されます。

そのため、自宅の売却を自分で1回行う場合は、通常は『業として行う』にあたらないと考えられますので、国土交通大臣または都道府県知事の免許等は不要です」

「業」として取引するかがボーダーライン

自分の所有物として自宅を買い主に売るだけなら、「業」とはいえず、宅建士免許は不要。そのほか、相続税の納税や住み替え時の既存住宅の処分等も「宅地建物取引業」にあたらないとされている。

とはいえ、「業として行う」の明確な線引きはできるものなのか。池辺弁護士が補足する。

「 前述した要因のうち、たとえば『①取引対象者』なら、広く一般のものを対象に行うと事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低いといえます。

『②取引の目的』であれば、利益目的は当然、事業性が高いですし、特定の資金需要の充足を目的とする場合は事業性が低いといえます」

事業性が低ければ不動産取引の敷居も下がる

こうした基準とすり合わせれば、冒頭の事件における容疑者の悪質性が浮き彫りになり、宅建業法違反容疑で逮捕されたのも合点がいくだろう。

無資格業者と契約を結んだら共犯?

そこで気になるのは、宅建士資格を有しない不動産業者に売買を依頼し、成立した場合、依頼者側が罪に問われることはないのかという点だ。

「免許を受けないで宅地建物取引業を行った場合、その者は無免許営業の罪として、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

そして、この者に売買を依頼した方については、その関与の仕方によってケース・バイ・ケースではありますが、無免許営業行為のほう助犯として罪に問われる可能性もあります。

ほう助とは、正犯の実行行為を容易にする手助けをすることです。刑法には『正犯をほう助した者は、従犯とする』と定められており、ほう助行為を行った方についても、減刑はされますが正犯と同様に刑罰が科されます」(池辺弁護士)

なにも知らずに依頼し、取引が成立してしまった場合はともかく、明らかに事業性が高く、それを知ったうえで契約を成立させれば、法的責任を負うリスクもありそうだ。