●怒らずに、まずは共感から…

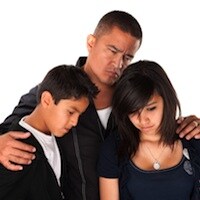

見た目では、薬物をやっているかどうか、大人でも判断しづらいという。では、もし万が一、子どもが薬物依存だと気づいたら、親はどうすればいいのか。

「一方的に怒ったり否定したりしてはいけません。頭ごなしにダメと言っても、『どうせ俺の気持ちなんて分かってくれない』とますますイジけて話してくれなくなってしまいます。まずは『本当のことを話してくれてありがとう』と言いましょう。子どもは拍子抜けするかと思いますが、きっと、今抱えている悩みや想いを話しだしてくれるはずです」(嶋根氏 以下同)

自分の子どもが薬物をやっていることが分かったら、ついカッとなって怒ってしまいがちだが、まずはひと呼吸おいて、なんとか子どもの話を聞きだすことが先決だ。

●薬物へ走りやすい4つのタイミング

嶋根氏の話によれば、「薬物に走りやすいタイミング」があるという。

【薬物へ走りやすい4つのタイミングとは?】

● 引っ越しや転勤などで転校する

● 離婚や死別などの家庭環境の変化

● 打ち込んでいるスポーツ、部活、習い事などをやめた時

● 夏休みなどの長期休暇

子どもが、急に部活をやめると言い出す時は、何か悩みがあるサインなので、共感しながら話を聞いてあげるべき。また、自分の居場所がなくなることを恐れたり、暇な時間を埋めたがるのも10代の薬物依存のきっかけになるという。

万が一、子どもが薬物をやっていることが分かったら、自分だけで抱え込まず、日本全国に69施設ある「精神保健福祉センター」に相談しよう。センターでは、個別カウンセリングや家族向けの教育もあり、家族会や医療機関へも繋いでくれる。保健所でも対応できるので、事態を封印せずに、まずは相談してほしい。

(取材・文/谷亜ヒロコ)