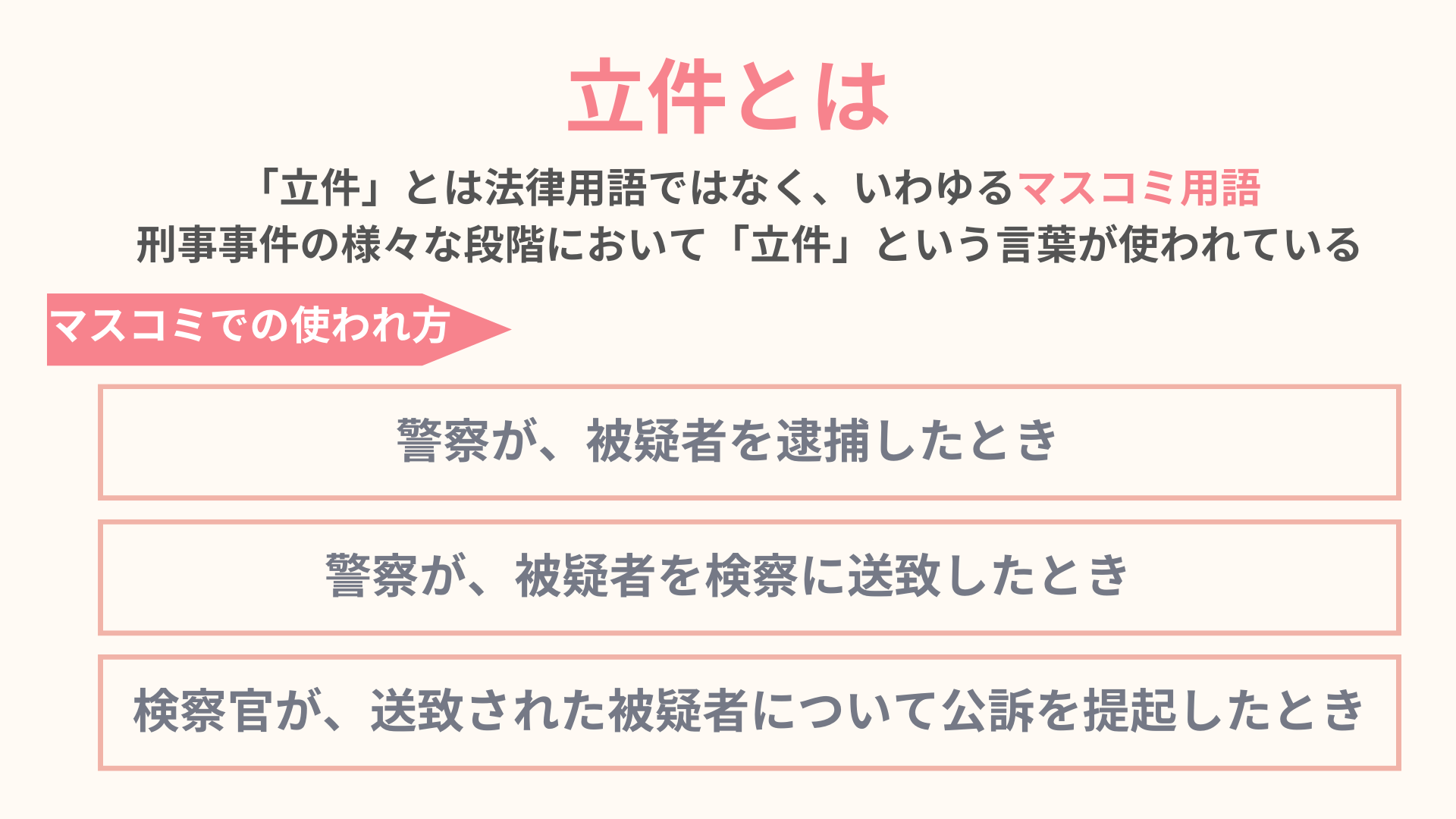

「立件」という言葉は法律や政府の文書には現れず、主にマスメディアで使われる専門用語です。

今回は、

「立件」とは具体的にどのような意味を持つ用語なのか

立件された場合、どのような刑事手続が待ち受けているのか

立件を回避するためにはどのような対処が求められるのか

などについて分かりやすく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、立件とは?

冒頭に述べたように、立件とは法律用語ではなく、法律上の定義も存在しません。

新聞やニュースサイトの報道内容では、以下のように、複数の異なる刑事手続の段階で「立件」という言葉が使われているのが実情です。

警察が、被疑者を逮捕したとき

警察が、被疑者を検察に送致したとき

検察官が、送致された被疑者について公訴を提起したとき

たとえば、「振込詐欺県内初立件、容疑者を詐欺罪で逮捕」とか、「〇〇県煽り運転事故、立件に向けて実況見分実施」といった言い方で使用されますが、マスコミのいう「立件」という言葉が何を意図しているのかは一義的に明確ではありません。

また、辞書によっては「検察官が公訴提起に足りる要件を具備していると判断し、事案に対応するための措置をとること」と定義されることもあります。

この定義によっても、刑事訴訟手続上どのような意味合いか、特に「措置」とはどのようなものか、必ずしも明確とはいえません。

そこで、本稿では、立件とは「被疑者を検察に送致し、検察官が被疑者を起訴すべきかどうかを判断するために、警察が捜査を開始すること」、つまり警察の捜査のスタート地点をいうものとして、立件されるまでの流れ・立件されないための対処法・立件された後の対抗策について具体的に解説します。

2、立件されるまでの流れ

刑事事件が起きたからといって、すぐに立件されていきなり裁判が始まるということはありません。

先ほど紹介したように、立件とは、あくまで警察の捜査のスタート地点です。

裁判が始まるまでには、最終的に検察官が公訴提起の要件を充足するか否かの判断をするためには、十分に捜査を行うことが欠かせないからです。

身体拘束を伴う刑事事件では、裁判が始まるまでに以下の流れを経るのが一般的です。

警察等の捜査機関による犯罪事実の認知

被疑者に対する任意の事情聴取、警察等による捜査

被疑者に対する逮捕・勾留中の取調べ、補充捜査

検察官による公訴提起

(1)警察等の捜査機関による犯罪事実の認知

捜査機関が、被害者からの通報や告訴、関係者からの告発、パトロール中の職務質問などをきっかけに犯罪事実を認知すると、捜査が開始されます。

(2)被疑者に対する任意の事情聴取、警察等による捜査

捜査機関が事件を認知した後、罪を犯したと疑われる人物の所在や連絡先をつかんでいれば、任意の事情聴取が実施されることもあります。

この段階ではあくまで任意であり取調べに応じる義務はないので出頭を拒絶することは可能ですが、任意の事情聴取が行われる場合には捜査機関がある程度の証拠・情報を把握していることが多いのも実情です。

状況に応じて任意の取調べに応じるべきどうか判断が分かれるため、慎重な判断を希望するならこの段階で弁護士への相談をおすすめします。

なお、現行犯である場合や、被疑者に証拠を隠したり、破棄したりするおそれや逃亡のおそれがある場合には、任意の事情聴取を経ずに身体拘束がなされる可能性もありますので注意が必要です。

被疑者に対する任意の事情聴取以外にも、被害者や目撃者、関係者の事情聴取、関係機関への照会、実況見分など、警察等によって捜査が進められます。

(3)被疑者に対する逮捕・勾留中の取調べ、補充捜査

①逮捕

逮捕令状が請求され、任意の事情聴取によって得られた資料などから逮捕の必要性・相当性があると裁判官に判断されると、逮捕令状発付のうえで通常逮捕されます。

その一方で、任意の事情聴取を実施する前の段階で、すでに捜査機関が逮捕要件を満たす程度にまで証拠等を収集し終えている場合には、いきなり逮捕手続がとられることも少なくありません。

通常逮捕の場合、裁判官の判断で逮捕令状が発付されているので、捜査機関による身柄拘束を拒絶することはできません。

また、身柄拘束段階で令状が発付されていない現行犯逮捕・緊急逮捕であったとしても、現認や身柄拘束の必要性が認められる以上、捜査機関の指示通りに連行されることになります。

警察官が被疑者を逮捕したときは、逮捕のときから48時間以内に供述調書などの書類や証拠品を揃えて事件を検察官に送致しなければいけません(刑事訴訟法203条1項)。

この時間制限のために、捜査機関は、検察官送致をするべきか否かを48時間以内に判断するために、身柄拘束中の被疑者の取調べに注力します。

②勾留

被疑者の身柄を受け取った検察官は、身体拘束の必要性がないなら即時に釈放し、身体拘束の必要性があるなら、検察官が身柄を受領してから24時間以内(逮捕のときから72時間以内)に、裁判所に対して勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。

原則としては検察官送致が行われたときには24時間以内に被疑者の処遇が決せられるのですが、実務ではほとんどの場合、勾留請求がなされ、それを裁判官が認めて身柄拘束期間を伸長するという措置がとられます。

勾留期間は原則10日ですが、10日間の延長が可能であり最大20日間に及びます。

勾留請求がなされずに釈放されれば最大72時間の身柄拘束で済むため、自分に捜査が及んでいることが勤務先等に知られないように対策をとることもできますが、勾留が認められると身柄拘束期間が2週間以上に及ぶこともあるため、このような場合には勤務先に隠しきることは不可能でしょう。

③身柄拘束中の捜査

検察官送致から24時間以内、もしくは、勾留請求によって認められた期間中は、検察官を主体として以下のような捜査活動が実施され、起訴・不起訴の判断材料が集められます。

被疑者の取調べ

被疑者以外の第三者(参考人)の取調べ

物的証拠を収集するための領置・実況見分・捜索・差し押さえ・検証

鑑定の嘱託 など

(4)検察官による公訴提起

①起訴・不起訴の決定

検察官は、時間制限内に得られた物的証拠・人的証拠を根拠にして、事件に対していずれかの判断を下します。

起訴:公訴提起に足りるだけの犯罪の嫌疑があり、かつ、訴訟条件を満たしている場合

不起訴:事件が犯罪を構成しない場合、犯罪の嫌疑が不十分な場合、訴訟条件が不備である場合など。起訴処分に相当する状況であるものの、諸般の事情を考慮して公訴提起を要しないと判断する起訴猶予も不起訴処分に含まれます。

一度起訴されればほとんどの場合、有罪判決が下されるというのが現在の日本の刑事司法の実情であるため、有罪判決を逃れようとするならば不起訴処分となるように動くことが必要になります。

もっとも、身柄拘束を受けている被疑者本人にできることは実質上限られています。

また、被疑者側に許された防御の時間は最大で20日間であるため、できるだけ早く弁護士までご相談ください。

なお、被害状況が軽微な場合や、逃亡のおそれがなく身柄拘束の必要性がないと判断される場合には、逮捕や勾留をせずに警察・検察の捜査が行われることもあります。

配信: LEGAL MALL