世界的な大会でのボクシングの試合で、選手の性別をめぐって話題になった、「性分化疾患(以下、DSD)」という先天性疾患があります。慶應義塾大学病院小児科医の石井智弘先生と、泌尿器科医の浅沼宏先生は、日本初の性分化疾患(DSD)センターで、DSDの治療やサポートを行っています。DSDについて、ママ・パパが知っておきたいことなどについて聞きました。

全3回のインタビュー取材の1回目は、DSDとはどんな病気なのか、についてです。

DSDは男性または女性の典型的な性の形をとらない、先天的な体質

――DSDとは、どのような病気なのか教えてください。

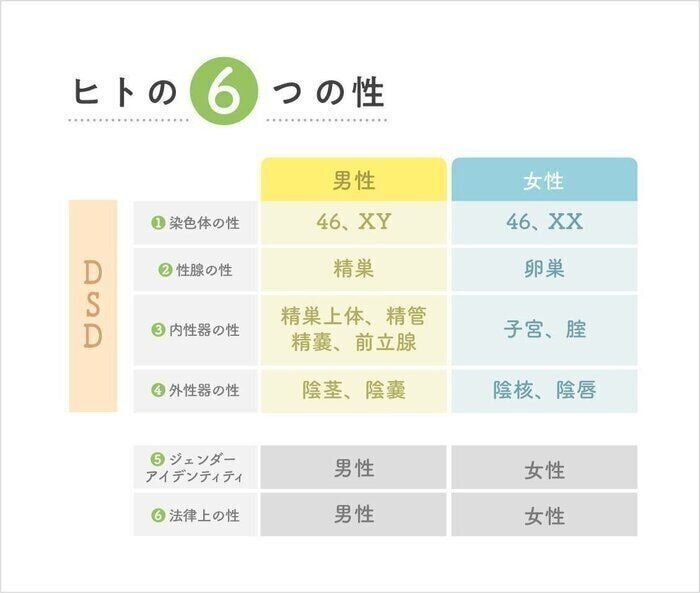

浅沼先生(以下敬称略) DSDのことを理解するためには、まずヒトの「性」について理解する必要があります。ヒトの「性」は、6つの考え方で構成されます。「染色体」「性腺」「内性器」「外性器」「ジェンダーアイデンティティ」「法律上の性」の6つです。この6つは上の表を見てください。

この6つの性のうち、染色体、性腺、内性器、外性器のいずれかの性が、典型的な男性または典型的な女性の形をとらない先天的な体質のことを、DSDと呼びます。

――「DSD」という1つの病気ではないのですね。

石井先生(以下敬称略) そうです。DSDは先天性な体質の中の1つのグループの名称、と考えるとわかりやすいと思います。DSDというグループの中にはさまざまな疾患が含まれ、疾患によって症状が異なるため、疾患ごとに治療や対処方法も異なります。

浅沼 DSDはかつて、「インターセックス」や「半陰陽(はんいんよう)」と呼ばれていました。しかし、これらの用語には差別的意識が感じられるということで、使用を控える考え方になっています。現在は国際的に「DSD(Difference of Sex Development=性の発育の差異)」と呼ばれています。

――DSDのグループには何種類くらいの疾患が含まれるのでしょうか。

浅沼 非常にレアな疾患なども含めると100種類くらいになると思います。私と石井先生が勤める慶應義塾大学病院の性分化疾患(DSD)センターでは、その中で比較的患者さんが多い32の疾患が対象となることが多いです。

――DSDはどれくらいの割合で発症するのでしょうか。

石井 ヨーロッパで行った調査では、生まれたときに性別を決めるために検査が必要なDSDは5000人に1人というデータがあります。日本では全国規模の調査を行っていないので、日本国内での正確な発症率はわかりません。当センターには1年に数十人ほどの方が新たに受診されます。

浅沼 DSDの患者さんは、内性器・外性器や生殖に関するトラブル以外に問題はなく、適切な治療を行えば、命にかかわる事態になることはほぼありません。社会生活を普通に送ることができます。たりないのは社会の意識と疾患への理解だと考えています。

――慶應義塾大学病院の性分化疾患(DSD)センターでは、停留精巣(※1)、尿道下裂(※2)、尿道上裂(※3)、陰唇融合(※4)の治療も行っています。これらの病気もDSDなのでしょうか。

浅沼 DSDをとても広くとらえるか、狭くとらえるかで違ってきます。「内性器や外性器が典型的なものとは異なる」という広い意味で考えると、これらの病気もDSDに分類することができます。でも、これらの病気は手術による治療が必要ではあるものの、重症例でなければ、その後、性腺、内性器、外性器に不具合が生じることは少ないです。そのため、長期的な治療や経過観察が必要になる、狭い意味でのDSDには含まれません。

ただし、まれに狭い意味でのDSDの疾患が、停留精巣や尿道下裂などの状態の原因となっているケースがあり、その場合は、定期的な観察が必要になります。

※1 停留精巣(ていりゅうせいそう)/陰嚢(ペニスの下のふくろ)の中に精巣が入ってない状態。男の子の先天的な異常の中でもっとも頻度の高い疾患。

※2 尿道下裂(にょうどかれつ)/男の子の陰茎(ペニス)の生まれつきの異常。通常は尿道の出口は亀頭の先端にあるが、尿道下裂だと尿道の出口が下にずれて陰茎や陰嚢にある。

※3 尿道上裂(にょうどうじょうれつ)/生まれつき尿道が亀頭の先端まで作られず、尿道の出口がおなかに近い方にずれて陰茎にある状態。

※4 陰唇融合(いんしんゆごう)/女の子の左右の小陰唇がくっついて、腟や尿道の穴が見えない状態。

「アンドロゲン不応症候群」だと男性ホルモンが出ていても外性器は女性型に

――世界的な大会で、女子ボクシングに出場したアルジェリアのイマネ・ケリフ選手の性別が話題になり、DSDも注目されました。報道などによると、ケリフ選手は「アンドロゲン不応症候群」と言われているようです。どのような病気ですか。

浅沼 ケリフ選手がアンドロゲン不応症候群なのかどうかは、報道されている情報だけでは私たちには判断できません。だから、ケリフ選手とは関連づけずに、アンドロゲン不応症候群についてを説明します。

アンドロゲン不応症候群の人は、染色体が46,XYで精巣を持ち、精巣からはテストステロンというアンドロゲン(男性ホルモンを意味します)が、正常な男性と同じくらい、またはそれ以上に分泌されています。ところが、そのアンドロゲンが存在はしても作用しないので、男性化が起こらない疾患です。

この病気には完全型と不完全型があり、タイプによって性器の状況は異なります。完全型の場合、外性器は完全に女性型となり、第二次性徴期には乳房が大きくなりますが、子宮はないので生理は起こりません。新生児のときにはわからず、初潮が来ないことで受診して、アンドロゲン不応症候群がわかるケースも多いです。完全型の場合、外性器は女性型なので、大半の方は女性として生活しています。

また、精巣がおなかの中にあるため、鼠径(そけい)ヘルニアになることがあります。鼠径ヘルニアは男の子でも女の子でもなる病気ですが、鼠径ヘルニアの 発症をきっかけとして、いろいろな検査を行った結果、実はアンドロゲン不応症候群だった、とわかることもあります。

――ケリフ選手は性別適格検査を受けるとテストステロンの値が高く出て、女性と認められずに出場できない選手権もあったようです。

石井 テストステロンは分泌しているので、検査したらその値が高く出るのは当たり前です。でも、そのアンドロゲンが作用せず、男性化していないのに、テストステロンの数値だけで「男性」とすることはできません。アンドロゲンが作用しないと、分泌しているテストステロンは体に取り入れられません。ホルモンが出ていても体に影響は与えていないんです。

DSDへの理解が進んでいないことを感じますし、性別適格検査というものの考え方も、医療の研究に追いついていないことが問題だと考えています。

――ケリフ選手の件では、DSDとトランスランスジェンダーを混同している意見がSNSで発信され、それも問題視されました。

浅沼 トランスジェンダーは「ヒトの6つの性」のうち、染色体、性腺、内性器、外性器の4つの性は、男性もしくは女性の定型を示しているけれど、自分が属していると感じる性が、それと一致していない人のことです。「体の性と心の性が一致していない」と考えるのがわかりやすいと思います。つまり、DSDとはまったく違うんです。

DSDだけでなくトランスジェンダーや性別不合に関する理解も、日本は進んでいないと感じます。

配信: たまひよONLINE