歯医者での治療の際、歯科用レントゲン検査だけでなく歯科用CT検査を行う場合があります。

歯科用CTは、医療用のCTよりも装置がコンパクトで撮影時間が短いため、歯科治療では取り入れやすい検査方法です。

歯科用CTは、二次元画像の歯科用レントゲン検査に比べ、三次元画像で立体的に映し出せる特徴があります。

三次元の画像により、歯や顎の骨の状態を正確に把握できるため、歯科治療では大変有効な検査です。

本記事では、歯科用CTとはどのようなものなのか、医療用のCTとの違いも含め解説します。歯科治療の際の参考にしてみてはいかがでしょうか。

歯医者でのCT検査

歯科用CTとはどのようなものですか?

歯科用CTは、医療用CTとは違い、装置がコンパクトで短時間での撮影が可能な歯科治療に特化したCTです。装置が小型で、撮影準備にさほど時間がかかりません。医療用のCTにはない気軽さで撮影ができるため、歯科治療でよく使用されるCTです。

歯や顎の骨をさまざまな角度から立体的に撮影が可能で、インプラント治療や根管治療などの歯科全体の治療に正確な診断ができます。

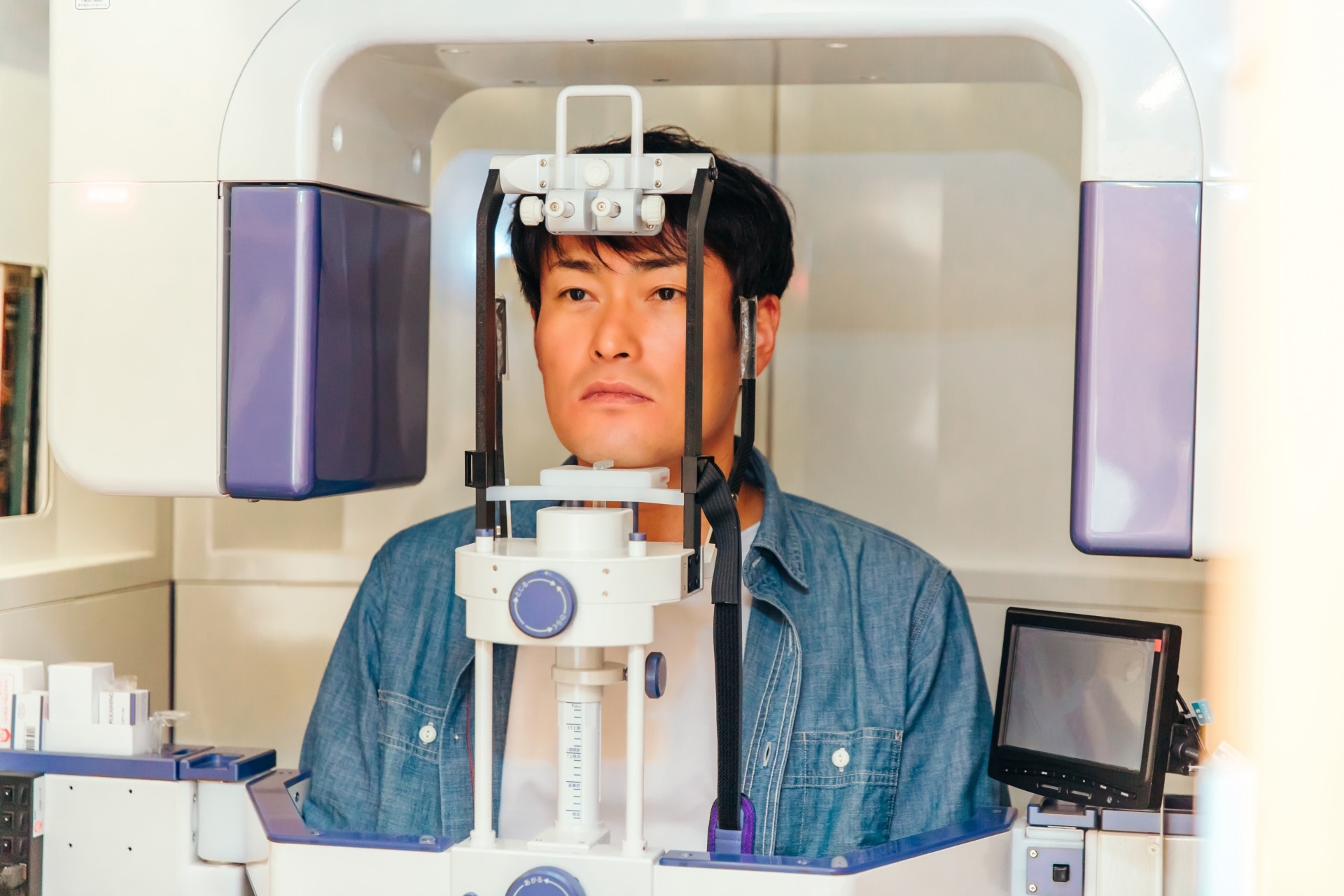

どのような姿勢で撮影を行いますか?

歯科用CTは、機械の部分を頭部周辺に囲むように設置します。歯科用CTは、機械が頭部のみに設置されるコンパクトな装置のため、寝ながらの撮影ではなく状況に応じて立ったり座ったりして撮影します。車椅子での撮影にも対応しています。

頭部にのみ機械が近づくので、医療用のCTで感じるような圧迫感や閉塞感はありません。撮影自体も短時間ですみ、準備にさほど時間がかかりません。

歯科用CTを使用するメリットを教えてください。

歯科用CTの主なメリットは次のとおりです。

X線の照射領域が狭いため放射線の被ばく量が医療用のCTより少ない

装置がコンパクトで撮影時に圧迫感や閉塞感がない

画像の乱れが少なく歯や顎の骨の状態を的確に診断できる

医療用のCTに比べ撮影時間が短い

短時間で三次元画像を生成できるためすばやい診断が可能

歯科用CTは、歯科用レントゲン検査より見やすく、正確な画像を生成できる検査です。短時間で撮影できるため、検査中の負担はさほど感じません。取り入れることで、治療前と治療後の状態を確認できるため、治療がスムーズに進行できるメリットがあります。

歯科用CTの被ばく量はどのくらいですか?

歯科用CTの被ばく量は医療用のCTに比べ撮影範囲が小さいため、エックス線の当たる量が少なく、被ばくによるがんの発生リスクは低いと考えられています。歯科用CTの被ばく量は、1mSvから0.01mSvと低く、年間に浴びる自然放射線より少ない状況です。

ただし、検査をすれば被ばくは避けられません。リスクを少しでもおさえるために、撮影範囲をできるだけ小さくし、必要な部分のみ照射し被ばく量を減少させられます。

歯や顎の骨などの外形の画像撮影では、被ばく線量を減少させて撮影をしても画像の質にあまり影響がないため、被ばく線量を落として撮影する場合があります。被ばく線量を落として撮影すれば、被ばく量は少なくてすむでしょう。

歯科用CTによる検査の必要性・対象疾患

歯科用CTによる検査の必要性を教えてください。

歯や顎の骨の状態をくわしく調べるために、歯科用レントゲン検査は大変有効な方法です。しかし、歯科用レントゲンは二次元で平面的な画像なので、立体的に確認できず見えにくい箇所ができてしまいます。歯と歯が重なってしまったり、歯と骨が重なってしまったりすると、正確に画像にうつらず診断が難しくなってしまいます。

歯科用CTでは、三次元での画像が撮影可能なため、歯や顎の骨を立体的に把握できます。そのため、わかりづらい場面でも正確に診断可能です。間違いのないように診断するためにも歯科用CTは有効な検査となります。

歯科用CTによる検査の対象疾患を教えてください。

歯科用CTの検査対象疾患には下記のものがあります。

インプラント治療

親知らずの抜歯

歯周病

根管治療

さまざまな疾患に対応可能で、特に歯科用CTが有効なのは、難治性の根尖性歯周炎やインプラント治療の術前検査です。歯科用CTによる三次元の画像を用いた診断により、正確な治療が可能となります。

歯科用CTによる検査でどのようなことがわかりますか?

歯科用レントゲン検査では見えにくかった部分がよく見えるようになり、正確な診断に役立っています。インプラント治療では、歯を埋め込む部分の骨の状態を正確に診断することが可能です。歯列矯正では、術前の顎の状態を確認し、治療計画を綿密に立てます。

歯周病や根管治療では、病気の進行度や病巣を画像で確認し、正確な治療につなげています。親知らずの抜歯をする際に、歯の状態や神経の位置なども正確に確認し抜歯できるので、必要な処置のみで治療をすませることが可能です。

配信: Medical DOC