初めてできた恋人はいつも穏やかに微笑んでいた。

一緒にいるだけで幸せだと思っていたのはほんの数日だけで、ちっとも私に触れようとしない彼に少しずつ寂しさが、積もっていく。

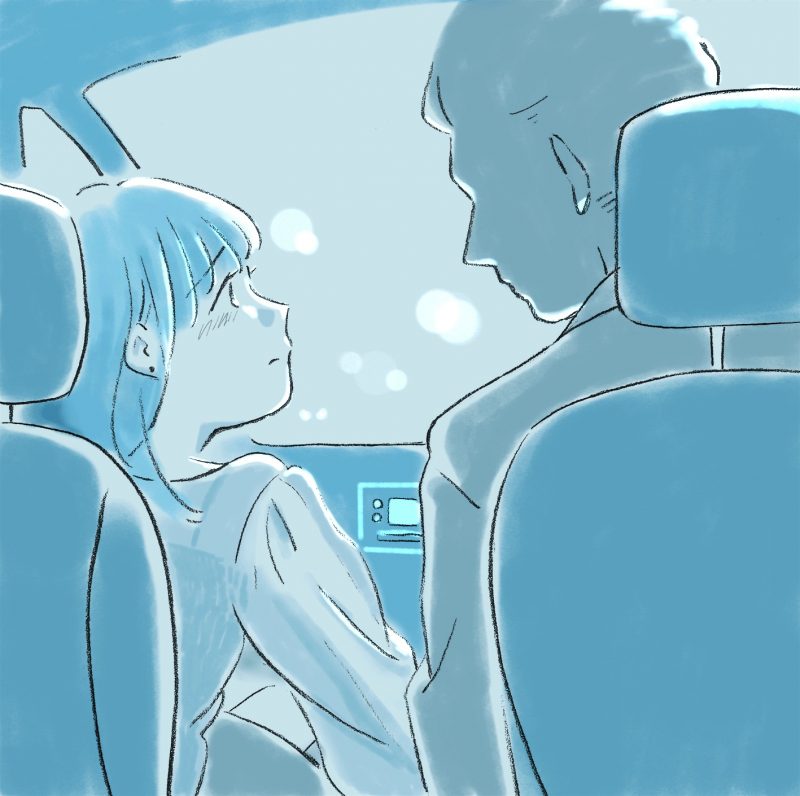

子どもじみた不満が漏れたのは、家まで送ってくれた車の中だった。

着いたよ、と言われたのになかなか降りようとしない私の心中を察してほしい。

4つ年上の彼の手を握って、意味ありげにじっと見つめてみる。分かってるでしょう? と目で問いかける。

でも、彼は首を傾げるだけだった。

「おりないの?」

「……うん」

「どうして?」

「……付き合って、そろそろ1ヶ月が経とうとしています」

「そうだね」

「その、そろそろ、キスぐらい、してくれてもいいんじゃないでしょうか」

かしこまって言った私に、彼は少し目を見開いたあと楽しそうにクスクスと笑った。

恥を忍んで言ったのに、更には笑われてしまって私の立つ瀬がない。

恥ずかしい、でもここで引き下がることはできない。

「車の中でしていいの?」

「今なら誰も見てないし」

「人が通らないとは限らないでしょ」

まだ楽しそうに笑っている彼はそっと私の手をほどいた。

ふいに甘い香りがした。覚えのある香りだった。なんだったっけ、と記憶を探ってボディクリームの匂いだ、と気がつく。少し甘くて、柔らかい匂い。

彼の匂いを自分にもまとわすことはできないかと考えているうちに、頬にキスが落とされた。

「これでいい?」

「こんなんじゃ……」

子どもでもあるまいし、ほっぺにチューぐらいで私が満足できると思っているのだろうか。

と、言いたかったけれど、顔に熱が集まっているのが分かった。

困った。

戯れのようなキスだけで舞い上がっていた。

嬉しくて、胸のあたりがザワついていた。

「これ以上したら困るんじゃない?」

さっきよりも意地悪く言う彼を少し睨んで体を離す。

せっかく、勇気を出して言ったのにおもしろがっているようにしか見えない彼に私は少しだけ苛立っていた。

「本当に、私のこと好きなの?」

「そういう君はどうなんだい?」

「それは……」

「君が俺のことを好きだって言ってくれたら、言ってあげるよ」

「……もういい」

ぶっきらぼうに言い捨てて、車から降りる。

私が機嫌を損ねたって彼はなんとも思わない。こうやって、バイバイまたね、も言わずに車から降りたって彼は追いかけてこない。

背中で車のエンジン音を聞く。遠くなっていって、聞こえなくなるまで、その場で立ち尽くす。

私が好きだと思っているほど、彼は私を好きじゃない。全然、好きじゃない。

そんなことは分かっているのに彼の唇が触れたあたりはまだ熱くて、悲しかった。

一緒にいるだけで幸せだと思っていたのはほんの数日だけで、ちっとも私に触れようとしない彼に少しずつ寂しさが、積もっていく。

子どもじみた不満が漏れたのは、家まで送ってくれた車の中だった。

着いたよ、と言われたのになかなか降りようとしない私の心中を察してほしい。

4つ年上の彼の手を握って、意味ありげにじっと見つめてみる。分かってるでしょう? と目で問いかける。

でも、彼は首を傾げるだけだった。

「おりないの?」

「……うん」

「どうして?」

「……付き合って、そろそろ1ヶ月が経とうとしています」

「そうだね」

「その、そろそろ、キスぐらい、してくれてもいいんじゃないでしょうか」

かしこまって言った私に、彼は少し目を見開いたあと楽しそうにクスクスと笑った。

恥を忍んで言ったのに、更には笑われてしまって私の立つ瀬がない。

恥ずかしい、でもここで引き下がることはできない。

「車の中でしていいの?」

「今なら誰も見てないし」

「人が通らないとは限らないでしょ」

まだ楽しそうに笑っている彼はそっと私の手をほどいた。

ふいに甘い香りがした。覚えのある香りだった。なんだったっけ、と記憶を探ってボディクリームの匂いだ、と気がつく。少し甘くて、柔らかい匂い。

彼の匂いを自分にもまとわすことはできないかと考えているうちに、頬にキスが落とされた。

「これでいい?」

「こんなんじゃ……」

子どもでもあるまいし、ほっぺにチューぐらいで私が満足できると思っているのだろうか。

と、言いたかったけれど、顔に熱が集まっているのが分かった。

困った。

戯れのようなキスだけで舞い上がっていた。

嬉しくて、胸のあたりがザワついていた。

「これ以上したら困るんじゃない?」

さっきよりも意地悪く言う彼を少し睨んで体を離す。

せっかく、勇気を出して言ったのにおもしろがっているようにしか見えない彼に私は少しだけ苛立っていた。

「本当に、私のこと好きなの?」

「そういう君はどうなんだい?」

「それは……」

「君が俺のことを好きだって言ってくれたら、言ってあげるよ」

「……もういい」

ぶっきらぼうに言い捨てて、車から降りる。

私が機嫌を損ねたって彼はなんとも思わない。こうやって、バイバイまたね、も言わずに車から降りたって彼は追いかけてこない。

背中で車のエンジン音を聞く。遠くなっていって、聞こえなくなるまで、その場で立ち尽くす。

私が好きだと思っているほど、彼は私を好きじゃない。全然、好きじゃない。

そんなことは分かっているのに彼の唇が触れたあたりはまだ熱くて、悲しかった。

1Kの狭い部屋、ベッドの中でふうっと息をついた。

頬に温かなものが触れる。

それが恋人の指だと気がつくまでに少しだけ時間がかかった。

「なんか悲しそうな顔してる」

ベッドの中、隣にいる彼の指が私の頬をなぞった。

ぼんやりと天井を見ている私をじっと見ていたらしい。横を見ると、心配そうな瞳とぶつかった。

「ちょっと、昔のことを思い出してたの」

「昔?」

「19のとき」

「大人になりたくて仕方がないころだな、たぶん」

「俺もそうだったよ」と彼がしたり顔で頷く。大人の真似をいろいろしてみたけど、うまくいかない、カッコつかなかったな、と私に伝えようとしているというわけでもなく呟く。

大人になりたくて、背伸びをした。ドラマやマンガのような恋愛に憧れて、私もヒロインになれると思っていた。

「で、どういうことを思い出してたの?」

「友だちに連れて行かれた合コンで知り合った人とね、付き合ってたことがあったの。大人の男性で、落ち着いてて。タバコを吸う人だったんだけど、タバコを持つ指がすごく好きだったの」

「うん」

「それですごく甘い匂いがする人だった」

「臭くないように、気をつけたんだろ」

「そうだと思うんだけど。付き合っててもね、手をつなぐぐらいしかしてくれなくて」

「おっさんが女子大生と付き合うことにおののいたんじゃねーの」

「おっさんじゃないもん、石川さんだもん」

「名前なんか知らねーし」

「キスをせがんでもしてくれなくてね」

「せがんだりするのか、俺にはせがんだことないじゃん」

「一回だけしてくれたけど、それがほっぺだったし」

「俺はいくらでもしてやるのに」

「それで、そのほっぺにチューしてもらったときのことを今思い出してた」

「今? 俺が隣で寝てんのに? 別の男とのキスを思い出すわけ?」

わざとらしく憤慨したように言う彼に思わず吹き出す。

「なに笑ってんだよ」

「やきもち焼いてるのかなーって」

「焼くにきまってるんだろ、ばーか」

頬に唇が押し付けられる。

「そういうチューじゃなかったんだよ、もっと触れるような、ね? 大人のさ」

「うるせー、俺は俺のやり方でお前に愛を伝えてるんだよっ」

愛情表現か、と心の中で呟く。

年上の彼は私を好きだったんだろうか。

どうやって別れたんだっけ。

そもそも私たちは恋人同士だったんだろうか。

ただ好きだ好きだと言い続けた私に戯れに付き合ってくれただけなんじゃないだろうか。

私の頬にグリグリと顔を押し付けてくる彼の頭を抱えるようにしてぎゅうっと抱きしめた。

頬に温かなものが触れる。

それが恋人の指だと気がつくまでに少しだけ時間がかかった。

「なんか悲しそうな顔してる」

ベッドの中、隣にいる彼の指が私の頬をなぞった。

ぼんやりと天井を見ている私をじっと見ていたらしい。横を見ると、心配そうな瞳とぶつかった。

「ちょっと、昔のことを思い出してたの」

「昔?」

「19のとき」

「大人になりたくて仕方がないころだな、たぶん」

「俺もそうだったよ」と彼がしたり顔で頷く。大人の真似をいろいろしてみたけど、うまくいかない、カッコつかなかったな、と私に伝えようとしているというわけでもなく呟く。

大人になりたくて、背伸びをした。ドラマやマンガのような恋愛に憧れて、私もヒロインになれると思っていた。

「で、どういうことを思い出してたの?」

「友だちに連れて行かれた合コンで知り合った人とね、付き合ってたことがあったの。大人の男性で、落ち着いてて。タバコを吸う人だったんだけど、タバコを持つ指がすごく好きだったの」

「うん」

「それですごく甘い匂いがする人だった」

「臭くないように、気をつけたんだろ」

「そうだと思うんだけど。付き合っててもね、手をつなぐぐらいしかしてくれなくて」

「おっさんが女子大生と付き合うことにおののいたんじゃねーの」

「おっさんじゃないもん、石川さんだもん」

「名前なんか知らねーし」

「キスをせがんでもしてくれなくてね」

「せがんだりするのか、俺にはせがんだことないじゃん」

「一回だけしてくれたけど、それがほっぺだったし」

「俺はいくらでもしてやるのに」

「それで、そのほっぺにチューしてもらったときのことを今思い出してた」

「今? 俺が隣で寝てんのに? 別の男とのキスを思い出すわけ?」

わざとらしく憤慨したように言う彼に思わず吹き出す。

「なに笑ってんだよ」

「やきもち焼いてるのかなーって」

「焼くにきまってるんだろ、ばーか」

頬に唇が押し付けられる。

「そういうチューじゃなかったんだよ、もっと触れるような、ね? 大人のさ」

「うるせー、俺は俺のやり方でお前に愛を伝えてるんだよっ」

愛情表現か、と心の中で呟く。

年上の彼は私を好きだったんだろうか。

どうやって別れたんだっけ。

そもそも私たちは恋人同士だったんだろうか。

ただ好きだ好きだと言い続けた私に戯れに付き合ってくれただけなんじゃないだろうか。

私の頬にグリグリと顔を押し付けてくる彼の頭を抱えるようにしてぎゅうっと抱きしめた。

「ギブギブ! 苦しい!」

「うるさーい、私は私のやり方で愛を伝えてるの」

さっきもらった言葉をそっくりそのまま返すと、彼は私の腕の中でピタリと動きを止めた。

「なあ」

「うん?」

「俺のこと、好き?」

「どうだろうね」

「俺は好き」

返事の代わりに、もう一度、恋人を抱きしめた。

いつキスをされてもいいように、パックだって毎日していたし、ちょっと高い美容液を買ったりもした。

初めて色のついたリップを、デートの前に念入りに塗った。

なのにあの人からもらったのは、たった一度だけの、頬へのキス。

せっかく準備していた私の唇は子どもっぽい戯れ言をこぼすことしかできなかった。

好きな人にキスもされない。

好きな人に、愛してるもちゃんと言えない。

なんてかわいそうだった私の唇。

「ねえ」

「なに?」

「……好きだよ」

小さな声は恋人の肌に溶けた。

(文・ふくだりょうこ/イラスト・ラムネチョコ)

「うるさーい、私は私のやり方で愛を伝えてるの」

さっきもらった言葉をそっくりそのまま返すと、彼は私の腕の中でピタリと動きを止めた。

「なあ」

「うん?」

「俺のこと、好き?」

「どうだろうね」

「俺は好き」

返事の代わりに、もう一度、恋人を抱きしめた。

いつキスをされてもいいように、パックだって毎日していたし、ちょっと高い美容液を買ったりもした。

初めて色のついたリップを、デートの前に念入りに塗った。

なのにあの人からもらったのは、たった一度だけの、頬へのキス。

せっかく準備していた私の唇は子どもっぽい戯れ言をこぼすことしかできなかった。

好きな人にキスもされない。

好きな人に、愛してるもちゃんと言えない。

なんてかわいそうだった私の唇。

「ねえ」

「なに?」

「……好きだよ」

小さな声は恋人の肌に溶けた。

(文・ふくだりょうこ/イラスト・ラムネチョコ)

アリシー 編集部

アリシー編集部は、30代を目前に漠然とした不安を抱くも、なかなか一歩前に踏み出せない女性(=いもむし女子)に向けて、いつもの日常がちょっと豊かになるようなコンテンツを提案しています。きっと自分らしい生き方を見つけるきっかけになるかも。

アリシー編集部は、30代を目前に漠然とした不安を抱くも、なかなか一歩前に踏み出せない女性(=いもむし女子)に向けて、いつもの日常がちょっと豊かになるようなコンテンツを提案しています。きっと自分らしい生き方を見つけるきっかけになるかも。

女性向けに情報を発信するWebメディア「アリシー」は、2019年6月13日をもってサービスを終了しました。グルメやファッション、マンガ・エッセイなどアリシーの一部コンテンツは、姉妹サイト「ママテナ」に移管しております。引き続きお楽しみください。

女性向けに情報を発信するWebメディア「アリシー」は、2019年6月13日をもってサービスを終了しました。グルメやファッション、マンガ・エッセイなどアリシーの一部コンテンツは、姉妹サイト「ママテナ」に移管しております。引き続きお楽しみください。