私は夫と出会う前まで、三田線の志村坂上駅近くの低層賃貸マンションに住んでいた。

フリーライターとしてどうにか食べていけていたので、自由な時間に起きて、好きな時にご飯を食べ、自宅で仕事をする…という、〆切以外は何にも縛られない生活をしていた。

家族は5つ離れた姉と、会社員の父、パートに出ている母。

栃木県小山市のどこにでもある平凡な家庭。でも私が三十路になった年、突然、両親が別居してしまった。

母の言い分は、鹿児島に住む自分の母親が年老いて一人なため、心配だからしばらく同居する、というもので、初めはすぐに帰って来るのだろうと思っていたのだけど、四年経った今も母は鹿児島に行ったままだ。

どうにか連れ戻せないか、と思ったこともあったけど、今は姉も私も「お母さん、長年ご苦労様でした」という気持ちになっている。父は家事も育児も母にまる投げの人だったので、子どもが30を過ぎたら母ももう我慢をする理由もないかなと思ったり。

姉は地元の人と結婚し、義実家で同居をしている。

義両親との同居はなかなか大変のようで、会うたび愚痴を聞かされるけど、今年、中学一年生になった姪っ子はとても明るく楽しい子なので、姉家族の事はそんなに心配していない。

…と、そういう事情だから、私は奏太を産んでから、すぐに家族に頼れる環境ではなかった。

昔からの友人も結婚して、神奈川にいたり、都内にいたり、地元に残っていたりと、一番近くても電車で30分以上離れていた。

だから、初めての育児は一緒に住む夫だけが頼りだった。

奏太を産んで初めて、自分の命よりも大切なものがこの世にあると知った。そしてそれがとても怖いことだと痛感してしまった。

あれは奏太がハーフバースデーを迎えたすぐの頃――。

いつもニコニコな奏太が熱を出し、ぐったりと布団に横たわっている。

キリコ 「…すごい熱い」

慌てて熱を測ると39度を超えていた。

キリコ 「え…どうしよう」

私はオロオロしながらスマホを持ち、ネットで情報を得ようと検索する。

キリコ 「…熱のときは脱水が怖い、水分を取らせましょう」

急いでおっぱいを出し、ぐったりしている奏太に飲ませようとするも、全然吸い付いてくれない。

キリコ 「奏ちゃん、頑張って。ほら、飲まないとだめだよ。…奏ちゃん!」

奏太 「うー、うー」

苦しそうな声がさらに不安をあおり、私はおっぱいを出したまま、キッチンに行き、ミルクを作り始める。

キリコ 「…ミルクの方はいろいろ栄養が入ってるし、こっちの方がいいかも」

急いでミルクを作り、奏太の口に哺乳瓶のちくびをくわえさせる。

キリコ 「……あ、飲んでる、飲んでる。よかったぁ」

奏太 「…げほっ」

キリコ 「………!」

奏太の口から噴水のような勢いでミルクが吐き出される。初めての光景に私は激しく動揺し、近くにあったバスタオルで奏太を拭きながら、奏太を抱き上げる。

キリコ 「どうしよう…どうしよう…。パパ…仕事中だけど…電話出れるかな」

奏太を抱いたままソファーに座り、自分一人で判断できなくなっていた私はすがる思いで夫に電話を掛けた。

キリコ 「出ない…。出ない…」

何度掛けても夫は電話に出ない。私はこみ上げてくる不安に耐えながら、ミルクで濡れた奏太の服を着替えさせる。そして再び夫に電話を掛けると、やっと夫の声が聞こえた。

満 「…ごめん、な(に?)」

キリコ 「奏太が! ミルクを全部吐いちゃって…。すごい勢いだったの、噴水みたいで…心配だよ。どうしたらいいんだろ。ねえすぐ帰ってこれない?」

満 「それはムリだよ…。これから次のクライアントのところに行かないといけないから…。俺が帰っても病気のことはわからないし、ひとまず小児科に行ってもらえる? 今日は早めに帰るから」

キリコ「…でも外、すごい雨だよ」

満 「タクシー呼べる? お金はあるよね? …あ、ごめん、電車来たから一旦切るね」

「ぷー、ぷー、ぷー」という機械音がして夫の声が消える。

不安と共に涙が押し寄せ、私は声を出して泣いた。すると奏太も泣きだした。

私は涙を拭いて、タクシー会社に電話をしたのだった。

タクシーで向かった小児科は激混みで、待合室の子どもたちは皆、重症に見えて、私は奏太が何か大きな病気をもらってしまうんじゃないかと心配で、ずっと空気清浄機の前に立っていた。

医師 「このまま吐き続けるようなら、また来てください。その場合は点滴をしましょう」

(こんな小さな子に点滴するの…?)

今思うとただの風邪だったのに、その時は奏太をこんな目に遭わせた自分を責めた。

帰宅後、具合の悪さから機嫌の悪い奏太は泣きっぱなしで、私はそれをあやすのに精一杯。

やっと奏太が眠ってくれた時は、私の気力はゼロ。

ふと顔に明かりが差し、顔を上げると、帰宅した夫がいた。

キリコ 「…今、やっと寝た。」

満 「奏太、大丈夫だった?」

キリコ 「吐くのが続いたら点滴に来いって…。ごめん、今日何もやれてない」

満 「そっか…。なにかコンビニで買ってくるよ」

◆◆◆

それから私は、奏太と自分のために、相談できる相手を探し始めた。

市の保健センターのスタッフ。子育て支援をしている保育園や児童センターの先生。

徒歩で会えるママ友たち。彼女たちは私の欲しい答えをいつも与えてくれた。

――そして一年が経ったある日、また奏太が熱を出していた。

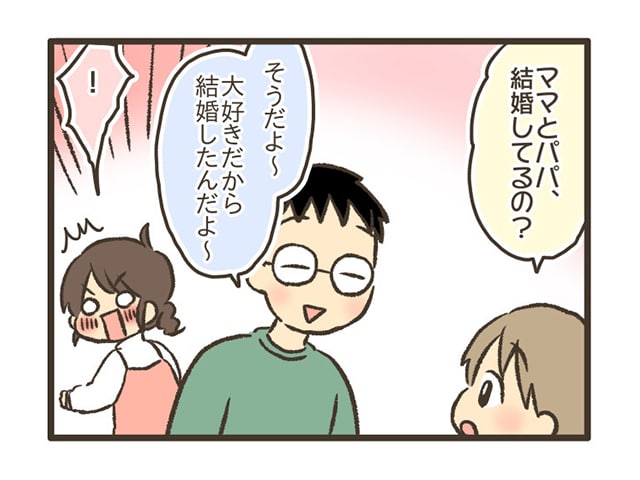

満 「小児科に連れて行かなくていいの?」

キリコ 「うん」

満 「でも奏太、すごく熱いよ?」

私は洗濯物を干しつつ、ママ友たちにグループメッセで奏太の熱について相談している。

メッセ1「熱だけなら様子見で大丈夫だと思うよ。今、いろいろ流行ってるし、下手に小児科に行ってもらってくる方が怖いよ」

メッセ2「だね。吐いたり、下痢したりとかなければ大丈夫!」

メッセ3「なにかあったら#8000に電話してみるといいよ。救急の電話相談できるやつ」

キリコ 「みんなありがとう…っと」

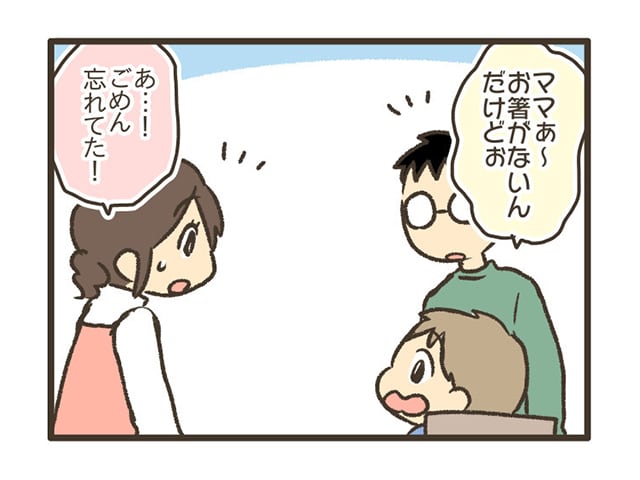

満 「聞いてる?」

キリコ 「だから大丈夫だって。熱はあるけど、食欲はあるし、嘔吐も下痢もしてないから。みんなにちゃんと相談してるから」

満 「みんなって?」

キリコ 「ママ友とか、いろいろ。だって…だってパパじゃ、分からないでしょ? 相談したって」

子育ては大変だけど、大変だからこそ、必死になって、人見知りとか言ってる場合じゃなくて、夫以外に誰かに助け求めなきゃ、やって来れなかった。そしていつの間にか、人見知りだった私は誰とでも話せる自分になっていた。

(奏太に感謝だな、その点は)

さいとう美如

さいとう美如

さいとう美如

さいとう美如