母は、出来合いのお惣菜を絶対に買わない人だった。

そう書くと、私の母が、子どものしつけに厳しく、洗濯は色柄物を分けて日に3回、お布団も3日に1度はお日様に当て、掃除は家じゅう隅々をピカピカにしていたと、そういう人と思われがちなのだけれど、別にそうでもなかった。

私の実家は、一間廊下という、都会なら6畳一間のワンルームがすっぽり収まるくらい広い廊下が玄関から家の奥に真っ直ぐ伸びて、突き当りに階段、左右に居間や座敷と台所などの部屋が配置された地元特有の造りをしていて、当時その一間廊下の隅には常に淡雪のような埃がこんもりと積もっていた。

そして世の中に「柔軟剤」という物が存在していることを私は知らなかった。

常に色柄タオル全部いっしょに洗濯槽に放り込まれて洗われ、お日様でカリカリに乾燥されたタオルは「バリッ」と音が出るくらい固かった。

母はフルタイムで仕事をしていた人で、小さな町にある大きな工場の総務、いわば食堂のおばちゃんだった。

食堂では工場の皆さんの昼食だけでなく、夜勤とか早出の社員の食事なんかも作っていたので出勤時間は一般の事務職より1時間程早く、確か8時だったはず、帰宅するのはなんだかんだで18時くらい。

『時短勤務』という言葉は、まだ北陸の片田舎には届いていなかった四半世紀前のこと。

そういう共働き家庭の我が家は、食べ物に関してだけは潤沢だった。(贅沢ではなくて)

手作り餃子

キャベツ入りメンチカツ

蕗のキンピラ

スコッチエッグ

頂上にグリーンピースを頂いたシウマイ

ジャガイモコロッケ

筍たっぷりの春巻き

私の当時の好物で、食卓に並ぶと子どもらの歓声と共にきょうだい骨肉の争いになるのは、こんな感じのメニューだったように記憶している。

普通のお惣菜と言えばそうだけれど、いつもどれもが沢山用意していあってとても嬉しかった。

なにしろうちのきょうだい、私と、私の3歳年上の姉と、4歳年下の弟は、とにかくよく食べた。

今の長女と同じ年だった頃の私は、食パンにジャムを塗ったのを無限に食べられた気がする。

あの頑丈で果てしなく大きかった胃袋は、一体どこに行ってしまったんだろう。

あの頃、毎日の食卓がいつも山盛りの食べ物に溢れていたことを母は

「子どもは、まともなモノさえ食べさせておけばまっとうに育つと思っていた」

というやや乱暴というか、おおざっぱな育児信条の故だったと回顧している。

そしてまっとうかどうかはよく分からないけれど、私も姉も弟も、身体頑健、持病もたいした既往歴もない丈夫な青年を通り過ぎていい中年になった。

確かに母はその忙しさ故に私に「宿題やったの?」と私に聞いたこともなければ、ピアノを習わせてさあ練習しろとせっついたこともないし、学習塾にも通わせなかった(というより地域にそれらしいものがなかった)。

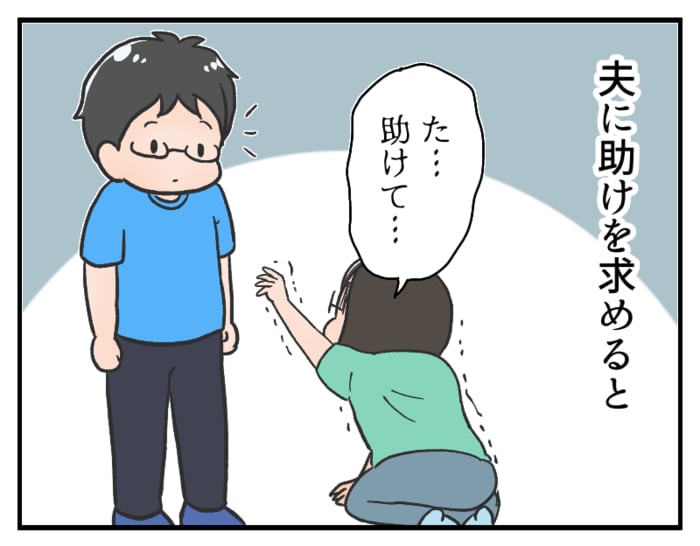

今、母と同じ数の子どもを産んで育てていると、3人子どもがいて毎日8時間のフルタイム勤務をしていれば

「ウン、今日も生きていればそれでヨシ!」

という結論にならざるを得ないというのはとてもよく理解できる。

平成初頭の日本の田舎町には令和の「家事育児なんてできて当然」というパパはどこかにはいたのかもしれないが、私の周辺にはまずいなかったし、孫の面倒を見る祖父母もウチにはいなかった、母には「子どもをほったらかしにしているのだからせめて食事くらいは」という負い目に似た気持ちがあったのかもしれない。

それにしたって例えば蕗の皮を一本一本剥いてキンピラにするとか、シュウマイの餡を作っておいて蒸し器を引っ張り出し、それをひとつひとつ形よく皮に包んでさらに天辺にグリーンピースを飾るなんてこと、仕事から帰宅してくたくたになった体でよくやれたものだと思う。

実際今、台所に立つようになって、当時の母が食卓に並べていた料理の数々のタスクの多さ、故の面倒くささには眩暈がする。

たまに実家から電話がかかってきて、母と「孫ちゃんは元気?遠足は?運動会は?」なんてことを話している時

「ねえ、あの当時ってスーパーにお惣菜とか売ってなかったん?」

などと聞いてみることがある。

毎日仕事でくたくたになって帰ってきて、それからまだ台所の妖怪に憑りつかれたように料理する必要ってあったの?と。

「まああの頃だってスーパーにはコロッケとかサラダとかお惣菜は沢山売っとったよ、この辺はどこのお母さんも働いてるし、でもお母さんああいうのキライやし」

実家は既婚女性の就業率のとても高い地域で、あの当時も働くお母さんのためにお惣菜だとか、テイクアウトのデリカとかそういうものは存在していた。

でも母はそれらを固くなに拒否した、なんでも一度だけそういうものを買って来た時、私と姉と弟が

「お母さんが作った方がおいしいよー」

と言ったのだそうだ。

私は全然覚えていないけれど母は子ども達の言葉がとても嬉しかったらしい、そしてそのまま母は自身の育児人生を全うし、古希をすぎた今日も元気に台所に立っている。

そういう母親の背中を見て育った私は今、当時の母のようにフルタイム勤務という働き方はしていないけれど、自宅で細々仕事をしていて

「夕方ぎりぎりまでパソコンの前に座っていたい」

ということを平日常に願っている、勤勉なんだか怠惰なんだかよく分からない親になった。

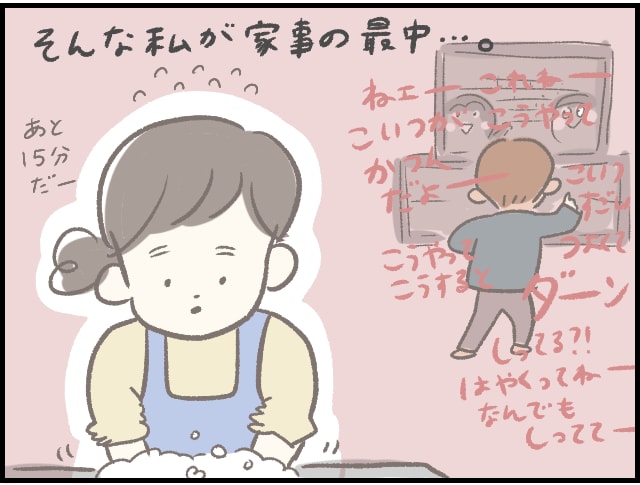

在宅という、家のことがすぐに目につくし手にも届く場所で仕事をしていると、仕事の合間に「あら、こんなところに洗濯物が」なんてつい洗濯物を干して畳んだりしてしまうし、掃除機もかけたりなんかして瞬く間に時間がすぎていく。

その上、うちの末っ子の次女はすこし体が弱く毎日学校の送り迎えをしなくてはいけなくて、習い事の送迎も、これは健康な子も同様だけれどもまだまだ続く。

そういう細切れの時間の中で仕事をしていると、比較的まとめて座ることのできる夕方にギリギリまで、そして意地汚く仕事机に張り付くことになる。

(ああ日が沈んでしまう、時間がない、黄昏よ過ぎ行くな、夕飯なんか作りたくない)

そうは思っていても、高校生の長男も中学生の長女も帰宅してくるし、ふたりともお腹はペコペコだと言うし、お腹を減らした子どもを待たせるのは万死に値する罪である、致し方なく私は台所に立つ。

でも時折

「今日の出先に美味しいコロッケ屋さん(正確にはお肉屋さん)があるねんけど、買って帰ろうか?」

昔から不器用で、独身時代にふと思い立って焼きそばを作ってみたら、輪ゴムをぶつぶつ切って炒めたような謎の食物が出来上がり、そのせいで違う意味での「飯テロ」「飯テロリスト」と呼ばれるようになって、それ以後人に自作の料理を食べさせることを自重している夫は、代わりに出先で美味しそうなものを見るとよくそれを買って来てくれるのでとても助かっている。

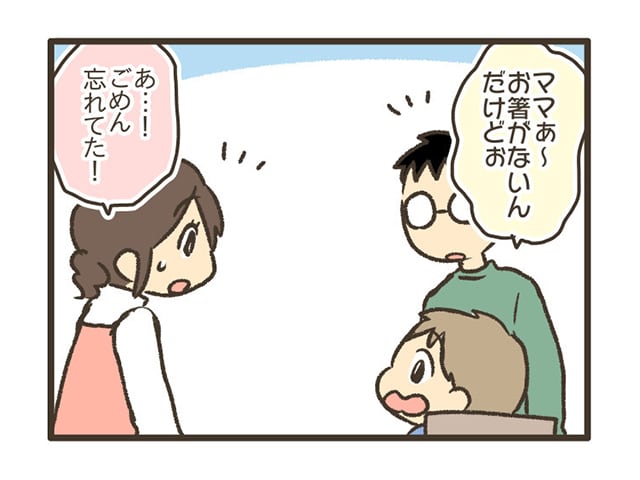

この前も仕事でちょっと有名なコロッケのお店の近くに行き「買って帰ろうか、いくついる?」と連絡をくれたのだった。

夫は自身が元々揚げ物好きなこともあって、牛肉コロッケと、アジフライを沢山買って帰ってくれた。

日々台所を預かる者は、時折舞い込む人の作った料理がとても嬉しい。

聞けば気のいいお肉屋さんのおばちゃんが揚げたてを包んでくれたのだとか、ちょっと昭和っぽい茶色のハトロン紙の袋に包まれたコロッケは評判通りとても美味しかった。

「お肉屋さんのコロッケってお家じゃ作れない味やね、油が違うんかな、あっラードとか?」

作るのも後始末も面倒な揚げ物を労せず食べられることは幸せだねえと、食卓でちょっとはしゃいで私が言うと、偏食で名高い長男は突然ぼそりとこう言った。

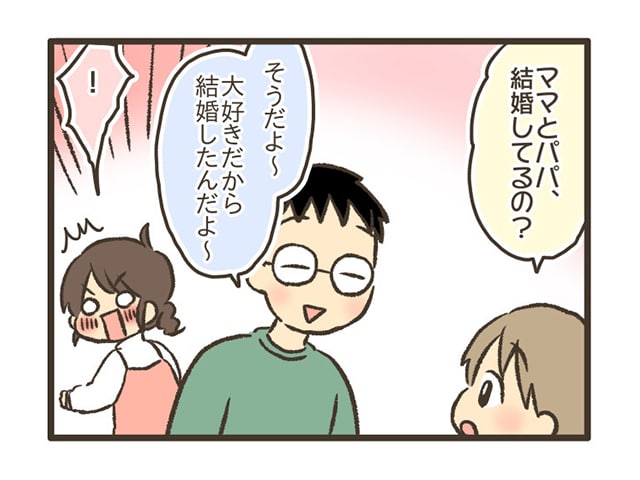

「…まあ、俺はお母さんの作った方が好きやけど」

その言葉に私は「折角お父さんが買って来てくれたんやからさー」とか「エーッこれ超美味しいやん」とか言いながらちょっとだけ「フヒッ」とヘンな声を出してしまった。

そして、あの茹でる潰す炒める衣をつける油で揚げるという、世にも面倒くさいタスク過多のコロッケを

「なら、今度また作ろうか?」

そう言って近々作ったげるわと子どもらに口走っていたのだった。

結局は私もあの頃の母同様、かの幸福な言葉により、忙しいとか面倒くさいとか言いながら子どもが美味しいと思ったものを作る、私も母もとてもちょろいのだった。