我が子を置き去りにして死亡させた母親…その彼女が見せた「母親らしさ」

306,888 View「虐待」はどこか遠い世界で起きているように感じていたけれど、子育てを始めてみるとあの事件は他人事ではなかったのだと思い知る。もしかすると、自分が、ママ友が、あの事件の当事者だったかもしれない…。そんな現実を知ったとき、私たちには何ができるのだろう。そんなテーマを考えるためのチャリティイベントが開催されました。

そんな思いから始まったチャリティイベント「私たち自身で「虐待」を考える。事件は本当に他人事? 〜当事者が、自分やママ友だったら?私にできることはなんだろう〜」(2016/02/06)。

前半は虐待事件のルポを執筆されてきた杉山春さん、モデレーターにマドレボニータの吉田紫磨子さんを迎えてお話しを伺い、後半は参加者同士が「安心して子どもと大人が暮らせる社会」について考え、意見を交わしました。

虐待をしてしまう親が抱える病理性とは

杉山春さん(以下敬称略):私が虐待事件のルポライターをはじめた2000年頃、虐待事件の報道がなされるときは「鬼父」「鬼母」という報道の決まり文句があるほど、父親や母親を批判する風潮が一般的でした。

2010年にも大阪で2児置き去り虐待死事件が起こりましたが、母親が風俗に勤めていたこと、また育児放棄をしている最中もSNSにおいて「髪の毛を染めた♪」「これが私の恋人。素敵でしょ!」といった日常の様子をアップし続けていたことなどから、報道でもかなり批判をあびていました。

吉田紫磨子さん(以下敬称略):母親失格だという声が多かったですよね。

杉山:独自に取材を続けていくと、母親の生い立ちにもかなり課題があることが浮かび上がってきたんですね。例えば、中学生のときに性被害にあっていたり。

その事件の母親に拘置所で面会したのですが、アクリル板の向こう側にいる彼女は「鬼母」というイメージからはほど遠く、笑顔を見せました。

「ごく普通の方だな」という印象を受けました。さらに驚いたのは彼女がとても「母親らしい」表情や振る舞いをしていたということです。

私は拘置所に面会に来る前に、元夫の家を訪れ2人の子どもの仏壇にお菓子をお供えしていたんですね。そのことを彼女に手紙で伝えていたのですが、

「私の子どもたちのためにどうもありがとうございました。ぜひお礼を伝えたくて」

と彼女が言うんです。2児を置き去りにして死亡させてしまっている一方で、とても母親らしさをもっているということを不思議に感じたのを覚えています。

また、彼女は微笑んでいるのですが、その笑顔は相手を拒絶するような表情だと感じました。

本心を周囲の人に見せない。怒っているのか、苦しんでいるのか、悲しんでいるのかが話していても全く分からないんです。

SNSでしかつながれない母親たちの孤独

杉山:彼女は離婚をして、1人で子育てをしていたわけですが、当初は頻繁に子どもたちの様子をSNSにアップしていたんですね。

ですが若い女性が一人で子育てを続けていくのには限界がありますから、途中からうまく育てられなくなっていきました。そのときから、SNSに子どもの姿が現れなくなっていくんです。

そして恋人の写真や自分の髪型の写真をアップするようになっていきました。すると、そこに「素敵な彼氏だね」「素敵な髪型だね」という友人たちからのコメントがつきますよね。こうした自分が承認されるSNSを通じてのみ彼女は外の世界とつながっていくことになります。

このように、SNSが誕生してからはリアルな世界だけではなく、SNSで「母親」を演じたり、人とつながりを持とうとしたりするというありかたが生まれたと言えるのかもしれません。

吉田:ツイッターが日本で広まりはじめたばかりのころ、「授乳ハッシュタグ」というものがありました。真夜中の暗い部屋の中で孤独に授乳していた母親たちが「いま授乳中」「眠い!」「辛い」 といったコメントとともにその様子をツイートすることで孤独から救われるとメディアでも取り上げられました。

でもそれって横の夫を起こして「ちょっと見ていて」と言えばいいのになと感じるんです。そう考えると、母親たちがとても希薄な関係性の上で生きるようになってきたとも言えるのではないでしょうか。

親同士の助け合いを阻む「価値観の断絶」とは

杉山:2000年に起きた愛知県武豊町で起きた育児放棄事件の家族では、事件が起きる1年ほど前、父親が揺すり過ぎて子どもが入院してしまうという出来事がありました。

そのとき彼女はある団地の社宅で暮らしていたのですが、階下に住んでいた女性が色々とサポートしてくれたんですね。そのままの関係性が続けばよかったのですが、その後は急速につながりがなくなってしまった。何故かというと、そこには「価値観の断絶」ということが関係していると思うんです。

彼女をサポートしてくれた女性は転勤族だったのですが、一般的に転勤族の母親というのは高学歴で年齢が高いことが多いんですね。一方、虐待をしてしまった母親は高校を中退しており、髪色も明るく派手。地元で育っていました。

そういう意味で母親と転勤族の女性とはバックグラウンドが全く異なっていました。その女性は「この母親には、地元の関わりがあるので、自分がしゃしゃり出てはいけないと感じた」と話していました。

サポートしたいという気持ちがあっても、価値観が違う、つまり「価値観の断絶」があるとなかなか関係性が築きにくいというのはかなり重要な問題なのではないかと思っています。

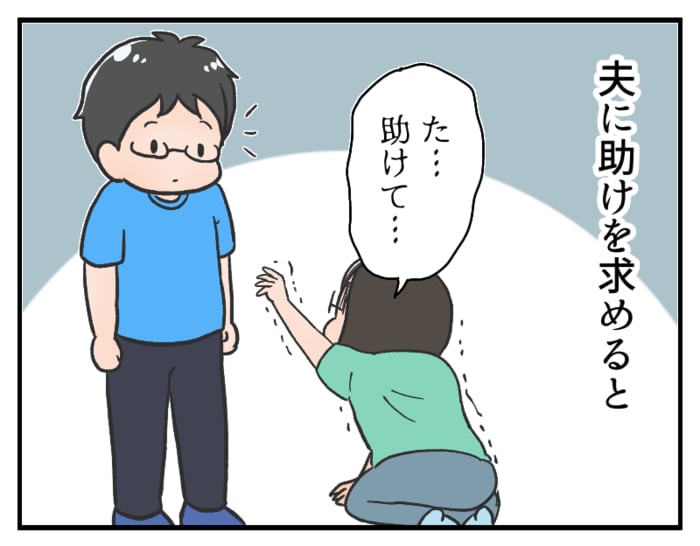

弱みを見せあうことで助け合いへの扉を開く

杉山:そうした価値観の断絶を超えるためには「自分が扉を閉ざさない」というのも大切ですよね。自分からオープンにしてできるだけ弱みを見せていくということは非常に大切なことだと思うんですよね。

吉田:「弱みを見せる」というお話しを聞いて、産褥期の ことを思い出しました。産褥期って母親がとても孤立してしまう時期なんですね。周りは「おめでとう。落ち着いたら遊びに行くね」と言うけれど、それだと逆に母親が孤立してしまう。ですから、私は友達同士でシフトを組んで、産後のママのお宅を訪問する産褥ヘルプということをやっているんです。

「部屋が汚いから」とか「おもてなしできないから」と遠慮をする人がいるのですが、それはみんなお互いさまだと思うんです。母親として×がつく部分こそ助けてもらう。パジャマのままで出迎えて、部屋も散らかっていてもいい。むしろ当然です。

杉山さんが先ほど言っていた「弱みを見せあう」ことは当たり前なんだよということをすべての家庭に伝えていきたいですね。

隣人だからこそ、できること

虐待事件の報道で、親の過酷な生育環境や孤独な子育て環境について触れられることは少なく、依然として「親の責任」という視点のみで虐待を捉える風潮があるのが現状です。

しかし前半のお二人のお話しにもあったように、事件の背景には「母親」という役割のプレッシャーを抱えながらも孤立し、助けを求めることができなかったという課題も存在しています。こうした状況を考えれば親に責任を押し付けているだけでは、いつまでたっても虐待をなくすことはできません。

子育てを親だけの責任にせず、皆で助け合うことで安心して暮らせる社会をつくりたい。今回イベントに参加した方々からは、そんな強い思いが感じられました。

では具体的に私たちに何ができるのか。これはなかなか難しい問題です。身近に困っている親がいても「他の家庭の事情に踏みこむのは…」と躊躇してしまうことが少なくありませんし、普段のママ友との会話の中で虐待について話すのはなんだか気が重いと感じる人も多いのではないでしょうか。

虐待問題をなくしていくためには、こうした「心理的な壁」をどう乗り越えていくのかということが非常に重要なポイントになってくるように思います。

今回のワークショップやその後の意見交換では、参加者の方々から

「困っている人がいたら、おせっかいかな…と躊躇せずに、まずは手を差し伸べてみようと思う」

「専門的な知識がないと子育てで苦しんでいる人をサポートできないと思っていた。でも同じように子育てをしている私だからこそできることもあると気づき行動してみようと思った」

「他の家庭の状況が気になるときは『こうしたほうがいい』とアドバイスをする前に、『私はあなたを心配しているよ』とまずはサポートする気持ちがあることを伝えたい。そうすることで相手も頼りやすくなるのでは」

といった意見が聞かれ、この「心理的な壁」を乗り越えて助け合うためのヒントが数多く見つかったように思います。

助け合いの文化は、一朝一夕にしてできるものではありません。それを つくるのは、なによりも「虐待をなくしたい」そう願って多くの人が起こす行動の一つひとつだと思います。

そんな行動の輪が広がっていくためにも、今回のように虐待について、そして子育てについて安心感をもって話すことのできる場がもっと広がっていってほしい、そう感じました。

(取材・文 岡本実希/編集 Conobie編集部)

#キーワード

1

追い詰められたママのイライラは、子どもに向かう。それを救ってくれたパパの言葉

とげとげ。

2

産後のウラミは根深くて…10年経っても忘れられない夫の言葉

コノビー名作集

3

こんなにヒドかったんだ…子どものお弁当を「失敗していた」原因は

多喜ゆい

4

思わず「えっ!?」ってなる…!娘がポテトサラダを食べない理由

ニシハラハコ『もっとみちくさびより』

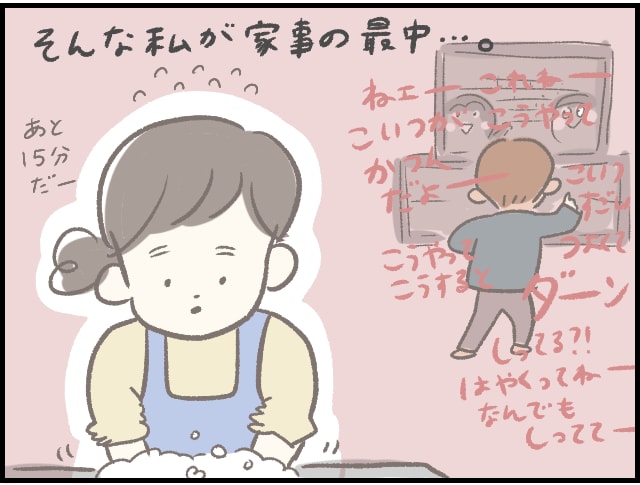

家事の最中にしゃべり続ける息子。ママに話しかけているかと思いきや、実は!

コノビー名作集

「子のお尻が落ちるー!」出先でのトイレ……これがあったらなあ

コノビー名作集

手紙の中身に爆笑&パパ絶句?6歳の娘が贈ったアレ……シュールすぎる!笑

コノビー名作集

その気遣いはありがたいけど…。先生の宿題への配慮が裏目に!?

コノビー名作集

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

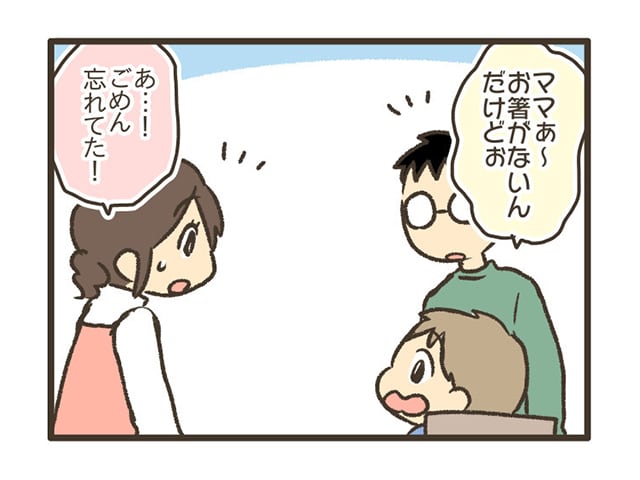

座ったまま「ママ、お箸は~?」と聞く息子に、パパがひとこと。

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

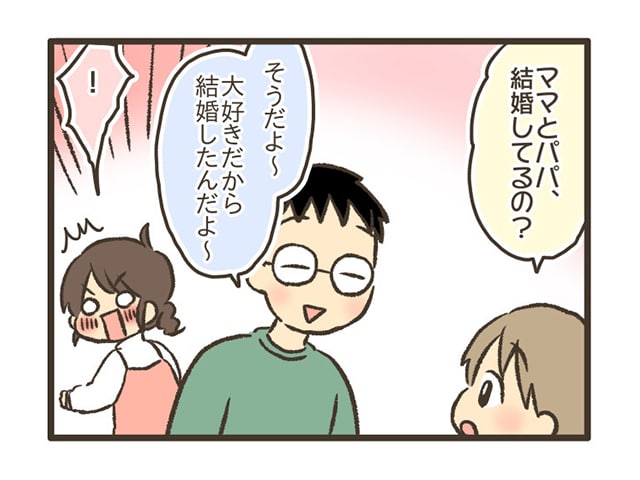

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』