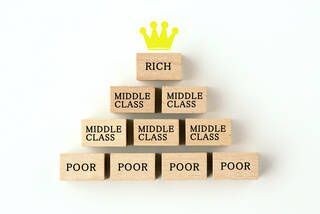

「何を言ったか」より、「誰が言ったか」が重要になる。

デジタル社会は、知の探索を進化させている。生成AIが答えらしきものに近づく手段を加速化させている。要は、誰でも良いことを言えるし、論理的なことは整理できる時代に突入しているということである。「何を言ったか」に差が生まれにくくなる。

…ちゅうことは、同じことでも誰が言ったか!?で納得力が変わってくる。ヒトの感情を動かすためには、その言葉を発する「ワタシ」の覚悟や責任感が重要となり、その覚悟や責任感を発出するのは「ワタシは何者か!?」と考え続けている哲学。そして、答えの出ないことに向き合い続けてきた耐久力と決定力があってこそである。

(広告の後にも続きます)

問いの中に答えがある。

【画像出典元】「Muhammad ZAi-shutterstock.com」

ずうっと昔、人類は宇宙と語り合って神話を生成した。自然と対峙して生きるために言葉を生み出し社会を形成した。なぜ死ぬのか!?なぜ生きているのか!?問い続けたら止められないから宗教なんてものができた。

デジタル技術の進化とインターネットの出現は、そこもまた壮大な知の宇宙である。こうなりゃ問うしかない。問い続けることの中にしか答えは見つからない。

2025年のスタートこそ「我思う、故に我あり」である。

問いのデザインこそが収益になる。

哲学がお金になる時代の到来だ!!