2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで、大阪府大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催される国際博覧会「2025大阪・関西万博」。その目玉の一つ、小山薫堂氏が手掛ける食といのちがテーマのシグネチャ

家畜といういのち

映し出されている写真は、すべて家畜写真家として家畜の動物たちを撮り続けているタキミアカリ氏が撮影したもの。スーパーに陳列されているパッケージングされた食肉とともに家畜の写真が展示されており、「ひとが食べるために育てるいのち。つまり、わたしたちが生きるために生まれてくるいのち」というメッセージが込められています。

(広告の後にも続きます)

一生分のたまご

日本人ひとりが一生で食べる卵の数は約28,000個。その量は世界トップクラスで、年間300個以上の卵を消費し続けています。その卵の量をシャンデリア風のオブジェにしたのがこちら。下には約28,000個分を使用したと見立ててつくられた巨大な目玉焼きが展示されています。

いのちのはかり

食べ物の重さをはかるための「はかり」ではありません。いのちの重さを感じるための「はかり」です。このはかりに我々が普段食べている食品をのせると、その背景にある自然と人の営みの物語がアニメーションによって表示されます。ぜひ手に取ってはかりにのせてみてください。

(広告の後にも続きます)

いのちのショーケース

世界の人々がいただく主な食べものと年間消費量(いのちの数/年)を表示。他の雑食性動物と比べても人間が食べる食材の数は圧倒的に多く、数万種あるとも言われています。ここに並んでいるのは、ほんの一部。私たちはこれだけの種類と数の「いのち」に支えられているということを思い知らされます。

世界の食卓

ここに展示されているのは、アメリカ人ジャーナリスト夫妻のピーター・メンツェル氏とフェイス・ダルージオ氏によるプロジェクト「地球家族シリーズ」にて撮影された、世界の国々の家族と食卓のポートレート。わたしたちは世界の人々が何を食べているのか、実はあまり知りません。食を知ることが、その人を知る手がかりとなるかもしれません。

いのちのカート

ねぶたでつくられたこのカートには、日本人が食べる約10年分の食材が入ります。その大きさを体感できる展示です。また、その量は国や地域によって異なります。主な地域の食材の量も表示されているのでそちらも確認してみてください。

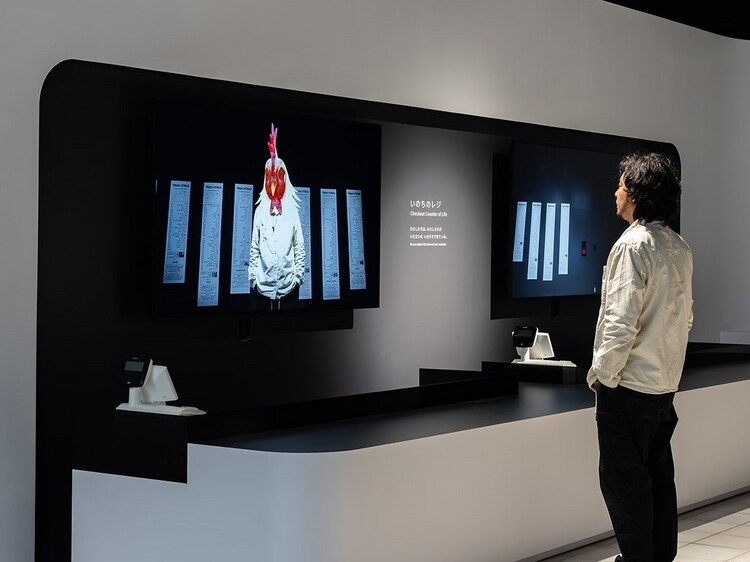

いのちのレジ

モニターに自分の顔を映すと、ランダムに野菜や動物、魚介などが映し出されます。これは「わたしたちは、わたしたちがいただいた、いのちでできている」ということを表現しています。

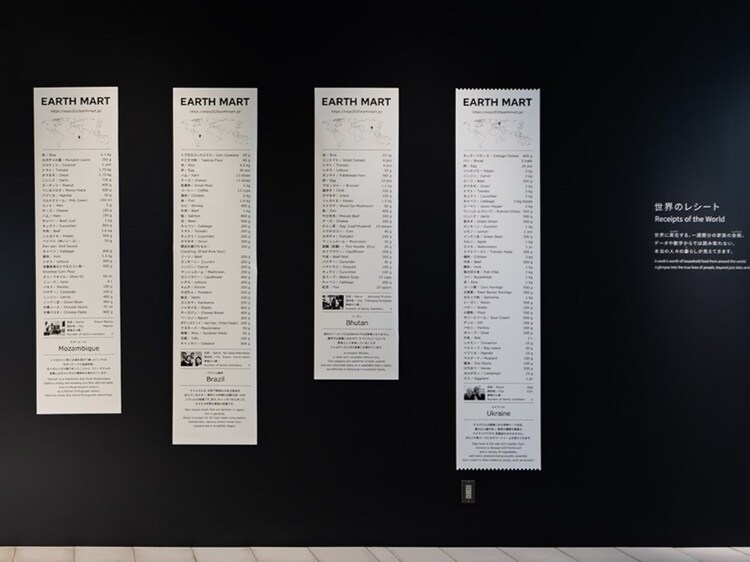

世界のレシート

世界に実在する、一週間分の家族の食糧をレシート風に表現。データや数字からでは読み取れない、本当の人々の暮らしが見えてきます。

新しい食べ方のヒントに出合う

「未来のフロア」

未来のフロアでは、日本が育んできた伝統、文化、テクノロジー、さまざまな視点から未来に残したい「食べ方」を散りばめながら、食べることの喜びと、私たちが次の時代に“いのち”をつむいでゆくヒントを探す旅に誘います。

未来を見つめる鮨屋

江戸前の鮨文化を代表する【すきやばし次郎】創業者の小野次郎氏。普段は天然の魚しか扱わない次郎氏ですが、「伝統技術と最新技術の融合を象徴するコンセプト展示」として、特別に養殖魚をネタとして握ります。鮨職人×フードテクノロジーという伝統と革新が融合することで、食の未来が見えてきます。

進化する冷凍食

さまざまな食材を凍結粉砕することでつくられた、長期保存することのできるパウダーを展示。そのパウダーをベースに、お米の形に再形成したり、料理に転用したりすることで、新しい価値をもつ未来の食品の可能性を提示しています。

味を記憶し、再現できるキッチン

世界中で調理過程のデータが共有される未来――、このシステムが広がることで、これまで口頭で伝えていくしかなかったレシピを、調理データとして時代を超えて継承することができ、世界中の料理文化や知恵が共有される未来を目指します。

みんなが幸せになる未来のお菓子

日本をはじめ、いくつかの国々に暮らす9~11歳の子どもたちから「みんなが幸せになるお菓子」をテーマにアイデアを募集。400以上集まった中から選定された約34作品が、プロのCGデザイナーによって再現されています。

EARTH FOODS

日本ならではの25食品を選定し、その価値や知恵を世界と共有することで、地球の食の未来を輝かせるプロジェクト。日本で昔から受け継がれてきた「海藻分化」や「発酵文化」をはじめ、「米粉」「梅干し」「あんこ」など、日本では当たり前のものでも、世界では未来的に感じられるもの、食の未来をより良くするために世界に共有したい“日本発の食の知恵”をユニークな形で展示。また、「EARTH FOODS」を用いて、5人の料理人が既存のジャンルやスタイルを飛び越えて考えた料理も展示されています。

≫参加料理人

リオネル・ベガ氏(【ESqUISSE】エグゼクティブシェフ)

サンティアゴ・フェルナンデス氏(【MAZ】ヘッドシェフ)

石坂秀威氏(【SEA VEGETABLE】料理開発担当/シェフ)

加藤峰子氏(【FARO】シェフパティシエ)

桑木野恵子氏(【里山十帖】料理長)

UMEBOSHI 〜BANPAKU-ZUKE〜2025→2050

ここでつくる梅干し「万博漬け」。ただし樽を開けるのは2050年。いわば「食のタイムカプセル」です。2025年の思い出を、あなたは誰と共有しますか?

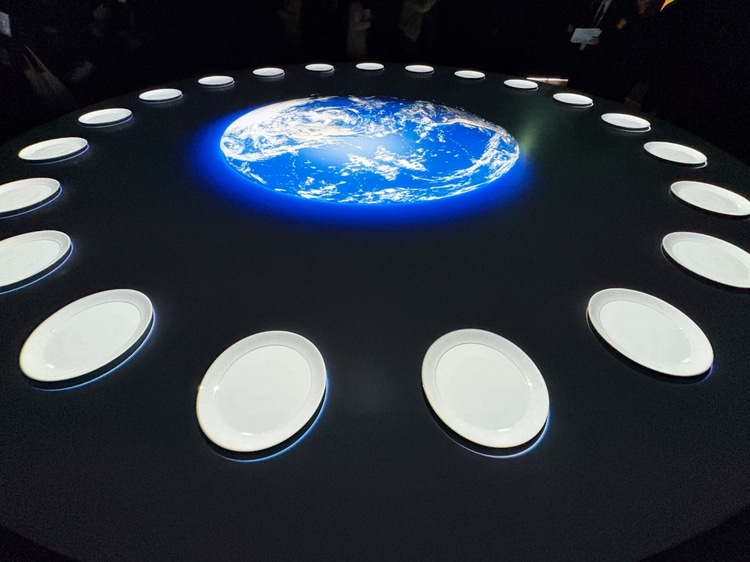

エピローグ

パビリオンの最後では、来場者同士が巨大な食卓のようなテーブルを囲みます。そこに映し出されるのは、地球の食資源を皆で分け合いながら、食事を囲み、分け合うことの喜び。そして「EARTH MART」の最後のメッセージを来場者に伝えます。

テーマ事業プロデューサー、

小山薫堂氏が伝えたいこと

1964年熊本県生まれ。放送作家、脚本家。『料理の鉄人』『カノッサの屈辱』など斬新なテレビ番組を数多く企画。2008年、初の映画脚本『おくりびと』で第32回日本アカデミー賞最優秀脚本賞などを獲得。テレビ、ラジオ、映画、エッセイ連載、作詞など幅広く活動する他、多くの政府・地域・企業のアドバイザーなども務める。

“命をつむぐ”というテーマの担当になり、真っ先に頭に浮かんだのが「食をテーマに命を考える」ということでした。未来のために、食を通していま何をすべきかーー。

最初にひらめいたのが「いただきます」という日本の言葉を、日本人は改めて深く理解し、世界の人にもその言葉の意味や価値をわかっていただくということでした。

ひとりの人間のいのちはおよそ80数年。そのひとつのいのちを守るために、人はどれだけの“いのち”をいただいているのか。その重みや責任を感じたときに、自分の生き方も変わり、日常の食への感謝も深まると感じます。

その根本として、人を傷つけたり、さまざまな争いが行われているこの時代に、自分が存在していることに感謝し、他人を慮る、他人を深く理解しようとする。「食」がそのきっかけになればいいなと思っています。

今回の「EARTH MART」プロジェクトに関わったみなさん

この「EARTH MART」に携わり、「いただきます」を誰よりも魂を込めて言うようになったという小山氏。すべての“いのち”に感謝し、食の未来をつむいでいく。そんなパビリオン「EARTH MART」にぜひ足を運んでみてください。

「2025大阪・関西万博」概要

期間_2025年4月13日(日)~ 10月13日(月)の184日間

開催場所_大阪「夢洲(ゆめしま)」

開場時間_9:00~22:00まで ※パビリオンの開場は9:00~21:00までを予定

アクセス_大阪メトロ中央線「夢洲駅」/大阪市内など10拠点からのバス利用(駅シャトルバス)も予定

《チケットの種類》

一日券:会期中いつでも1回入場可能

平日券:平日の午前11時以降に1回入場可能

夜間券:17時以降に1回入場可能

通期パス:開幕日から2025年10月3日まで、毎日11時以降に入場可能

夏パス:2025年7月19日から8月31日まで、毎日11時以降に入場可能

※チケットの金額・購入方法等は、「2025大阪・関西万博」公式サイトをご確認ください