クマやイノシシ、シカなどが人里に出没したという報道が増えている。今月2日に岩手・盛岡の中心部にクマが出没、5日には静岡・沼津の繁華街の焼肉店に鹿が突入し、それぞれ捕獲された。

長野・飯山市では9日、人里に出没したクマが人を襲い、3人がけが。いまだ捕獲されておらず、周辺の小中学校は臨時休校を予定している。

とどまることのない野生鳥獣の生活圏出没に、政府もその対策に本腰を入れ始めている。2月末には、一定の条件付きながら、自治体判断により市街地での銃猟を可能にする鳥獣保護管理法の改正案が閣議決定された。

野生鳥獣の生活圏出没はなぜ増大した?

後手に回っていた国の対応も、ようやくエンジンがかかりつつあるようだ。逆にいえば、それほど野生鳥獣による人的被害が急激に増えたということでもある 。だが、その対策として、「ハンターを増やすだけでは対策にならない」と指摘するのは、岐阜大学応用生物科学部教授の鈴木正嗣(まさつぐ)氏だ

「野生鳥獣が人の生活圏に出没すると、その原因を<都市開発>や<ハンターの減少>、<森林面積の減少>などとする報道や言説を目にすることがありますが、これらはミスリードを招きかねません。一面では正しい部分もありますが、そこには多くの誤解や思い込みがあるように思います」

どういうことなのか。同氏は、<人口縮小社会の中で、野生鳥獣たちとどう向き合っていくか>をテーマに長年研究を続けている。そうした活動の中で蓄積した知見などを踏まえ、次のように野生鳥獣による被害増加の背景を説明する。

「イノシシやシカなどによる被害が増えた理由として、しばしば挙げられるのが森林破壊です。しかし、実際には、国内の森林面積はほぼ横ばいとされています。人工林と天然林の比率も過去40年あまり大きく変化はしていないんです。

むしろ、人口縮小による耕作放棄地の増加や山林の管理放棄などの問題に注目する必要があります。これにより、クマ類をはじめ、シカやイノシシなどの生息環境が好転し、生息数が増え、人との距離も物理的に縮まっているのです」

野生鳥獣が頻出するようになった原因の多くは人口や人間活動の縮小に起因する。シンプルだが本質をついた考察。そのロジックは次の通りだ。

(1)人口が減少し、林業や農業など農山村の産業や生活スタイルが激変

(2)高齢化や耕作放棄などにより、人の立ち入りが途絶え、管理が行き届かない場所が、人の生活圏近くでも拡大

(3)人里近くで、収穫されることのない栗や柿の木が放置果樹として多く残存

(4)人の生活圏と野生鳥獣の行動圏とが接近もしくは重複

人の生活圏が縮小し、野生鳥獣との距離が縮まっている

野生動物の出没が人里に頻発しているのではなく、そもそも人と野生鳥獣の距離が近くなっている。つまり、人間の領域と野生鳥獣の領域とが大きく重なり始めているのだ。

共存のためにどのように問題と向き合うべきか

この半世紀を振り返れば、現状は当然の帰結ともいえる。同時期に、日本の産業構造は大きく変化し、農林業従事者は急速に減少・高齢化した。経済発展が最優先される中、農山村の活力が相対的に低下してきたわけだ。

その間、人口は減少フェーズに突入。反対に一部の野生鳥獣は保護政策や生息環境の好転などによって個体数を増やし、気がつけば両者間の関係性に大きな変異が生じてしまった…。

「人間社会の構造」と「野生動物が生息する環境」。両者の変化の組み合わせこそが野生動物の人里出没の真因。そうだとすれば、もはや場当たり的な対策では成果が得られないのは自明だろう。これからどのように野生動物と向き合っていけばいいのか。鈴木氏が補足する。

「日本の人口や産業構造をかつての姿に戻すことが対策のひとつになり得ます。しかし、現状を踏まえれば、それは必ずしも現実的ではありません。今後、農山村の人口が減り続ければ、人による管理が行き届かないエリアがさらに増加し、そこはクマやイノシシ、シカなどにとっては好適な生息環境となります。

今後、こうしたエリアが全国で同時多発的に出現する可能性もあります。それは最悪、出没を制御することが不可能な事態に近づくということを意味します」

ハンターを増やすだけでは対策にならない理由

そこで浮上するのが、ハンター増員による捕獲増強という対策だ。だが、この発想にも鈴木氏はクギを刺す。

「野生鳥獣が増加した原因として、しばしば<ハンター減少>が挙げられます。これにも思い込みや誤解があります。

近年のハンター減少は確かです。しかし、ハンター数のピークは1970年代で、それ以前はもっと少なかったことが見過ごされています。

また、1970年代以降に狩猟をやめたハンターの多くは鳥類をターゲットにしていたことも確認されています。したがって、シカやイノシシなどの獣類の増加原因としてハンター減少を結びつけるのは、やや短絡的ともいえます。

もちろん、ハンターのみなさんが有害鳥獣捕獲や個体数管理に貢献していることは紛れもない事実です。しかし、趣味としての狩猟で培われてきた手法や流儀だけでは、効率的かつ安全な獣害対策に対応しきれません。

そもそも国の狩猟免許制度自体が、有害鳥獣捕獲や個体数管理などの公的な目的を有する捕獲への従事を十分に想定できていないのです」

捕獲のプロの育成が必要

そのうえで鈴木氏が提言するのが、いわゆる「ハンター」とは一線を画す、公的な目的を有する捕獲を効率的に行う専門家、いわば「捕獲のプロ」の育成とその仕組みや土台づくりだ。

「ハンターは主に趣味で狩猟を行っており、自動車の運転免許にたとえれば第一種免許所持者。これに加え、第二種免許のような資格として、公共的な捕獲を担うのプロフェッショナルの育成と確保も求められています。

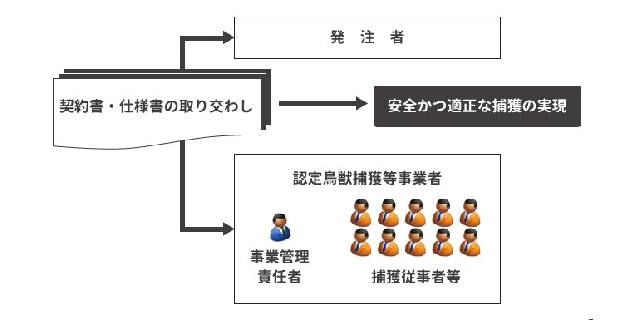

いわば、公的な目的を有する捕獲を科学的・計画的に設計し、実施し得る専門家の育成と確保です。現状でも『認定鳥獣捕獲等事業者』という制度がありますが、運転免許のような試験は導入されておらず、質保証の制度ではなく、手続き論にとどまるとの指摘もあります」

鳥獣保護管理法に基づき新たに導入された「認定鳥獣捕獲等事業者制度」(環境省HPより)

趣味や個人的動機により獲物を撃つハンターだけでなく、地域住民や建造物等へのリスクを最小限に抑えるなどしつつ、的確な方法で仕留める捕獲のプロを増やす。改正法の実効性を高める意味でも、こうした人材の育成が抜本対策のパーツとして不可欠。これが、上述の「ハンターを増やすだけでは対策にならない」の真意だ。

抜本対策推進にはアカデミックな体制構築も不可欠

求められるのは本質的で持続可能な対策。それはまさに人口縮小時代において、人と野生鳥獣が共存し得る社会の構築ということになる。

その推進には、国家レベルでのアクションが求められる。施策を打つにも担当者レベルでの的確な判断が難しければ、結果的に対策が後手に回るからだ。

現状では、野生鳥獣の管理に関する分野の教育体制は整っておらず、それゆえ関係省庁や地方自治体において同分野に精通する人材は圧倒的に不足している。

この問題については、日本の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計画である「生物多様性国家戦略2023-2030」(2023年3月31日閣議決定)も言及しており、都道府県あたりの専門職員数の増員に係る数値目標を提示している。

徐々にだが、この課題については解消へ向かいつつあるという。環境省や農林水産省により野生鳥獣の管理に特化したカリキュラムが策定され、東京農工大学、岐阜大学、酪農学園大学、山形大学など複数の大学が関わる連携教育体制を構築。ようやく専門人材育成のための教育体制の整備が始まった。

2022年度に行われたカリキュラム試行の際の受講生291人へのアンケート調査では、「『野生動物に関する職に就きたい』を含む24%が『進路を考えて受講した』と回答。こうした明るい材料も含め、今後、野生鳥獣の管理について、深く考察し政策に生かすことができる人材の配置が進めば、着実に問題解決へとつながっていくと考えています」(鈴木氏)

世界でも最速レベルで人口縮小が進む日本。一方で森林の内側では野生鳥獣が増殖し続け、やがて人間の生活圏が侵食される――なんの手も打たなければ、そんな信じがたい世界が現実になり得る。それほどまでに、抜本対策を打つべき猶予期間は限られた状況にある。