流産、死産(※2)、人工妊娠中絶などで、妊娠中や出産直後に赤ちゃんを亡くす経験をする人は、決して少なくありません。流産は妊娠の15〜20パーセントに起こるとされ、流産や死産を2回以上繰り返す状態を「不育症」と呼びます。

近年、妊娠年齢の高齢化に伴い、流死産や、それを繰り返す「不育症」の割合は増加しており、毎年妊娠する人のうち、数万人に「不育症」の可能性があるとされています。しかし、その悲しみや苦しさは、亡くなった赤ちゃんの存在を知る人が少ないこともあり、周囲から認められにくく、当事者は孤立しがちだといいます。

こうした当事者に向けて支援を行っているのが、岡山大学病院内にある「不妊・不育とこころの相談室」です。相談支援やカウンセリング、当事者同士の支え合いの場の提供など、包括的な支援を提供しています。

今回は、同相談室でセンター長を務める岡山大学教授の中塚幹也(なかつか・みきや)さんに、流死産を経験した方の実態、支援の現状や課題ついてお話を伺いました。

- ※ 1.「周産期喪失」とは、妊娠22週から、出生後7日未満までの期間を「周産期」といい、「周産期喪失」は、妊娠中や出産直後に赤ちゃんを亡くす喪失感や悲嘆の感情のことをいう

- ※ 2.妊娠21週までに妊娠が終わることを「流産」といい、妊娠22週以降に胎児が死亡することを「死産」という

社会に認められにくい悲嘆、周産期喪失の実態とその特徴

――まず、「周産期喪失」とはどのようなものか、教えてください。

中塚さん(以下、敬称略):英語の「ペリネイタル・ロス(Perinatal loss=周産期の喪失)」を日本語に当てた言葉で、死産、新生児の死亡など、妊娠中や出産から間もない時期に子どもを亡くすことであり、喪失感、悲嘆の感情を伴います。

亡くなった赤ちゃんを出産する死産の悲しみや負担が大きいことは想像しやすいかもしれませんが、妊娠初期の流産だから体への負担や悲しみが少ないわけでは決してなく、どの時期であっても当事者の方の喪失感や悲嘆に違いはありません。ただ、母親の体験については、妊娠週数の違いが関係してきます。

――妊娠週数によって、当事者の体験はどのように変わるのでしょうか。

中塚:例えば、妊娠初期の流産であれば、日本では麻酔をかけて子宮内を吸引するような手術が一般的です。つまり、眠っている間に赤ちゃんがいなくなってしまうことになります。

存在していた命が確かな実感を得る前に失われてしまう悲しみは「曖昧な喪失」と呼ばれ、似た例として挙げられるのが戦死です。死亡通知は届いたけれど遺体が見つからず、会って別れることができないので、なかなか心の整理ができない。それと同じようなことが起きやすいのです。

また、妊娠週数が進んだ状態では、通常の分娩と同じで、陣痛に耐えながら出産をし、赤ちゃんとのお別れを経験することになります。産声を上げない赤ちゃんと対面する直接的な喪失感と向き合うことになりますし、妊婦の身体的負担も大きくなります。

以前は、母親が悲しむだろうと、赤ちゃんとの対面を家族がさせないことも多くありました。このような場合は「曖昧な喪失」になってしまいます。

――周産期喪失は「社会に認められにくい悲嘆」と呼ばれますが、なぜそう呼ばれるのでしょうか。

中塚:亡くなった赤ちゃんの存在を知る人が限られていることが大きな要因です。妊娠を公表する前に流死産してしまった場合、その悲しみを分かち合える人がほとんどいません。

さらに、母親と周囲の人との実感の違いという問題もあります。生まれた子どもが亡くなったのであれば、家族や友人も悲しみますが、流死産の場合は夫や親ですら「赤ちゃんがいた」という実感が薄く、母親の悲嘆が軽視されがちなのです。

「人生で最も悲しかった体験」。当事者が抱える多重の困難

――流死産を経験したご本人でないと分からない困難がそこにはあるということですね。

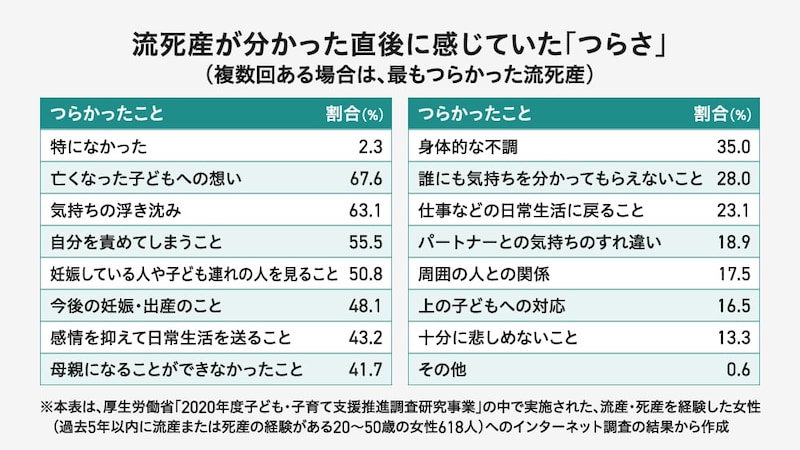

中塚:私たちの調査では、流死産を経験した方の多くが「人生で最も悲しかった体験」と回答しており、配偶者や親との死別に匹敵するくらい非常に深刻な心理的打撃だということが分かりました。

また、流産の手術には合併症(※)のリスクもあり、出血が止まらなかったり子宮が損傷したりする可能性や、麻酔による事故のリスクも完全にゼロではありません。

――周産期喪失の経験は夫婦関係にも影響を及ぼすのでしょうか。

中塚:流死産に伴う悲嘆からの回復におけるキーパーソンとなるのは夫で、その次が実母という結果でした。親しい人と喪失についての話ができると、うつや不安の状態が良くなる傾向があるんです。

ただ、ご本人と夫では流死産の受け止め方が違うこともありますし、夫が妻のためにと思うあまり、「悲しませないように」と亡くなった赤ちゃんに関する話をしないケースも多い。

また、忘れてはいけないのが夫も当事者の一人であるということ。自分も悲しいけれど、「まずは妻を助けないと」と、頑張り過ぎてしまう人もいます。女性よりも男性の方が周囲の人に悩みごとを打ち明けづらい傾向にあるので抱え込んでしまいやすく、そうして夫婦の心がすれ違ってしまうとますます苦しくなりますね。

――夫婦間以外の人間関係ではどういった課題があるのでしょうか。

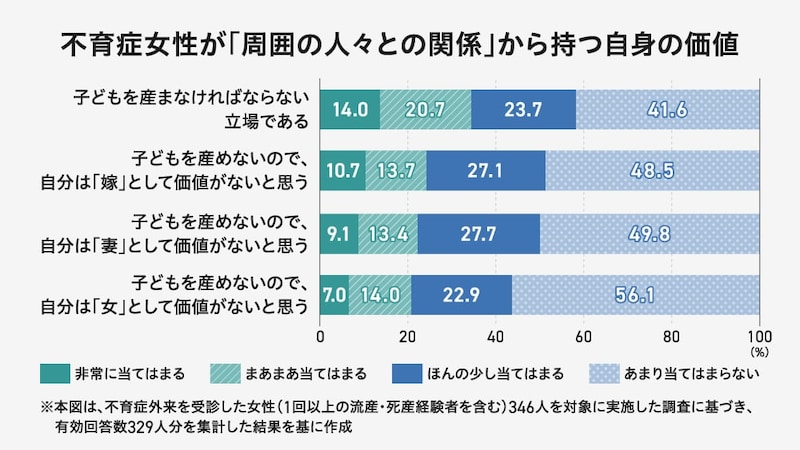

中塚:流死産の後には、周囲が良かれと思って「なかったことだと思って、早く忘れなさい」「次の妊娠に気持ちを切り替えよう」などと励ますケースはよくあります。次の妊娠がうまくいくかどうかの確信もないまま、実家や義理の家族から「次も頑張れ」と期待やプレッシャーをかけられても、女性の不安は消えず、さらに追い詰められてしまうこともあるんです。

そうした無理解が当事者の方の傷を深めてしまい、心のバランスを崩してしまったり、妻の方から「私といると夫が子どもを持つことができない」と離婚を切り出したりするケースも起こっています。このように、流死産の経験が日常生活に支障をきたすことは決してまれではありません。

不育症の場合も、適切な検査や治療ができれば7〜8割の方が無事にお子さんを持つことができることも、皆さんに知ってもらいたいですね。

- ※ 「合併症」とは、ある病気が原因となって起こる別の病気、あるいは、手術や検査などが元になって起こることがある病気のこと