教科書通りにならない回復。悲しみに寄り添う社会づくり

――長年の支援を通じて、当事者の回復についてどのようなことが分かってきましたか。

中塚:私たちの研究では、相談相手の数と精神的な回復の早さには相関関係があることが分かっています。誰にも話せない方はうつ状態が長引く傾向がありますが、心の中を話せる相手が多いほど症状が改善しやすいのです。

流産や死産をした母親が最も話したいと思っているのは、「亡くなった赤ちゃんのこと」であることも多いのです。しかし周囲はそういう話題を避けてしまう。その結果、母親の方は一番大切なことを語れない状況に追い込まれてしまいます。

「個別カウンセリング」では、そうした心の回復を支える役割を担います。そして、「ママとたまごの会」では、同じ経験をした方々とつながり、今度は支援する側、される側双方としての輪が広がる。そうやって一歩ずつ、悲しみが和らいでいくようです。

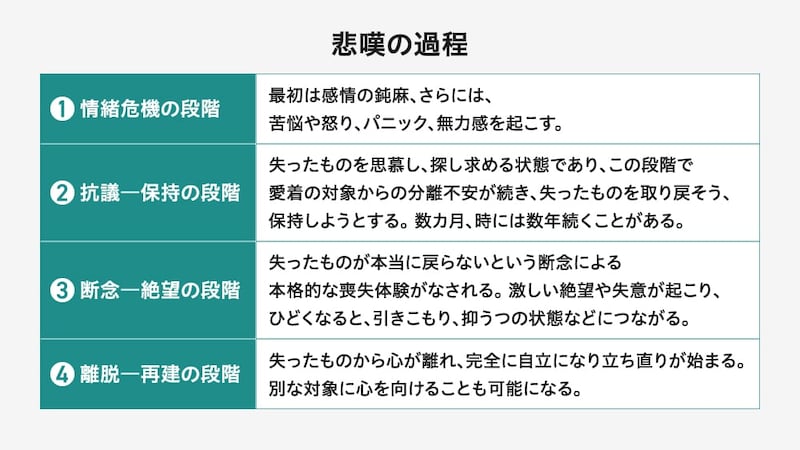

ただ、回復というものは、そんな教科書通りに進むものでもないんです。海外では、悲嘆に向き合う段階的回復モデルに従って、順序立てて回復が進むという考え方が提唱されています。しかし、日本ではそれとは異なる独特のパターンもある、というのが私の考えです。

――日本での回復パターンはどういう点が独特なのですか。

中塚:亡くなった子のことを忘れて前に進むのではなく、その存在を心の中にとどめながら、新しい日常を築く方も多いのが特徴です。これは「生まれ変わり」や「魂」といった観念を持つ文化的な背景が影響しており、決して病的なことではありません。その人なりの喪失への意味付けや、死への向き合い方の表れだと考えています。

一方で、次に生まれた子どもを「前の子の生まれ変わり」と捉えてしまって、子どもにある種の期待や先入観を背負わせて育ててしまう、というケースも存在します。支援する側も、日本独特の回復パターンを理解した上で、適切なケアを提供することが重要だと感じています。

――今後、社会全体として取り組むべき課題はどこにあるでしょうか。

中塚:近年、厚生労働省は不妊治療への支援を強化しており、体外受精でも保険適用になりました。しかし、不育症の検査や治療は自費のものも多く、経済的助成制度をはじめとする自治体間での支援格差も見られます。不育症への理解促進も含めて、全国で統一された支援体制を整備していく必要があります。

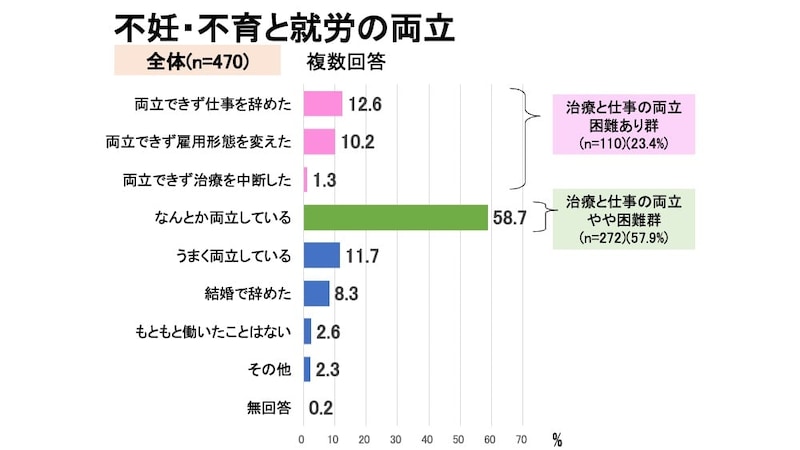

また、企業レベルでの制度整備も重要な課題です。不育症の方は頻繁な受診が必要になりますし、流産を繰り返すことで何度も休暇を取らざるを得ない場合もあります。現状ではこうした状況が離職につながったり、昇進や業務上の評価などに影響を与えたりしてしまうケースが見られます。制度的な配慮によって改善可能な問題であるはずです。

当事者が適切な情報に接し、適切なケアを受けられる体制を全国で整備していくことが、流産や死産で苦しむ方々の孤立を防ぐために不可欠ではないでしょうか。

流産や死産を経験した方を支えるために、私たち一人一人ができること

流産や死産を経験した方を支えるために、私たち一人一人ができることについて、中塚さんに3つのアドバイスをいただきました。