最近、リバイバル上映がスマッシュヒットとなっている2006年公開の映画『落下の王国』。その劇場パンフレットが話題になっていたことをSNSで目にした人も多いだろう。

再上映をきっかけに劇場のショップに並んだそれは、「冊子」という言葉だけでは足りない存在感を放っていた。SNSでは「飾れる」「ずっと手元に置いておきたい」という声が広がり、それをきっかけに映画館へ足を運んだ人もいるという。

通常の映画パンフレットよりずっと大きいサイズで、パンフレットというより写真集さながらのクオリティだ。ページをめくると、写真の粒子や色彩の密度が静かに立ち上がるとともに、作品の世界観がぐっと広がる。スクリーンの光はすでに消えているのに、世界はまだ続いているように感じる。

いま、映画は「観て終わるもの」ではなくなった。鑑賞した作品のポスターを写真に撮って共有し、パンフレットを部屋に置き、コラボアパレルを身にまとう。スクリーンの外側で映画と生活が混ざり合い始めている。その変化の只中で、今回の『落下の王国』をはじめ、数々の作品の“顔”をつくってきたデザイナーが石井勇一さんだ。

映画ビジュアルは、何から生まれるのか

制作のプロセスについて聞くと、石井さんは少し考えてから、穏やかな口調で語り始めた。

「まずお話いただいて、試写に行って、そこで仕事をお引き受けできるかどうかイメージします。規模や好みの問題ではなく、宣伝としての“正しさ”だけではなく、その作品の感情を、自分が背負えるかどうか、ですかね」

そこに一線が引かれている。

「基本的には、映画宣伝にまつわるビジュアル一式をすべて担当することが多いですかね。邦題のロゴだけ先にっていう依頼もありますが、邦題ロゴ、宣伝用ポスター、前売りチケットのデザイン、プレスブックなど多岐に渡ります。洋画に関しては、だいたい早くて三週、長くて一ヶ月くらいで開発していく流れでしょうか」

かつては劇場に貼られるポスターが中心だったが、いまビジュアルが存在する場所は無数にある。劇場前の掲示板、書店の棚、イベント会場の大きな幕、SNSのタイムライン、そしてスマホの小さなサムネイル。どの場面でも「その作品らしく」立ち上がる必要がある。

「動画の映像の一部分を切り取ってビジュアルにすることもあります。本国のオリジナルのビジュアルをそのまま使うこともあるし、日本で“ハマる”なら、よいものはよいとちゃんとリスペクトしたいんです」

そこにあるのは“日本向けだから変える/変えない”という単純な構図ではない。

映画の世界観を損なわずに、観客の最初の一歩を導けるか。宣伝プロデューサーと相談しながらの仕事だが、判断はいつも、その一点に帰っていくのだという。

具体的な作品から見えてくるもの

石井さんの手がけた映画ビジュアルのアーカイブは圧巻だ。昨年のアカデミー賞最優秀作品賞受賞作『ANORA』を始め、『ムーンライト』『君の名前で僕を呼んで』『わたしは最悪。』『mid90s』など、映画ファンならずとも一度は目にしたことのあるビジュアルが並ぶ。その中でも、印象に残った仕事として挙げてくれたのが、『ムーンライト』だった。

「これはね、写真と色合いがすごく綺麗だった。ポートレートの肖像を大事にして、チラシ展開も三種類にしましょうって提案しました」

写真の持つ力を信じる——それは、彼のデザインの核でもある。

人物の表情や肌のトーン、光の入り方。そこに宿っている感情を、言葉で説明し過ぎない。見る人が“自分の言葉で”受け取れる余地を残すことを、大切にしている。

石井さんに舞い込む依頼には、『ムーンライト』のように、ジェンダーやLGBTQを取り扱う社会派の作品も多い。

社会性の高い作品について尋ねると、石井さんは言葉を選びながら、はっきりと言った。

「社会派だからといって“強く見せればいい”とはまったく思っていないんです。メッセージは映画の中にすでにある。こちらが声を張り上げなくてもいい。作り手が時間をかけて紡いだものに、あとから何かを足すのではなくて。どうやったらちゃんと届くか、邪魔せずに考えるのが僕の仕事だと思っています」

映画の代弁者ではなく、観客の前にそっと差し出す媒介者。その立ち位置が、石井さんのクリエイティブを支えている。

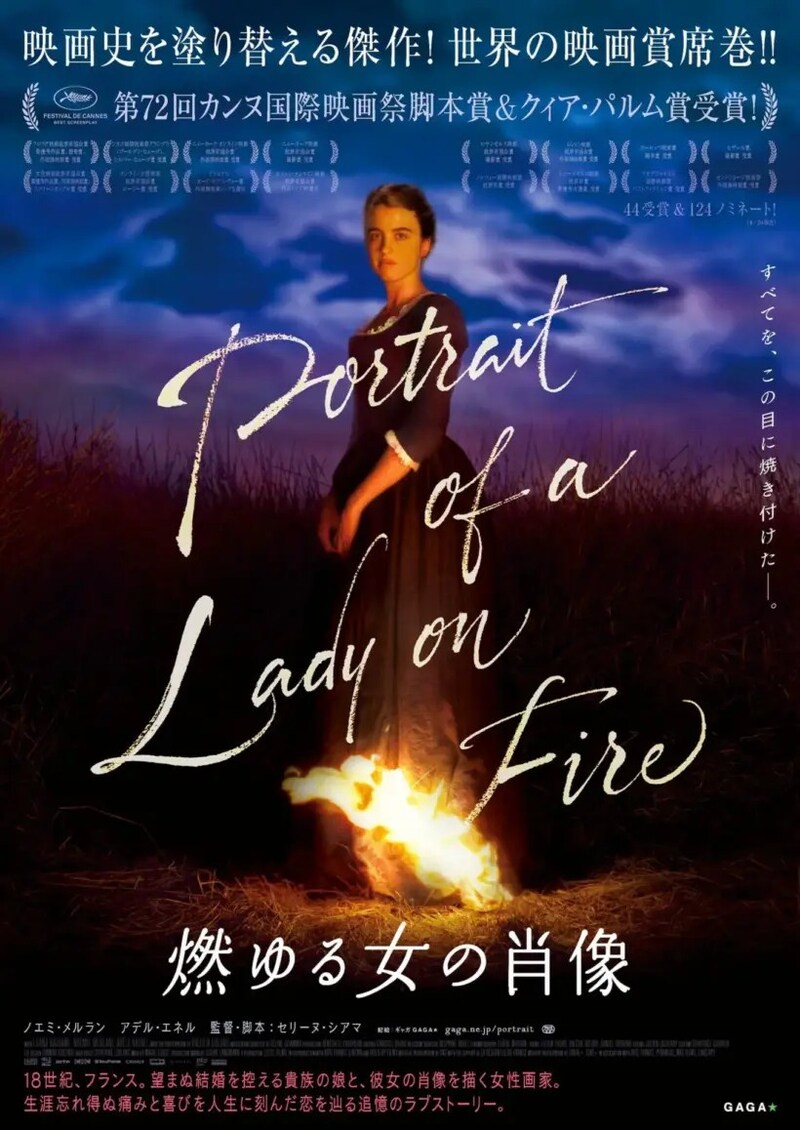

『燃ゆる女の肖像』という作品の制作も強く印象に残っている。

「本国は真っ黒いバックで焚き火だけが上がってるビジュアル。でも日本向けには、もう少し世界観が見えるように“夕日”という時間帯をつけたんです」

黒一色の闇に炎だけが浮かぶポスターは、たしかに力強い。そこに“夕景”を与えることで、物語の温度や主人公の視点が見えてくると、本国に提案した。

「ただそうなると、逆光なので髪の毛のディテールとか、現実にはない表現も出てくるんですよ。それは主人公の髪の毛などの細かいところを別素材から持ってきて合成して、生み出していきましたね」

その言葉の裏には、画像処理やレタッチ、色校正など、地道で緻密な作業が折り重なっている。完成したポスターの前に立つだけでは見えない膨大な工程も、すべては“映画の体温を外に出す”ための仕事だ。

ロゴについても、こんな裏話を笑いながら教えてくれた。

「最初は自分で手書きしたんですけど、『筆が走っていない』って本国から指摘されて。やはり自分は日本人で、普段から英語を書いているわけじゃないですからね、確かに、とは思いました(笑)。結局カリグラファーに発注したらすんなりOKは出たのですが」

合理性と感性のあいだを行き来しながら、映画の“顔”はつくられるのだ。