パンフレットは、映画の“続き”を手渡すもの

観客に映画を見てもらうための仕掛けと、明確に立ち位置が変わるのが「劇場パンフレット」だ。

「見たあとに買うものなんで、チラシやポスターとは全然違う切り口で考えなきゃいけない。実体験を扉として、『こういう世界だったね』って見えるものにしたい」

映画を観終わった直後の身体には、まだ熱が残っている。パンフレットは、その熱をすぐに閉じ込める容れ物のような存在だ。

『落下の王国』の大判パンフレットは、映画の中のシーンを大切にした。

「改めて作品を観てみると、もう本当に1シーン1シーンが本当に美しいんですよね。構図がアートというか、もうバチバチに決め込んでいて。それが作品の魅力といっていい。なので、それは小さなパンフレットで収まる写真じゃないんですよ。大きく見せたいよねっていうのは、最初から打ち合わせで話してました。なんなら全部ポスターサイズで飾れるような仕様にしちゃいましょうってことで、こういう提案にさせていただきました」

「このサイズだからこそできる余白の取り方もできたんですよね。ランドスケープ感を意識して、文字組みも風景のようにした。家に帰ってすぐ飾るのか、読んでから飾るのか悩む、って言ってもらえたのは嬉しかったですね」

本作で衣装デザイナーを務めた石岡瑛子さんへのリスペクトも込めた。

「個人的にも、グラフィックデザイナーとしても、後ろからこう常に何か見られてるような感じがありました。石岡さんに恥じないデザインをしなきゃなっていうのは、すごく実は考えてやっていましたので、多くの人に喜んでもらえてよかったです」

“読むもの”でありながら、“飾るもの”でもあるこのパンフレットは、映画の楽しみ方が広がるいま、その多重性を象徴するといえるだろう。

そして、最近石井さんが手がけたビジュアルで特筆すべきは、Netflix作品の『10DANCE』だ。配信で観る作品にさえ、パンフレットなどのプロダクトが生まれている。

「『10DANCE』はビジュアル制作全般ではなく、パンフレットの制作だけやらせてもらったんですが、この作品はNetflixでの配信のみで、劇場公開はないんです。なのに作ったんですよね。配信の映像作品も、家で見るだけで終わっちゃうものじゃない、っていう提案なんだと思います。配信の作品も、『鑑賞体験』として記憶に残るように」

触れる、置く、眺める——アナログの回路が加わることで、記憶は長く残る。石井さんの言葉からは、そんな実感がにじんでいた。

石井勇一という人——歩いてきた道のり

石井さんのデザインという仕事との出会いは、映画の外側から始まっている。

広告代理店でキャリアをスタートし、グラフィックや広告制作の現場で経験を積んだ。その後、映画ビジュアルの仕事に携わるようになり、やがて独立。ポスター、チラシ、パンフレット、ロゴという形の違う“顔”を手がけながら、第一線で映画と向き合い続けてきた。

華やかな肩書きを並べて語ることはしないが、それでも振り返れば、日本の映画ビジュアルの変化とともに歩んできたデザイナーの一人だといっていい。

華やかな肩書きを並べて語ることはしないが、それでも振り返れば、日本の映画ビジュアルの変化とともに歩んできたデザイナーの一人だといっていい。

原点となった一本を尋ねると、少し照れくさそうに、しかし迷わずタイトルを挙げた。

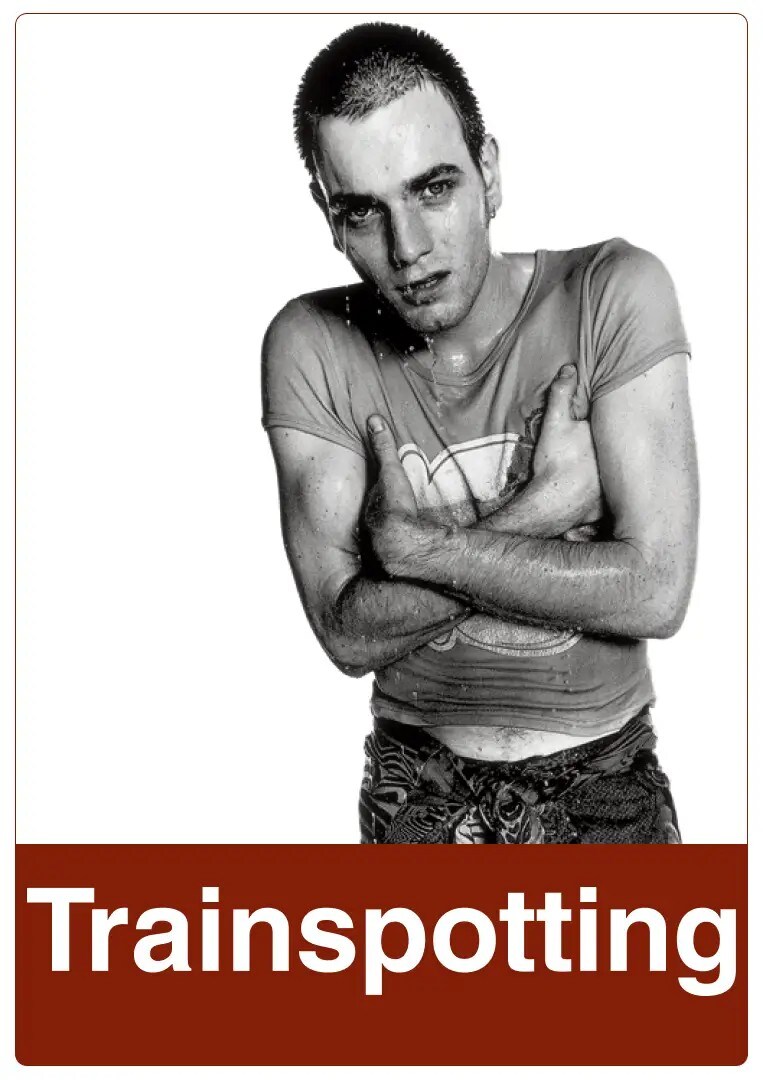

「カルチャーとして“こういう世界”をぶつけられたのは『トレインスポッティング』。ポスターを天井に飾って、Tシャツも買いに行って……夢を見させてくれた作品です」

観るだけでは終わらない。所有し、飾り、身につけ、生活に持ち込む。その体験が、いまの仕事にそのままつながっている。