◆これまでのあらすじ

会社の先輩・向井に長年想いを寄せ続けている双葉。その向井と授かり婚をした早紀。別れた元彼・豪のことが忘れられない市子。

そして、豪に想いを寄せるお嬢様・栞…。

豪への恋心を自覚した栞は、深夜に大人数で過ごした鮨屋で、大勢の前で豪に「デートしたい」と告白したが…?

▶前回:「最近、妻とうまくいってないんだ」憧れの彼に意味深な告白をされた女は…

Vol.12 <栞:麻布十番の焼き鳥>

Vol.12 <栞:麻布十番の焼き鳥>

「え、ちょっとまって。まさか栞、それで言われるままに帰ってきちゃったの!?」

日曜の昼間。満員の表参道のカフェで大きな声をあげるのは、女子校で6歳から一緒に育った幼馴染のレイカとマミだ。

「ちょ…声が大きいって…!」

あたりを見回しながら口元に人差し指を当てる私を無視して、ふたりは呆れた顔を浮かべる。

「信じられない。栞は奥手だとは思ってたけど、ここまでとは…」

「そうそう。高校時代も大学時代も、私たちが男の子と遊んだりしてても、栞は全く興味なかったもんね。23歳になってもお子ちゃまなのは、やっぱその弊害かなぁ」

言われ放題のまま言い返せないのは、おっしゃるとおり、私がなんの人生経験もないお子ちゃまだからだ。

昔から何事においてもぼーっとしていた私は、大学受験もせずにのんびりエスカレーターで女子大に内部進学。そしてそのまま、特別席の商社の一般職にコネ入社。

対して昔からしっかり者だったレイカとマミは、高校時代にはすでに慶應や開成なんかにボーイフレンドを作っていたし、大学は外部受験をして共学へ。

今はふたりとも自分で選んだ仕事につきながら、彼氏との恋愛までちゃんと楽しんでいるのだ。幼馴染で同級生のはずなのに、いつのまにか人生のはるか先を行く大センパイたちになってしまった。

そんなふたりが呆れかえっているのは、私と豪さんのデートについてだ。

「お鮨は美味しいです。でも、はっきり言いますよ。私、豪さんとデートがしたいんです!」

深夜のお鮨屋さんで、みんなの前で大声で豪さんを誘ってから1ヶ月。

その時の周りのお友達の方々からの後押しもあり、豪さんは「俺でよければ」と快諾してくれたのだ。

それからは実際に、2回もデートに行くことに成功している。

それなのに…一体何がいけないのか?その2回とも、どうにもこうにも思うように進まないのだ。

デートは前回も前々回も、ただ美味しいお鮨を2人で食べるだけ。そして…。

― まだ、一緒にいたいな…。

どれだけ強くそう願っても豪さんは絶対に、門限の21時までに私を家に帰してしまうのだ。

「それで、先週もまたお鮨を食べて、20時半に解散した…と」

「うん」

「帰り際に『まだ帰りたくない』ってちゃんと伝えてるの?」

「そんなこと、恥ずかしくて言えないよ」

「手は繋いだ?」

「手も…繋いでない」

矢継ぎ早に繰り出される質問は、そのまま私の心を抉る刃物になるみたいだ。

うつむいてカフェラテの水面を覗くことしかできなくなってしまった私を置いて、レイカとマミはついに、私の目の前で堂々と談議を始める。

「キスどころか手も繋いでないってさ」

「ねえ。こんなこと言ったらアレだけど、栞っていままで1人も彼氏いたことないよね。よく考えたら、男の人と手を繋いだことないってこと?」

「お鮨屋さんにしか行ったことないっていうのもどうなんだろ。最初に行ったお店も夜中に駆けつけたお店も、そのあとの2回のデートもぜーんぶお鮨屋さんなんでしょ」

「豪さんとしかデートしたことないんだから、男の人とはお鮨屋さん以外行ったことないってこと?」

「それって、栞は豪さんにただのお鮨友達だと思われてるってこと?」

「スシフレ?って言葉ってあるのかな」

自分のことながら居た堪れなくなった私は、自暴自棄な同意の声を上げてふたりの会話を中断する。

「もう〜、そうだよ!私は今まで23年間恋愛経験ゼロの、世間知らずの、豪さんのただのお鮨友達、スシフレだよっ!

だからこうして彼氏のいるふたりに、どうしたら今の状態から先に進めるのか相談してるんじゃないのよぉ〜」

テーブルに突っ伏して本格的に落ち込み出した私を見て、レイカが小さな子どもをあやすように私の頭を撫でる。

「ごめんごめん。でもさ、最初に『デートしたい』って言えたのはよかったよね」

その横でマミが、しみじみと同意するように頷く。

「そうそう。しかも、公衆の面前で。絶対相手に断らせない!っていう、栞にしては上出来な上級テクニック」

「ねえ、そんなに大胆なことが一度はできたんじゃない。どうしてデートになると『まだ帰りたくない』って言えないの?」

レイカの問いかけに、私はゆっくりと顔を上げながら、小さな声で答える。

そんなこと、決まっている。あの公然告白の時は、ヤケ酒のせいで酔っ払っていたのだ。

「でも、いざデートとなると…。大酒飲みって思われたら恥ずかしいから、お酒は豪さんより飲まないようにしてる。

それに、会えるだけで胸がいっぱいで、いつもみたいにおかわりは食べられなくて…」

これまでどれだけ、好きに飲み食いしていたのか。それもこれも全て、いままで恋を知らなかったからなのかもしれないと思うと、自分で言っていて情けなくなる。

だけどレイカとマミは、どんどん落ち込む私とは裏腹に、愛おしげな微笑みを浮かべてふたりで見つめ合う。そしてさっきよりも一層優しい声で、私を猫可愛がりするのだった。

「栞、本当に恋してるのねぇ。おかあさん嬉しいっ」

「あの大食いで大酒飲みの栞が、男の人の前でおかわりを恥じらうなんて。かわいいっ」

「そりゃ、栞は私たちとは比べものにならないくらいの本当の箱入り娘だもんねぇ」

「あれだけ家族に大切にされてると、こんなに純粋になるんだねぇ」

「もう、レイカもマミもバカにしてっ!ねえ、お願い。私本当に、豪さんのお鮨友達なんて辞めたいの。

ひとりの女性として豪さんに好きになってもらうにはどうしたらいいのか、どうか、どうか教えてください」

頭を撫でる手を振り払い、私は半泣きで懇願する。

するとふたりは、私の人生の大センパイらしく少し妖艶な微笑みを浮かべながら───これから私が行うべき作戦を立て始めてくれたのだ。

◆

その翌週。

私が大きく手を振っている場所は、夜の麻布十番だ。

「豪さーん!こっちこっち、こっちですー!」

商店街から一本奥に入った裏路地にある雑居ビルの前で、豪さんと落ち合う。

時刻はなんと、22時。こんなに遅い時間に人と待ち合わせをするのなんて、人生で初めてのことだった。

「栞ちゃん、お鮨以外もイケるんだ?それにしても、こんな遅くに大丈夫なの?」

「はい、時間は全然大丈夫です!ここのお店、友達からすっごく美味しいよって教えてもらったんですけど、予約がこの時間しか取れなくて。

そんなことより、豪さんってワインお好きですよね?」

「あ、うん。出張でよくロスに行くから、カリフォルニアのワインは飲むこと多いよ」

「よかったぁ。ここ、色んなワインも飲めるみたいで。付き合ってもらえて嬉しいです!じゃあ行きましょっ」

― どうしよう、今日の豪さんもカッコイイ…。「カリフォルニアのワインは飲むこと多いよ」、だって!キャー!

すごく不思議だ。好きという自覚を持ってからというもの、豪さんのかっこよさは日に日に倍になっていく。

その眩いルックスに目が眩みそうになりながらも、私はどうにかビルに足を踏み入れ、エントランスのインターホンで予約時に教えてもらった暗証番号を押した。

「おお…なんか、すごい隠れ家感あるお店だね」

「ですよね、大人って感じですよね!」

エレベーターが開錠され、導かれるままお店がある8階へと上がる。

頭の中では、ランチの時にレイカとマミからもらったアドバイスが流れていた。

『いい?栞。まずは、いつもとは雰囲気の違うムードのある店に行くのよ。それも、遅めの時間にやってるデート向きの店にね』

脳内のふたりの声は、まるでなにかの試合の実況アナウンスみたいだ。

だとすれば、8階への到着を告げるエレベーターの音声は、開幕のゴングだと言えるのかもしれない。

― レイカ。マミ。私、がんばるよ…!

ふたりに教えてもらって今夜訪れたのは、『しづご』。

完全予約制の焼き鳥のお店で、営業時間はなんと深夜の2時まで。

お店の雰囲気が落ち着いていてデート向きなのはもちろんのこと、お店のご主人は焼き師でありながらソムリエの資格を持っていて、焼き鳥とワインのペアリングのコースが絶品なのだという。

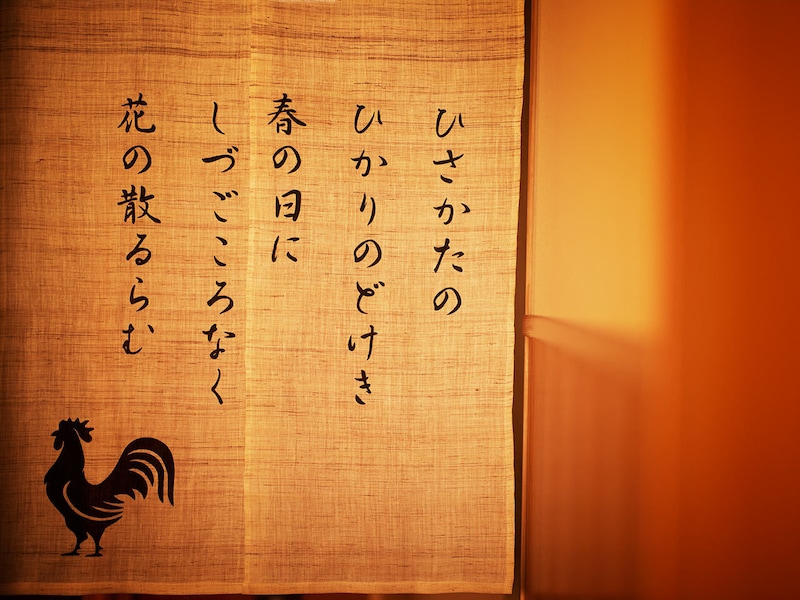

「わあ、豪さん見て。ひさかたの ひかりのどけき 春の日に…ですって。百人一首の一句が店名の由来なんですね」

和歌が書かれた暖簾をくぐると、ふたりが言っていたとおり、落ち着いた雰囲気の洗練されたカウンター席が迎えてくれた。

『お互いの体が触れるか触れないか…それくらいの距離で座れるカウンター席がオススメよ。向かい合って見つめ合うよりも、一緒の方向を見ているくらいのほうが、栞も緊張しないでしょ』

豪さんとは“お鮨友達”なのだから、カウンター席には慣れている。

だけど、いつもみたいに活気が溢れるといった感じではなく、ゆっくりとした時間が漂うお店で横並びに座るのは初めてだ。

心臓はさっきから、豪さんが座っている右側に引っ越してしまったんじゃないかと思うくらいドキドキしている。

― レイカとマミのうそつき…!

私はそう心の中で文句をいいながら、目の前で焼かれる焼き鳥の様子を豪さんと注目しつづけるのだった。

と、いいつつも、カチコチだった緊張が解け切ってしまうのにそう時間はかからなかった。

「すごい、おいしい…!」

「本当。俺、焼き鳥の時はわりとビールとかハイボールなんだけど…。ワインがこんなに合うなんて」

コースのスタートは、ささみ。「アンドレ・クルエ」の辛口シャンパンとのマリアージュに驚かされ、ぎこちなさは一気にどこかへ吹っ飛んでしまう。

せせりのペアリングで提供されたのは、トロピカルな香りのオレンジワイン「ヴィーノ・デル・ポッジョ」。ワインと合うようにハリッサで風味をつけられたせせりが、ワインの香りをより華やかにしてくれる。

さらに私たちを驚かせてくれたのは、2羽からやっと1串分がとれるという希少部位の背肝。ブルゴーニュの「ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ オー アルジーア」とともに提供された背肝は、そのマリアージュも相まってなんて奥深い味なのだろう。

お店にお任せの焼き鳥のコースはめくるめく物語のようで、いつものように「飲み過ぎたら恥ずかしいかも?」なんて考えている暇なんて全くなかった。

ひとつひとつ創意工夫が凝らされた最高の串と、それにピッタリと合うペアリングされたワイン。

『食べるものは、最高に美味しいものじゃないとダメ。一緒に最高の体験をすることで、その最高の時間を共有するの』

レイカとマミのアドバイスを心の中で噛み締めながら、私も豪さんもどんどん食べて、飲み進める。

「うちの家族、小さい時からずっとお正月には百人一首をするのが恒例で…」

「へえ、俺んちは凧揚げだったな。実家が鎌倉だから、江の島の砂浜までいって凧揚げするの」

気がつけば私も豪さんもほろ酔いで、なぜだかお互いに家族の話をするという不思議な会になっていたのだった。

◆

「はあ。こんな美味い焼き鳥食べたの、いつぶりだろ。栞ちゃん、誘ってくれてありがとね」

「いえ。こちらこそ、私から誘ったのにご馳走になっちゃって…ありがとうございます」

大満足でお店を後にし、エレベーターを降りて路上に出る。

美味しい焼き鳥とワイン、そして楽しい会話に夢中で聞こえなくなっていたレイカのマミのアドバイスは、その瞬間に戻ってきた。

『それから…すっごく遅い時間までお酒を飲むの』

麻布十番の裏路地は、しんと冷え切って真っ暗になっている。

腕時計を見ると、なんともうすぐ午前1時だ。

「レイカの家に泊まってくる」とあらかじめ許可を取っていたのでなければ、きっと父が鬼電の上どうにかしてここまで迎えに来ていたに違いない。

「うわ、すごい時間だね!コース3時間もあったんだ、あっという間に感じたけど」

豪さんはそう言って伸びをしながら、2月の路上に白い息を吐いている。その背中を後ろから見ていると、またしてもふたりの声が聞こえた。

『お店はできれば、彼の家の近くね』

豪さんの家は、虎ノ門だ。ここ麻布十番からはあっという間の場所にある。

気がつくと私の心臓は、入店したときと同じくらい…ううん。それよりも100倍くらいの激しさでバクバクしている。

『それから、ただの友達から本当に先に進みたいなら、勢いが大事だよ。お酒飲んで、勢いもついてるでしょ。帰ろうってもし言われても、勇気を出して言うの』

豪さんの広い背中を見ながら、ふと思った。

さっき見た、百人一首の暖簾。

ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ…。

こんなにのどかな日なのに、どうして花は急いで散るのか。小さい頃、父がお正月に意味まで教えてくれたっけ。

― いけない。緊張しすぎて、変なことまで思い出してる。

でも…。

― どうしても、こんなに急がなきゃいけないのかな。

心のどこかで、隠し味のハリッサみたいにピリッと感じたそんな気持ちに、私は勇気で蓋をする。

そして、先に進むために。一人前の大人になるために。恋を叶えるために、罪の言葉を振り絞るのだった。

「あの、豪さん」

「ん?なに?」

「私…まだ帰りたくないです。豪さんの部屋、連れてってもらえませんか…!」

▶前回:「最近、妻とうまくいってないんだ」憧れの彼に意味深な告白をされた女は…

▶1話目はこちら:細い女性がタイプの彼氏のため、20時以降は何も食べない女。そのルールを破った理由

▶Next:2月9日 月曜更新予定

ついに、豪へのストレートなアプローチに踏み出した栞。一方、ハリーを追った双葉の結果は。