育児休業法は1992年に施行されて以来、対象者の拡大や給付金の引き上げなど改善が重ねられてきました。厚生労働省が2024年に公表した「令和6年雇用均等基本調査」によると、女性の育休取得率は1996年に49.1%だったのに対し、2024年には86.6%にまで上昇しています。

ところが医療・福祉の現場では、経営層や職場に制度への理解があっても、育休取得に際して苦しい思いをする人がいるのも現実です。

医療・福祉分野における育休制度の現状と課題を、経済学の観点から育休を研究する専門家と、医療現場で葛藤を感じてきた看護師2人とともに考えます。

制度があっても運用が追いつかない

慶應義塾大学商学部卒業。その後、ウィスコンシン大学マディソン校で経済学博士号を取得。マクマスター大学助教授・准教授、東京大学大学院経済学研究科准教授を経て、2019年より現職。

現場レベルで産休・育休制度を使いづらいとなると、国によるさらなる働きかけが必要に感じる人もいるかもしれません。ところが、労働経済学を専門とする山口教授は次のように話します。

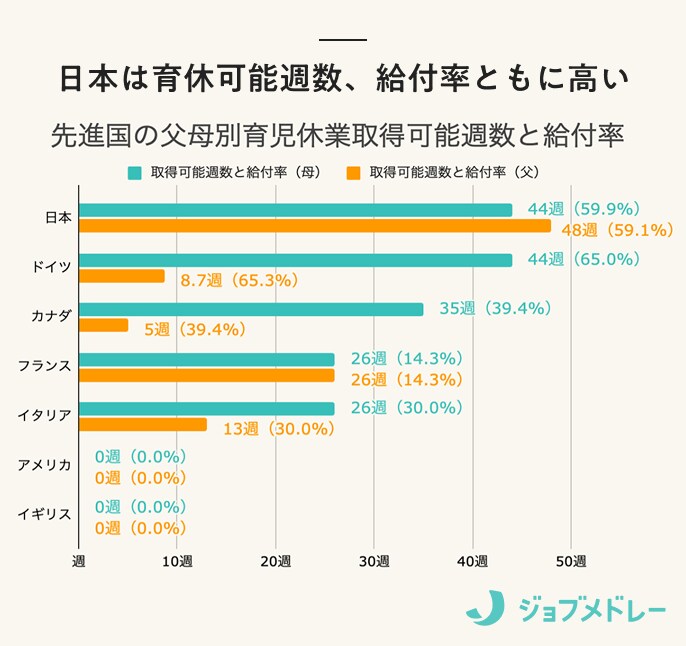

「日本の育休制度は取得可能期間、給付金の支給率ともに高く世界トップレベルです。行政としてできることはある程度進んでいるといえます。

ただ、本来は取れるべき権利ではあるものの、理由をつけて押し戻されてしまったり、取得できても非協力的に感じたりする職場があるという声はいまだ多く耳にします」

当事者が直面した課題

産休・育休制度が整っている一方で、職場環境によって育休の取りやすさにばらつきも見られます。

看護師のMさんは自身の経験から「職場の理解を得るのが難しかった」と話します。

一方、限られた人員でも育休を取得できたケースもあります。