●かけ算は最初から「筆算」で覚えよう!

「九九をしっかり子どもに覚えさせるためには『1ケタ×1ケタ』の段階からタテ書きの計算=筆算を取り入れることをおすすめします」と上村先生。多くの教科書では「筆算」 を学ぶのは小学3年生になってから。それも2ケタ×1ケタのかけ算の段階になってからです。でも、九九も覚えられないのに大丈夫なのでしょうか?

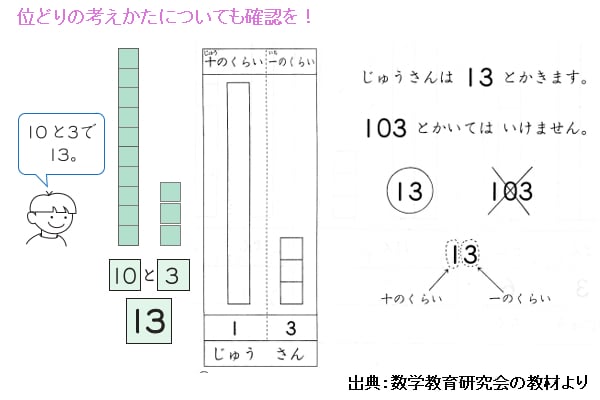

上村先生によれば、「かけ算の計算で大事なのは、位ごとにかけて位ごとに計算すること」だそう。なぜなら筆算のほうが、ケタ数が増えても位をそろえて計算できて、覚えやすいからだといいます。さらに、筆算によって九九を実践的に覚えていくだけではなく、たし算で習った「位どり」についても確実にマスターすることができるとのこと。たしかに、たし算の位どりに不安があると、当然かけ算にも影響が出てきますよね。

「位どりというのはとても大切なことです。たとえば、10+3の答えがどうして『13』になるのか。なぜ10+3=103であってはならないのか。これは大人にとっては当たり前のことかもしれませんが、これから算数を学ぼうという子ども、算数が苦手な子どもにとっては、かけ算より前にぶつかる大きな壁です。ですから、かけ算をタテ書きで計算することは、位どりについての素朴な疑問の解決にもつながるのです」(上村氏 以下同)

つまり、「たし算は同じ位どうしでしかたすことができない」ということと、「九九はすべて1ケタ×1ケタで、十の段はなく、それぞれの位で1ケタ×1ケタの九九がある」ことの両方を学ぶことができるというわけです。

●【ふりがな付き九九カード】を作ろう!

もうひとつ、上村先生が提案する方法は「九九カード」を作ること。それも親子で手書きして作ることが必須条件だといいます。カードは大きめで、それでいて子どもの手に収まるくらいのサイズのものを用意します。下の写真のように、1枚のカードにつきひとつの段の九九を書きます。

「みなさんも学生時代、英単語を覚えるのに英単語のカードを作ったことがあると思います。単語帳ができあがったときには書いた英単語を覚えてしまっていたなんて経験ありませんか。同様に、子どもに九九の数式を手で書かせることで、視覚的に覚えさせることができます」

そしてもっとも重要なのはカードの裏面にも同じ段の九九を書いて、そちらには必ず読みがなをつけるという点です。

「九九の数の読み方は、日常生活の数え方と異なるものがあります。たとえば4。日常では『よん』とか『よっつ』と読むことがほとんどですが、九九では、『し』と読みます。そして4と間違えやすいのが7です。7も『ナナ』と読むのが普通です。しかし九九では『シチ』と読まなければならない。音だけで覚えると『シチシチシジュウク』と暗唱することはできても、いざ、『7×7=』という数式を目にすると、普段は4をヨン、7をナナと読んでいるので混同してしまい、『シチシチシジュウク』と同じだと理解できずに7×7=79や、4×7=49といった具合に誤答をしてしまったりするのです」

九九カードが完成したら、今度はカードを見ながら声に出して読む練習をします。そして正確に言えるようになるまで、繰り返しカードを見ながら読み上げさせましょう。そのとき早口で読み上げさせたり、覚えたからといってカードを見せずに暗唱させるのはダメ。正確に九九を発音することが、九九の理解につながるのだそうです。

「九九カードは丸暗記させるのが目的ではありません。あくまで九九の計算の意味を理解するためのものです。ですからご家庭で計算ドリルなどでかけ算の練習をするときも、九九カードを見ながらやらせてかまいません。むしろ見ていいのです。子どもは九九カードを見ながら計算の練習をするうちに自然と九九をおぼえていきます。なぜなら本来、子どもはかけ算や九九に興味があって覚えたいと思っているのですから」

九九をなかなか覚えられないのは、子どもによって覚えやすい方法、覚えるペースが違うから。親であるわたしたちは学校のテストの点数に一喜一憂することなく、わが子の力を信じて、一緒に、根気よく勉強する姿勢を見せることが大切なのかもしれません。

(取材・文・撮影・作図/中村さと)

お話をうかがった人

【教室紹介】