本質は「自分の頭で考えてうまくやろうとすること」

――海外発祥の面白いボードゲームがたくさんあるというお話がありましたが、例えば海外の方と一緒に遊んで交流することもできますか?

丸田:文字が使われているゲームでなければ大丈夫だと思います。特にドイツやフランス発祥のボードゲームは、さまざまな言語が使われているヨーロッパ全体に受け入れられるように、できるだけ文字を使わず、抽象化された記号や図を使って遊べるようになっています。「外国語が分からないから無理」と怖気付いたり照れたりせず、やってみるといいと思います。

――他にも、ボードゲームで育まれる力はありますか?

丸田:これはボードゲームに限らず、ゲームの本質だと思っているのですが、「自分の頭で考えてうまくやろうとすること」だと思います。自分で考えた方法をやってみて、うまくいったら「やっぱり自分の発想は当たっていたんだ」と自信がつくし、失敗したら「どうしてだろう?」と考えるきっかけになります。

ボードゲームで育まれるのは、皆で成り立たせる「社会性」と、「自分の頭でうまくいく方法を考えること」、この2つに尽きると思います。ただ、親御さんの中にはそこを理解せず、とにかく自分の子どもを勝たせるために、強くすることを目的にしてしまう方もいます。

子どもを勝たせること・強くすることを目的にしない

――親が子どもを勝たせようとすることは、なぜ問題なのでしょうか。

丸田:勝たせることに目的がすり変わってしまうと、親御さんが自分で気付いた攻略法を子どもに教えようとすることが多いのです。皆でゲームならではの考える楽しみを発揮しようとしている場に、「パターンに応じた対処法」を持ち込んでしまう。それは、迷路を解こうとしている子どもに「次は右だ」と教えるようなものです。子どもに考えなくさせてしまっているのは誰なのでしょうか。それでは「自分でうまくいく方法を考える」という本質の部分が台無しになってしまいます。

また、親が自分がやりたいからといって難しいゲームを買ってきて、「このくらいできるだろう」と子どもに押し付けてしまうこともよくあります。子どもができないでいると、「こうしたら勝てるから」と、勝つためのパターンを教えてしまう。パターンを覚えると、難しいゲームでも何となくできるようになります。しかし、自分で考える経験を積むことができていないので、他のゲームをやらせてみると、年齢相応のもっと簡単なものもできないということがよくあります。

――そうならないためには、どんなことに注意するべきですか?

丸田:子どもが楽しく遊びながら社会性や、自分で考える力を身に付けるためには、今のその子に合った適切なボードゲームを選ぶことがもっとも重要です。

そのためには、「うちの子はこのくらいならできそうかな」と把握する必要があります。「このゲームはこういう力が必要だな」と読み取った上で、できる・できないを判断することは実はとても難しいことです。だからこそ、親御さんにはそこに注力していただきたいと思います。

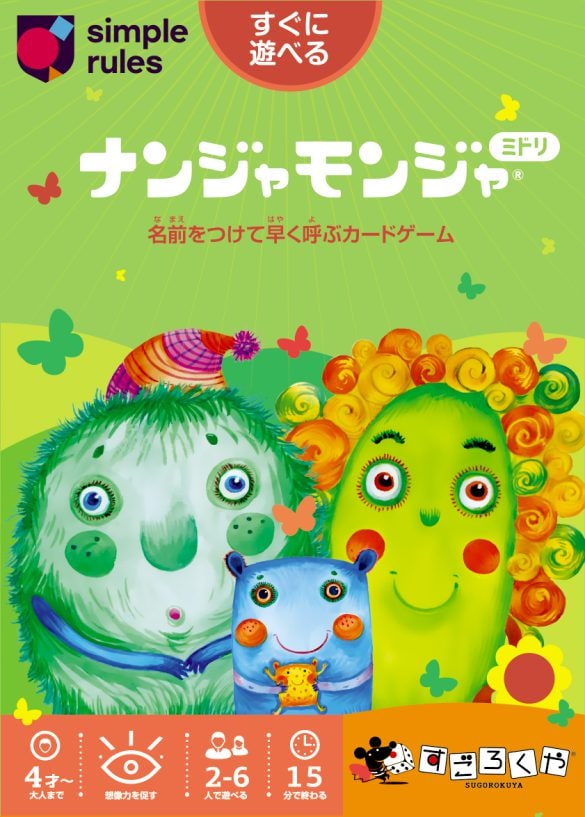

子どもは1歳年齢が上がると、できることが大きく変わるので、対象年齢を無視して選んでしまうと、難しすぎたり、逆に簡単すぎて楽しく遊ぶことができないことがあります。

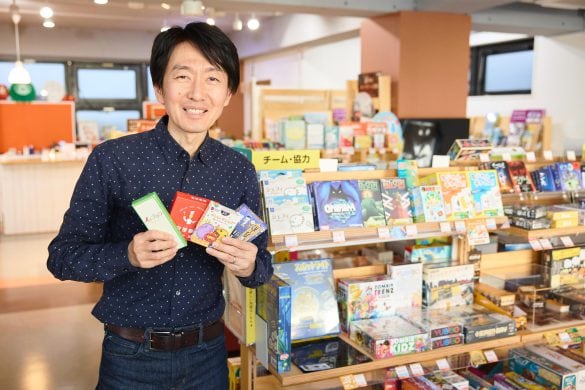

うちの店舗ではお子さんの年齢などに応じたボードゲームを選んでいただくために、スタッフが詳しくアドバイスを行ったり、店内で試しに遊んでいただけるようにしています。

配信: 女子SPA!