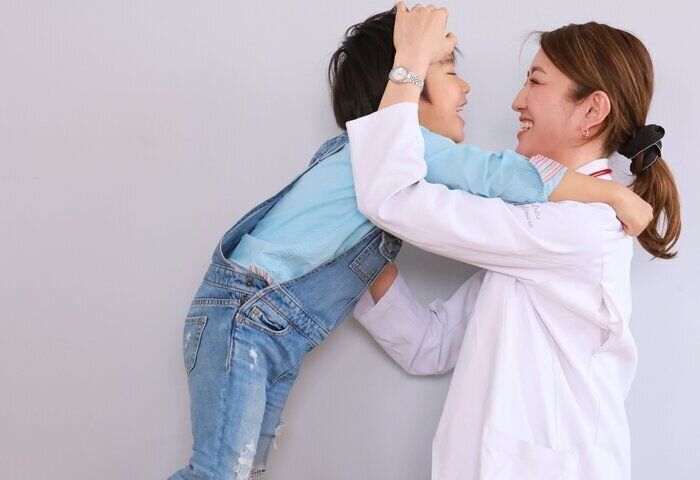

“ママ友ドクター®ゆみ先生”としてSNSやオンラインスクール、コミュニティで、子どもの発達に悩む親をサポートしている西村佑美先生。西村先生は。12歳の長男、9歳の長女、5歳の二男を育てるママでもあります。西村先生の連載第2回は「五感を育むための環境づくり」についてです。0歳代と1歳~6歳に分けて解説します。

3人の子育てそれぞれに、発達心理学からモンテッソーリなどさまざまに取り入れて

今回は、赤ちゃんから幼児までの感覚の発達を促す環境づくりについて、発達心理学からモンテッソーリなどの知育まで、さまざま取り入れて実践してみた私の子育て体験談をたくさん紹介します。「絶対に子育てはこうすべき」という方法は存在しないため、やってみたいと思えることを、無理ない範囲で取り入れてみてほしいと思います。

【乳児期(0~1歳)】赤ちゃんの視力の発達に合わせて、身近に置くものを変える

生まれたばかりの赤ちゃんは、目の前約20〜30cmの距離にあるものがぼんやりと見える程度です。月齢が上がるにつれて視力は発達し、色の識別や遠近感も身につきます。

そのため、私は以下の子どもの視力の発達を目安に子どもの目に触れるものを工夫しました。月齢が上がるにつれて好むものの変化がわかるので私も取り組んでいて楽しかったことを覚えています。

・0〜3カ月:モノクロや白黒の強いコントラストを好む時期

・3〜5カ月:赤や青などの原色を認識し始める

・5〜8カ月:色彩の区別がより明確になり、さまざまな色に興味を示す

・8カ月以降:色の違いを明確に認識し、好みの色が出てくる

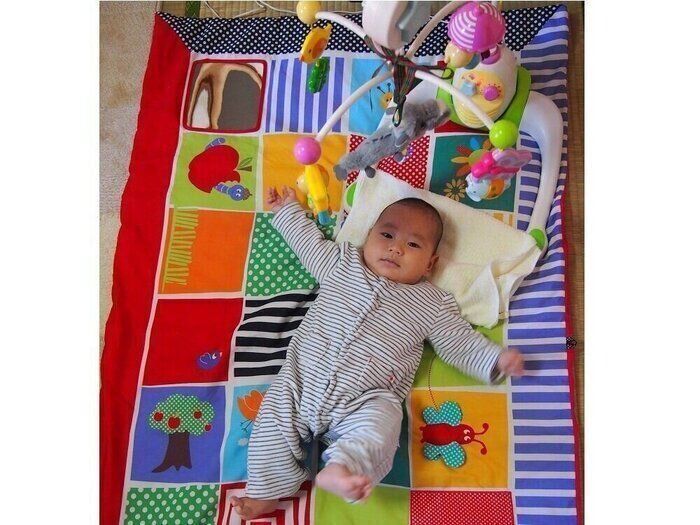

たとえば、生まれてからの3カ月ごろまでの時期は、モノクロのコントラストがはっきりしたものを近くに置いて過ごしました。起きているときは明らかに反応してくれます。そして徐々に、赤や青などの原色を少しずつ取り入れて、やがて、お部屋全体がカラフルな空間になるように変えていきました。

ほかにも、寝返り前のねんね時期でも、鏡を目線の高さに設置しました。自分の姿を見る体験は新鮮な驚きのようでした。首がすわってきたら、カラフルな赤ちゃん用の絵本の読み聞かせを始めました。驚くほど集中して聞いてくれるので、小児科医の私もびっくり。

モンテッソーリ的な取り組みとしては、子どもの目線の高さに写真、アート作品のプリントを貼ってました。目が自然ととらえる位置に、視覚的な刺激を提供してあげるイメージです。

最近グレーやベージュなどの淡いトーン、いわゆる「くすみカラー系おもちゃ」が流行していますが、赤ちゃんの視力の発達のためには、明確なコントラストと鮮やかな原色で好奇心も刺激してあげたいものですね。

配信: たまひよONLINE