11月15日に放送される「加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ」(BS10)では、1986年公開の西部劇映画「シルバラード」を特集。俳優・船越英一郎が“西部劇の大傑作”と称する本作について、加藤浩次と映画ライターのよしひろまさみちが、CG以前のリアルな撮影現場や時代劇の衰退にまで話を広げながら語り合った。

■西部劇の魅力を凝縮した最後の黄金期作品

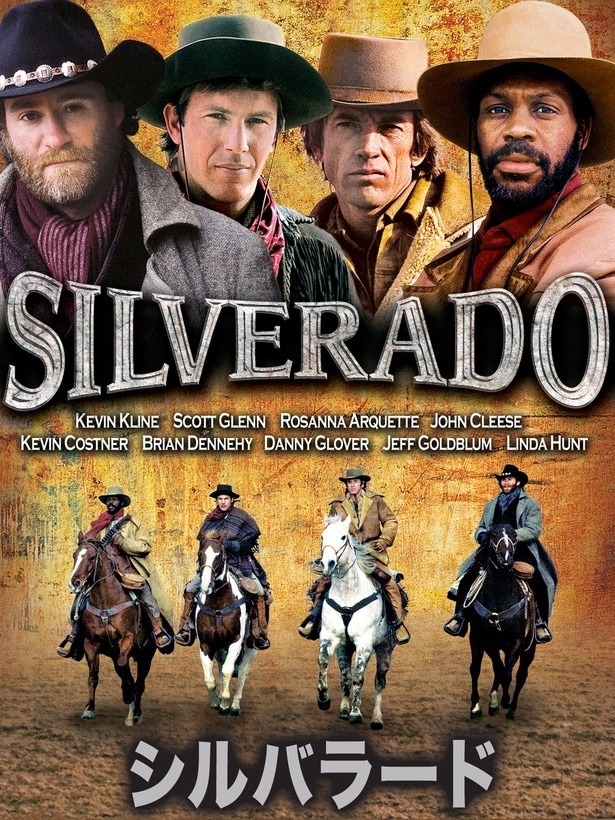

番組冒頭、俳優・船越英一郎が「小さい頃から父親と一緒に西部劇を観て育った。この作品には往年の西部劇の魅力が全て詰まっている。西部劇の大傑作です」と熱く語り、同作に対する深い愛情をにじませた。「シルバラード」はアメリカ西部の小さな街・シルバラードを舞台に、4人のガンマンが巨悪に立ち向かう王道のストーリー。主演はケヴィン・クライン、共演にはスコット・グレン、そして若かりし頃のケヴィン・コスナーといった豪華俳優陣が名を連ねる。

船越は「ブレイク前夜の俳優さんたちの魅力をたっぷりお楽しみいただきたい」と語り、後にハリウッドを代表する俳優たちの“原点”という価値も強調した。1970年代以降、アメリカン・ニューシネマの台頭によって一時は廃れていった西部劇だが、「シルバラード」はその伝統を見事に蘇らせたのが同作だ。

作中で最も印象的なシーンとして挙げられたのが、600頭もの牛が迫ってくる場面。もちろん当時はCG技術が発展していなかったため、撮影には本物の牛が使われた。加藤は「CGのほうが迫力のあるシーンは作れる。でも、リアリティという意味では僕はこっちのほうが好き」とコメント。

CGならば完璧な構図を描けるが、本物の動物だからこそ生まれるリアリズムが映像に生命を吹き込んでいる。作品には牛以外にも馬、鳥、豚など多くの動物が登場するのだが、それぞれ専門のコーディネーターが動きを管理していたという。

加藤が「これからはそういった人もいなくなってしまうんじゃないか」とつぶくと、よしひろは「まさにそうなんです」と同調。ハリウッドだけでなく、日本の時代劇でも同様の問題が進行しているのが現状だ。これについて加藤は「でも残さなきゃいけないですよね。特に殺陣師は絶対に残したほうがいい。ちゃんとした殺陣ができないと、かっこよくないし重みがない」と訴え、伝統的な技術継承の重要性を語る。

番組の最後に、加藤は本作について「ザ・西部劇。深く考えないでも楽しめる。西部劇は残したほうがいいと思いました」と総括。派手なVFXやデジタル技術が主流となった今だからこそ、偶然の動きが生み出す生の臨場感が心を動かす。映画の原点ともいえるリアルな迫力と人の手による演出は、時代を超えて観る者を魅了し続ける。「シルバラード」は単なるノスタルジー作品ではなく、人間の手で作る映画の尊さを再確認させてくれる作品だ。

■「シルバラード」ストーリー

エメットは悪徳牧場主を射殺して5年間服役していた。出獄後、彼は姉一家の住む故郷シルバラードへと向かう道中、仲間の裏切りにあって身ぐるみはがされたペイドンと出会う。さらに、とある町で縛り首寸前だったエメットの実弟ジェイクを助け出し、3人の危機を救った黒人ガンマンのマルを加え、4人はシルバラードへ到着する。しかし、町は土地の独占を目論む牧場主や悪徳保安官コッブの一味に牛耳られていた…。