ギュスターヴ・カイユボットの生い立ち

1878年頃のギュスターヴ・カイユボット:Gustave Caillebotte photo c1878.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

1878年頃のギュスターヴ・カイユボット:Gustave Caillebotte photo c1878.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

少年時代とイェールの家

彼の原点は、パリの南東にある静かな町イェールにありました。そこに広大な敷地と川辺の庭園を備えた邸宅を所有していたのが、裕福な織物商だった父マルティアル・カイユボットです。彼はナポレオン3世の軍隊にも物資を納める実業家でした。軍が使うリネンやシーツを独占販売していたそうです。上流階級の暮らしを謳歌していました。

邸宅はもともと19世紀前半に建てられたイタリア風ヴィラで、列柱や浅浮彫りを持つ優雅な建物でした。父マルティアルはここを買い取ると、礼拝堂やスイス風の山小屋、鳥小屋、温室を造らせ、庭を英仏折衷の楽園のように整えます。

少年カイユボットがはじめてこの地を訪れたのは12歳のとき。川のきらめき、芝生の香り、静かな小道。イェールの自然は、のちの彼の絵に描かれる穏やかな風景の記憶そのものでした。

やがて彼は寄宿学校を経て、法学を学びます。弁護士資格まで取得しました。1870年の普仏戦争では国民衛兵として従軍し、パリ防衛に参加しています。戦争が終わり、カイユボットは法学ではなく芸術家への道を歩みはじめたのです。彼はアカデミックな絵画教育を受けるため、ドガの友人でアカデミズムの画家であるレオン・ボナの画塾に入ります。

ボナの画塾を通じて、カイユボットはジャン・ベローと親しくなりました。他にも、近所に住んでいた友人を通じてドガとも知り合います。

彼は後にエコール・デ・ボザールの入学試験にも合格。しかし、規則に縛られた美術学校に長くとどまることはありませんでした。

「イェールで見た光と水の世界、そして自分の感覚を信じる絵を描きたい……」。

カイユボットの画家としての歩みは、そこからはじまります。マネ・モネ・ルノワールらのパティニョール派やドガらとの親交を深めていきました。彼らは、当時の美術界の常識にとらわれない新しい絵を描こうとしていた仲間たち……、後に「印象派」と呼ばれる人々です。

裕福な青年と印象派への参加

1874年、父が亡くなると、カイユボットは莫大な遺産を相続しました。経済的な不安がない彼は、生活のためではなく、純粋な情熱のために絵筆を取ることができたのです。

マネや他のブルジョア仲間に「サロン(官展)目指そう」と言われたカイユボットは、最初期の代表作である《床を削る人々》(1875年)を出展します。しかし、これが落選。都会の労働者をリアルに描いたその絵は、時代の常識からすれば、あまりにも新しく大胆だったのです。当時のアカデミズムの審美眼には受け入れがたいものでした。

このとき、第1回印象派展を開いたモネやルノワールなどから、自分たちの仲間に入らないかと誘いを受けたカイユボット。1876年第2回目から印象派展に参加し、サロン出展からは離れていきました。

初期の頃は印象派なのに写実主義のような作風だった

この時期の彼の画風は、他の印象派とは異なっていました。彼は構図を几帳面に組み立て、遠近法を精密に計算したうえで、明るい色と光を置いていく。まるで建築家のような眼差しで、都市と人間の関係を描こうとしたのです。代表作《ヨーロッパ橋》(1876年)や《パリの通り、雨》(1877年)は、まさにその象徴といえるでしょう。

若き実弟の死をきっかけに、自身の万が一のために遺言を残す

マルシャルカイユボットとギュスターヴ・カイユボット:Martial Caillebotte (left) and Gustave Caillebotte (right).jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

マルシャルカイユボットとギュスターヴ・カイユボット:Martial Caillebotte (left) and Gustave Caillebotte (right).jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

1870年代後半、弟ルネが若くして亡くなります。この出来事は、彼に深い影を落としました。自分の遺言を残すほど衝撃的なものだったようです。彼は「印象派の仲間たちの絵を後世に残したい」と考え、遺言として書き残しました。それは、のちに「印象派の遺贈」という偉大な功績につながっていきます。

芸術の友情と支援の輪

彼は画家であると同時に、印象派の最大の支援者でもありました。モネ、ルノワール、シスレーなどの友人たちが経済的に苦しいとき、彼は彼らの作品を次々と購入、彼らを金銭的に助けます。展覧会の資金を肩代わりし、出品作家の調整役までも担っていたのです。それは投資目的ではなく、彼らの芸術を信じていたからこそできた行動でした。

モネの《サン=ラザール駅》、ルノワールの《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》、ドガの《バレエのレッスン》……、いま世界の名作とされるこれらの作品の多くは、当時カイユボットの手元にありました。カイユボットがいなければ、印象派は第2回展で終わっていたと言われるほどです。

彼の家では、しばしば画家たちの集まりが開かれました。サロンの暖炉の前で議論し、ワインを酌み交わしながら芸術談義を重ねる。そこには階級も年齢も超えた友情がありました。

しかし、理想と現実の間には、常に緊張がありました。印象派という自由な集団であっても、絵の方向性や販売方針をめぐって意見は分かれ、次第に仲間の間にも小さな亀裂が生まれていきます。

仲間たちとの葛藤と孤立

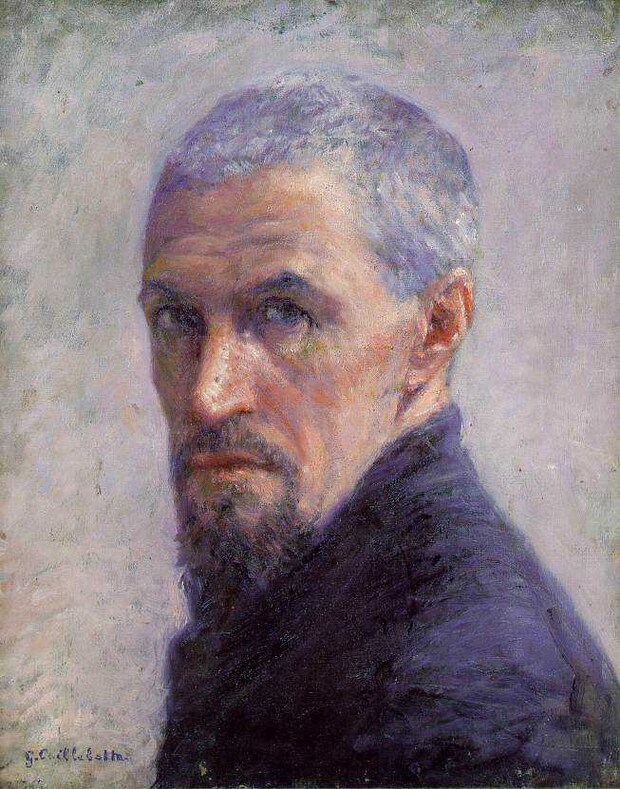

『自画像』(1892年頃): Caillebotteautoportrait.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

『自画像』(1892年頃): Caillebotteautoportrait.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

やがて、グループの内部に対立が起こります。ドガは職人のような緻密さを求め、モネやルノワールは光そのものを追いかける。カイユボットはその中間で揺れました。彼はどちらの立場にも共感しながら、誰よりも調停者として苦しんでいたのです。

第8回印象派展が開かれた1886年。これが事実上の最終回となりました。カイユボットは多くの時間を、展覧会の運営と仲間の作品の管理に費やしたため、彼自身の創作は次第に減っていきました。富裕な青年画家として華やかに見えながら、その胸中には孤独と責任が重くのしかかっていたのです。

晩年に印象派らしい作品を描くようになるも、評価は高くなかった

1880年代半ば、カイユボットは都会を離れ、セーヌ川沿いのプティ=ジュヌヴィリエに別荘を構えます。

そこには広い庭と造船所があり、彼は船の設計に夢中になりました。ヨットレースで優勝するほどの腕前で、穏やかな水面の上で過ごす時間をこよなく愛しました。園芸にも熱心で、モネと頻繁に手紙を交わしながら、庭づくりや植物の話を楽しんでいたそうです。

この頃から、彼の絵は再び柔らかな光に満ちたものに変化を遂げています。イェール時代のような自然と人との調和を描いた作品が多く、そこには静けさと安らぎが漂っていました。印象派展が終わった後に、ようやく彼の絵が「印象派らしく」なっていく。そんな皮肉な運命でもありました。

1894年、庭仕事の最中に体調を崩し、45歳という若さで急逝します。その後長い間、「印象派を支えたお金持ち」としてしか語られませんでした。

没後、彼の作品が評価されるようになる

しかし20世紀の後半、改めて彼の絵画が見直され始めます。繊細な構図、正確な遠近感、そして人間味あふれる視線。今では、カイユボットは「印象派のなかでも異彩を放つ存在」として高く評価されているのです。

カイユボット事件とは?

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を前にした自画像(1879年頃): G.Caillebotte - Autoportrait au chevalet , Public domain, via Wikimedia Commons.

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を前にした自画像(1879年頃): G.Caillebotte - Autoportrait au chevalet , Public domain, via Wikimedia Commons.

遺言にはこう書かれていました。

「私のコレクションを、印象派の未来のために遺すこと。」

ルノワールが遺言執行人となり、印象派の絵画を国家に寄贈しようとしました。しかし当時の保守的な美術界は強く反発し、結局受け入れられたのは、67点のうち40点のみでした。

当時、印象派の絵画があまり世間に認められていなかったこともあり、画家の間だけではなく一般の人も寄贈に関して反対する意見があったそうです。作品の受け入れを巡るこの騒動は「カイユボット事件」といわれ、数年に渡って論争が続きました。

その結果、寄贈された40点がのちのオルセー美術館の核となり、今日に至るまで世界中の人々を魅了しています。