今回は、押見修造の作品を取りあげます。

一昨年、全17巻で完結した押見修造の大長編『血の轍』(小学館)は、私にとって、その年のマンガ・ベストワンでした。

主人公の少年と母親の関係を描く一種のミステリーで、少年と母親の歪んだ関係があまりにも生々しく描かれているので、ここには作者自身の母子関係が投影されているのかもしれない、と思ったのですが、いま雑誌連載中の長編『瞬きの音』(小学館)は、主人公が押見修造と名指され、「回顧録」と銘打っています。

いまや押見修造は自分を題材にする「私マンガ」の領域に踏みこんでいるのです。

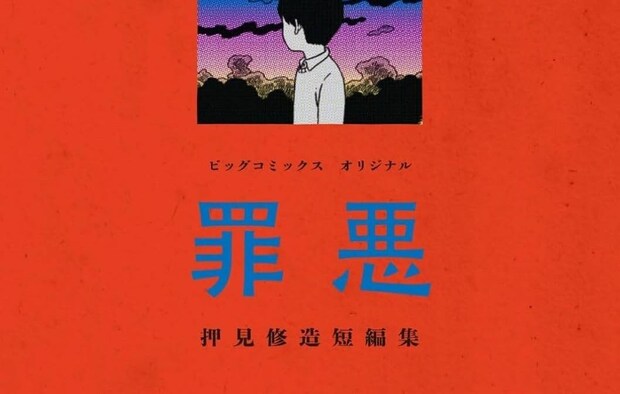

今回ご紹介する新作は、『瞬きの音』第2巻と同時に発売された短編集『罪悪』(小学館)で、2024年から25年にかけて描かれたマンガを集めています。

そしてここでも、収録された4つの短編は、「[筆者注:押見修造]自身の〝罪の原風景″を描いた回想録」であると本の帯に記されています。

つまり、この『罪悪』も押見修造の私マンガなのです。

この短編集に用いられた「罪悪」という言葉は、押見修造の近作において、キーワードということができるでしょう。

というのも、『瞬きの音』でも、捨てた恋人や、親身になってつきあってやらなかった病気の弟に対する罪悪感が、作品をつき動かす通奏低音として作用しているからです。

『罪悪』の最初の作品は、「ひろみ」です。

ひろみとは、主人公「押見修造」の小学校時代の友だちで、父親が暴力団員だった少年です。

小学1年のとき、クラス内で、ごくささいな規則違反が発覚します。しかし、異常に道徳観念の強い女教師がその犯人を追及し、クラスのみんなが問題児のひろみが犯人だと思うといい、じつはその犯人である「ぼく」=押見修造も、ひろみが犯人だと同調します。その結果、ひろみは自分が犯してもいない罪を押しつけられ、犯人としての謝罪を強制されるのです。

それ以来、「ぼく」はひろみを恐れ、自分の罪を白状しなかった人間として、自動車事故で死んでもしかたがないと思うほど、重い罪悪感を抱くようになります。

そのひろみとの関係を回想するマンガです。

誰しも、幼いころには自分の犯した間違いを過大な罪と考え、罪悪感のとりこになりがちです。しかし、大人になるにつれて、そんな罪悪感は忘れてしまいます。

ところが、『罪悪』の諸編では、そうした罪悪感が、いまも血を流すほどの生々しさで活写されています。そして、それは、私たちの失われた幼年期の瘡蓋(かさぶた)をひき剥がすように、私たちの心に痛く迫ってくるのです。

この失われた過去の傷痕を再現する異常な記憶力と、それをマンガに仕立てる技術(とくに曖昧な輪郭線を活用する手法)が、押見修造の私マンガの卓越した特長です。

ほかの3篇でもその才能は発揮されていますが、なかでも、自分だけが特別な才能をもつと思う自分への嫌悪感を描いた「美術部」が、異様なリアリティを発揮しています。