「自分は十円のコロッケだって思ってる人間は美しいぜ」

実際、蜷川はこういうことを言っていたのか。この言葉通りではないが、近いことを言っていた。諸先輩がたが記した蜷川語録を引用してみよう。 <現実を否定する。現実に違和感をおぼえる。それを僕は「ノイズ」と呼んでいます。>(蜷川幸雄 長谷部浩『演出術』より)

<現実を否定する。現実に違和感をおぼえる。それを僕は「ノイズ」と呼んでいます。>(蜷川幸雄 長谷部浩『演出術』より)<渋谷の公園通りで、大野外劇を演りたいと思っている。ビルからビルへ綱を渡して、猿之助の宙吊りを観せるとか、オートバイが通りぬけたり、長唄が聞こえてきたりというイベントをね。僕は、山の中でフェスティバルをしても仕様がないんじゃないかと思う。演劇って都市のものだよ。都市の吹き溜まりの中で演るべきだと思う。ガスのような、矛盾の渦巻く中で成立させてこそ、悪の華というか、人を連れ去る力というものがあるんじゃないか。

僕の芝居は、日常を忘れさせて異次元へ連れ去るもので、カタルシスの演劇なわけだ。だけど、そのカタルシスというのは泣くとかじゃなくて、一種の浄化なんだと僕は思っている。>(『Note 蜷川幸雄 1969~2001』より『ユリイカ』84.7に掲載されたインタビュー 聞き手:渡辺弘)

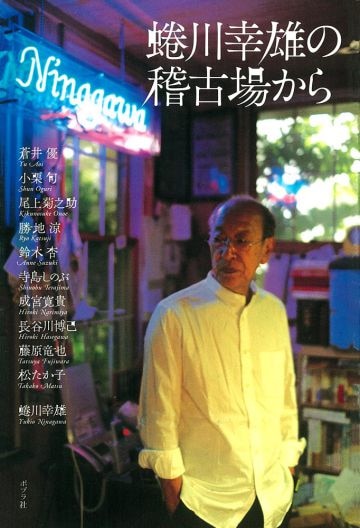

<「自分は十円のコロッケだって思ってる人間は美しいぜ」>(『蜷川幸雄の稽古場から』松岡和子の寄稿より)

これらの発言記録は蜷川幸雄が人間をどう見つめていたかを知る手がかりになるだろう。

小栗主演作で、本番4日前に大幅変更した蜷川

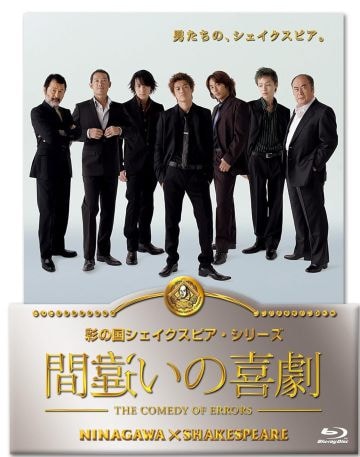

蜷川の考えていた演劇世界を小栗は思い切り浴びた俳優である。06年、小栗が主演した『間違いの喜劇』では初日1週間前、舞台稽古初日に演出プランが変更になった。蜷川は客席に集まった役者たちに向かって、

「全体があまりにキレイだから壊したい。安っぽい大衆演劇にしたいんだ」

「全体があまりにキレイだから壊したい。安っぽい大衆演劇にしたいんだ」「このまま行くと完璧な演劇になりそうな気がしてきたんです。セットや衣裳などスタッフが頑張ってくれた結果、逆に、場末の煤けた人々が集まって芝居をやっているといういかがわしい部分が失せて、文化度が上昇していく気がしました。

ですが本来、この作品、そしてシェイクスピアは猥雑で下卑ていてアングラの匂いがするものです。そのいかがわしさをつくりたいんです」

この言葉は、パンフレットに差し込みで入れたレポートから引用した。小栗の芝居にも変更が加えられ、あたふたしながら「大幅な変更ですからねえ。そりゃあ段取りを忘れますよ~」と深刻にならないように明るく振る舞っていた。

本番4日前になってこの演出プランの急変を書いてプログラムに差し込みで入れたら?と蜷川が提案した。「インターネットじゃライブ感がない。おれならやるね」と蜷川に言われて、筆者が慌てて書いてデザイナーが慌ててレイアウトして印刷屋さんが慌てて印刷して初日に間に合わせた(コピーでも良かったのに)。

『もしがく』は見る人それぞれの、それなりに情熱を注いだ日々の記憶を呼び覚ます物語である。三谷幸喜に感謝したいのは、蜷川生誕90年の25年にこうやって改めて蜷川演劇について考えられたことだ。

ちなみに、84年9月、蜷川は無名の若者を集めた演劇集団GEKISHA NINAGAWA STUDIO(何度か名称変更している)を作って活動をはじめている。やがてそこに勝村政信や松重豊が参加するのだ。