【第2話】「やさしさの輪郭」楠井志保2

――三毛猫が、満月を背にゆっくりと私を見据える。

「予言してやろう。お前は、うちの日帰り温泉に近いうちに訪れることになる」

気がつくと私はヘナヘナと膝から崩れ落ちていた。転がるトマトに触れる指先だけが、やけにリアルだった。――

さすがに幻聴なんかじゃない。

なんとか家にたどり着き、夕飯の支度をはじめるものの、三毛猫のことが頭から離れず、そのたびに動きを止めてしまった。

けれど、朝陽が英会話スクールから帰ってくる頃には、気持ちが落ち着いてきた。

そういうこともある――そう思えるようになっていた。

口は悪いし、見た目もおじさんっぽいけれど、あの三毛猫は、私になにかを伝えようとしている。

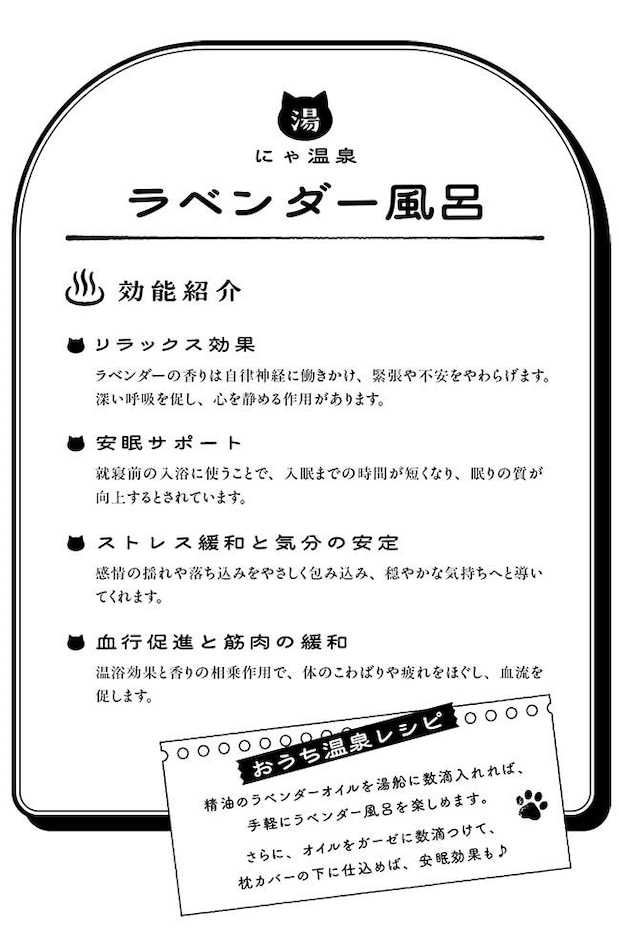

「温泉ってなんだろう……」

あの三毛猫の家には温泉があるのだろうか。きっと水たまりくらいの大きさだろう。そもそも、猫と水は相性が悪いはず。

そこまで考えてから、頭をブルブルとふった。

――疲れのあまり、猫がしゃべったと思い込んだだけ。そうに決まっている。

そうこうしているうちに隆幸さんも帰宅し、夕飯となった。

遅く生まれた子はかわいい、とよく世間では言うけれど、あれは本当のこと。

コロッケを口いっぱいに頬張る朝陽を見ていると、一日の疲れなんて吹き飛んでしまう。

「でね、今日習ったのは、〝difference〟って言葉。ママ、わかる?」

口の端にソースをつけたまま、目をキラキラさせている。

「さあ、なんだろう。教えて」

へへん、と胸を張る朝陽。小柄なのは私の遺伝、話し好きなのは隆幸さんの遺伝だろう。

カシャンと音がしたほうを見ると、隆幸さんが箸を置いて宙を見上げていた。

「たしか、〝違い〟とかじゃなかったか」

「うん……正解」

答えられてしまい、ガッカリしている朝陽。

隆幸さんに視線で合図するけれど、ちっとも気づいてくれない。気を取り直したのだろう、朝陽が顔を上げた。

「じゃあ、〝happiness〟は?」

また隆幸さんが口を開く。

「それは簡単。意味は――」

「パパ」

声をかけると、「あ」と目を丸くした。やっと気づいてくれたようだ。

「んー、なんだっけ。パパ、ど忘れしちゃったよ」

途端に朝陽が得意げな顔になる。

「えー、大人なのに知らないの? 〝幸せ〟って意味」

「朝陽はすごいな。英語なんて俺たちの時代じゃ、受験勉強のためでしかなかったもんなあ」

「そうね」と隆幸さんの湯呑にお茶を淹れる。

「英会話スクール、すぐに辞めちゃうかと思って心配してたけど、楽しんでるみたいでよかった」

そう言った瞬間、朝陽の顔が一瞬だけ曇った。

が、すぐに「うん!」と大きくうなずいた。

隆幸さんは気づかなかったらしく、お茶を飲んで熱さに目を白黒させている。

「スクールで、なにかあった?」

軽い口調を意識して尋ねた。

「別に。でも、ちょっと……」

こういう時は言葉を促してはいけない。気持ちを言葉にするための語彙力を持たない子どもをせかすと、考えることを諦めてしまう。辛抱強く待たなくては。

しばらく「あー」とか「うー」と言ったあと、

「陽菜乃ちゃん、辞めたんだって」

朝陽が小声で言った。

「ママも今日聞いたところ。びっくりしたね」

唇を尖らせた朝陽が、箸をそっとテーブルに置いた。

「あのね、僕ね……知ってるの」

「知ってるってなにを?」

しばらく沈黙したあと、朝陽は顔を上げた。怒った時の表情だとすぐにわかる。

「全部、涼太のせいなんだよ」

吐き出すように言ったあと、

「この話はおしまい!」

朝陽は食事を再開した。

さすがに隆幸さんも気づいたらしく、困った顔で私を見てきた。

そっと首を横にふる。

今、理由を聞いても答えてはくれないだろう。

香澄さんの顔がふわりと浮かび、しこりのような痛みを胸に覚えた。

朝陽が寝たあとは、リビングにあるソファで夫婦の時間を過ごすのが恒例。

私たちは下戸なので、たいていペットボトルのジュースをグラスで分け合って飲む。

今日はさっき寄ったスーパーに売っていた〝夏祭り味サイダー〟にした。薄い青色の着色料を使っていて、味はラムネに似ている。

「さっきの話、どう思う?」

二階の部屋を見て尋ねる私に、ソファでぼんやりテレビを見ていた隆幸さんが「ん」と短く答えた。

「スクールを辞めるなんてよくある話なんじゃない?」

「そうじゃなくて、辞めた理由が涼太くんってこと。いじめとかあったのかな……」

時間を置いて尋ねても、朝陽はその話題を拒否し続けた。むしろ、普段は言われるまで入らないお風呂をさっさと済ませ、ベッドへもぐり込んでしまった。

「言いたくないことだってあるだろ。子どもには子どもの世界がある。俺だって朝陽の頃は、親に言いたくないことのひとつやふたつあったし」

グラスの中で、炭酸がなにかをつぶやくように弾けていた。

「それはそうだけど……。涼太くんの家は近所でしょう? 香澄さんとは保護者会でしょっちゅう顔を合わすし、ランチ会でも。なにも知らないってわけにもいかないじゃない」

「まあ、言いたくなったら自分から話してくるよ」

お気楽な答えにガッカリする。

私の不機嫌を見抜いたのか、隆幸さんはサイダーで唇を湿らせてから言った。

「こんな言い方はなんだけど、朝陽がなにかされたわけじゃないし」

――お前の大切な人が攻撃をされても、同じことが言えるのか?

三毛猫の言葉が頭の中でリフレインし、思わず「あ」と声が出てしまった。

「どうした?」

「あの、あのね。三毛猫――」

そこまで言ってから意識して口を閉じた。

さっき、幻を見たことにしたはず。猫がしゃべったなんて話をしたら、隆幸さんを心配させてしまう。

「そういえば、今度の日曜さ、紗矢(さや)が顔出していいか、って」

隆幸さんが思い出したように口にした。紗矢さんは隆幸さんの妹で、今年三十歳になる。

「志保に彼氏の愚痴を聞いてほしいんだって。もう別れればいいのに」

「そんなこと言わないで。私でよかったら聞くよ。なんなら泊まってもらってもいいくらい。あとでLINEしとくね」

隆幸さんは紗矢さんに甘い。その代わりに、長年つき合っているという彼氏さんには厳しい。年が離れているせいで、どこか親のような気持ちを持っていると推測している。

「そういえばさ」と、隆幸さんは残りのサイダーを飲み干した。

「師匠――お義父さん、例の仕事、ついに受けたんだってな」

「ああ、朱色の和紙の話? まだ試作品の段階みたい。けっこうな数のオーダーが来る、って張り切ってたよ」

「ずいぶん前に依頼されてたやつだろ? そこの社長がお義父さんの作る和紙の大ファンなんだって」

「そうなんだ。お父さん、私にはそういう話、しないから」

職人気質の父は、たとえ納品直前であったとしても、自分の意志で断ってしまうことがあり、昔はそのことで母とよく喧嘩になっていた。そのせいもあり、納品するまでは黙って作業を進めることが多い。

「少し元気になったってことだよな?」

「そうだと思う。隆幸さんが戻ってくることも楽しみにしているみたい」

「俺も早く一緒に仕事をしたいよ」

自分では気づいてないだろうけれど、弟子の顔に戻っている。

隆幸さんがお風呂に行ったタイミングで、紗矢さんにLINEすることにした。

スマホを開いて驚く。利津子さんからのメッセージが届いていたのだ。

グループLINEではなく個別でのメッセージをもらうのは、最初にスタンプを送り合って以来のことだ。

『こんばんは

突然のメッセージごめん

聞いてると思うけどスクール辞めた

そのことで話したいことがあって

今度、時間ある時に会うことってできる?』

利津子さんは、グループの中でいちばん年が近い。

けれど、ふたりきりで会ったことは一度もなく、授業参観や運動会などの行事で会えば、少し話をする程度の間柄。

文章を見て、利律子さんがあっけらかんとした性格だったと思い出した。

返事をする前に、次のメッセージが届いた。

『あと このことはみんなには内緒で

香澄さんには絶対に』

部屋の照明が急に暗くなったように思えた。

スクールを辞めた理由は、家庭の事情だけじゃないんだと理解した。やはり、涼太くんがなにか関わっているのだろうか……。

やり取りをくり返し、明日の昼間に会うことになった。

お風呂から出るとスマホがまたチカチカ光っている。利津子さんから追加のメッセージが届いていた。

『インスタ見た? ちょっとひどいよね』

なんのことかわからず、インスタのアプリを開く。

香澄さんに言われてダウンロードしたけれど、たまにいいね!ボタンを押す程度で、普段は開いてもいない。

最初のページに香澄さんの投稿が載っていた。すぐに気づく。この写真は、さっきスーパーで撮ったやつだ。

香澄さんの満面の笑みに、私の強張った顔。スーパーの蛍光灯の白さまで、思い出せる。まさかあの写真をアップするとは思ってなかった。

画面越しに見ると、私じゃない人みたいに思える。

『#ママ友 #スーパーでバッタリ #子どもが同じスクール』

並ぶハッシュタグ。いいね!がもう三○〇もついている。

コメント欄を開くと、いくつものメッセージが並んでいた。

『素敵な洋服ですね かわいい』

『香澄さんが行くスーパーってどんなところだろ』

絵文字も香澄さんを褒め称えている。

コメント欄をスクロールすると、そこには他人の好奇と皮肉が詰まっていた。

『本当にママ友? 親じゃないの?』

『隣の人とのセンスの差がすごい』

『こう言ったら失礼だけど ビフォアアフターって感じ』

不思議とショックは少なかった。写真を撮られれば、インスタに載せられる可能性があることは暗黙の了解だし、そもそも身なりに気を遣わない私も悪い。

知らない人から厳しいことを言われるのは不快だけど、香澄さんだって悪意があって載せたわけじゃないし。

――お前は。

三毛猫の声が再生されそうになり、慌てて画面を閉じた。

こんな日は、さっさとお風呂に入って寝よう。湯気に包まれてしまえば、きっと忘れられる。

うちのお風呂は温泉ではないけれど。

利津子さんは、待ち合わせ場所である喫茶店に早く来ていたらしく、私が着いた時にはランチセットを食べ終わっていた。

仕事中なのだろう、紺色のスーツを着ている。

向かい側の席に着くと、すぐに「ごめんね」とナプキンで口を拭いた。

「このあとアポ入っちゃってね。志保さん、食事済ませてくるって言ってたから、勝手に食べさせてもらっちゃった」

ショートカットに、化粧っ気のない顔。白い歯が焼けた肌によく似合っている。

「全然いいよ。仕事って生命保険の外交員だよね?」

「要するに営業ってこと。こんな時に限ってお得意様からの呼び出しきちゃってさ。とことんついてないよ」

ガハハと笑うと、店員の呼び出しボタンを押してくれた。

「ランチの飲み物持ってきてもらえる? 志保さんは?」

「アイスコーヒーをお願いします」

注文を終えると、利律子さんはあくびをした。

「昨日、陽菜乃が猫拾ってきちゃってさ。うち、アパートだから飼えないのにわかってくれなくって大騒ぎ」

「あ、そうなんだ」

頼まれたらどうしよう、と無意識に身構える。

「なんとか親戚に引き取ってもらえたんだけど、車で往復二時間だよ。寝不足でひどい顔してるでしょ?」

「そんなことないけど、大変だったね」

「あの子、すぐに動物拾ってきちゃうんだよね。私の愛情が足りてないからかも、ってたまに落ち込んじゃう」

こういう時、うまい言葉がなにも浮かばない。慰めようとするほど、空回りしそうな気がして。

無意識に窓に目を向ける。今のところ三毛猫の気配はない。

「陽菜乃が教えてくれたんだけど、志保さんとこも昔は猫飼ってたんだって?」

水の入ったグラスを手に、利律子さんが尋ねた。

「独身の頃から飼ってたんだけど、三年前に亡くなっちゃって」

あれは十八年前。雪の寒い夜、震えながら鳴いている子猫を見つけてしまった。真っ白な毛並みだったので、ユキと名づけた。ちょうど引っ越しを考えていたところだったので、ペットの飼えるマンションに引っ越した。

ユキはよく鳴く猫だった。私が仕事から帰ってくると、鳴きながらあとをついて回り、座ると膝の上に乗りたがった。当時の写真を見ると、抜け毛が目立たないように、私は白い服ばかり着ていた。

「もうペットは飼わないの?」

「朝陽は飼いたい、ってたまに言うけど、私は無理。もうあんな悲しい思いをしたくなくて」

最後は白内障になり、耳も聞こえなくなった。かれた声で私を探すユキをまだ昨日のことのように覚えている。

ユキは私でよかったのかな。幸せな一生だったのかな。そんなことを今でもたまに考えてしまう。

重くなる雰囲気を感じたのだろう、利律子さんが「あのさ」と明るい声を出した。

「今日は来てもらっちゃってごめんね。あと、スクール辞めちゃったのもごめん。なんか、参っちゃってさ」

朝陽が口にしたことを言うべきか迷いながら、

「なにかあったの?」

そう尋ねた。

「陽菜乃が、急に『行きたくない』って言い出して。最初は理由を言ってくれなかったんだけど、なんとか聞き出したら、『意地悪されてる』って。もう、びっくりしちゃってさ」

「意地悪? え……どんなふうに?」

――全部、涼太のせいなんだよ。

昨日、朝陽が言った言葉が脳裏で再生された。

「リュックを隠されたり、水筒の中身をこぼされたりしたって。あの子、のんびりしてるから、最初は自分がミスったって思ってたみたい。でも、三回目になったらさすがに……ね。涼太くんがやってたみたい」

やっぱり涼太くんが関わってるんだ……。

「どうして涼太くんだってわかったの?」

飲み物が運ばれてきた。店員が去るのを待って、利律子さんが苦笑いを浮かべた。

「涼太くんがリュックを隠してるのを、朝陽くんが見てたんだって。朝陽くん、問い詰めてくれたみたい。それで涼太くんがやったってわかったんだけど、最後まで謝らなかったって」

「ああ……それで」

声がうまく出ず、アイスコーヒーで喉を湿らせた。

「子どものしたことだし、最初は大きく騒がなかったの。だけど、陽菜乃が泣いて帰ってきた日があってさ。メモを持ってた。『お父さんいないくせに』って。さすがにムカついてさ、香澄さんに話しに行ったんだ」

利律子さんは、テーブルの上の砂糖入れをぼんやりと見ながら言った。

「リュックとか水筒のことは一応謝ってはくれた。『たぶん陽菜乃ちゃんのことが好きだったのかもね~』だって。メモについては『うちの子じゃないんじゃない?』って、スマホをいじくりながら言ってた。なんか呆れちゃった」

どんな風だったか容易に想像できてしまう。

「チラッと画面が見えたんだけど、インスタを更新してるみたいだった。でも、家に帰ってチェックしたら前の日の投稿のままだったわけ。だから、裏アカがあるんじゃないかって探したの。ハッシュタグで検索してみたら――やっぱりあったんだよね」

利律子さんは、そこまで言ってふっと目を伏せた。

「そこに、こんな投稿があったの」

声が少しだけ低くなった。

「『うちの子がいじめたとか言いがかりつけられたんだけど。スクールにもほとんど来ないクセに、口だけ達者なモンスターっているよね。手土産のケーキも安っぽくてウケる』って書いてあった。タグもひどかったよ。『やっぱり距離感って大事』とか、『被害者ヅラしんどい』『だるすぎ』、だってさ」

まさかの展開に息ができない。どう見ても、今の話に一致している。

「香澄さんがやったっていう確証はないよ。でも、投稿の口調や時間帯からして、私はそうだと思ってる。うちらってあまりしゃべったことがないけど、これからはもっとそうなるでしょ? まあ……なんていうか、伝えておこう……って」

歯切れの悪い言い方に、やっと気づく。

たまに会ってしゃべる程度の関係なのに、わざわざ教えてくれたということは、ひょっとして……。

「待って。それって……その裏アカに、私のことも書かれてたりする?」

利律子さんは目をそらしたまま、ため息をついた。

すぐにバッグからスマホを取り出し、インスタを開いてみる。

「やめたほうがいいよ。気にするだけ損だし。ほんと、ろくなこと書いてないから」

でも、検索する指を止められなかった。

ハッシュタグをいくつか試すと、すぐに見つかった。アカウント名はよくわからないアルファベットの羅列。トップ画像はバラの花束の写真だ。

更新したのは昨日で、青空の写真の下に文章が続いている。

『年上ママってなんであんなに見栄っ張り?

盛り上がってる時も大人ぶっててしらける

親の仕事を手伝ってるとか言うけど、小さな町工房だし

しかもつぶれかけてるの知ってるんですけど笑笑笑

#空気読んでほしい #パートのマウント #老害』

心臓が、どくんと音を立てた。

まさか、違う――そう思おうとする前に、次の投稿が目に飛び込んできた。今度は小説の表紙が映っている。

『こっちはどんだけメイクに時間かけてると思ってんの

ナチュラルで許されるのは若い時だけ

服装もダサすぎて死ぬ

隣に並ばれるの迷惑

#年相応って知ってる? #隠しきれない生活感 #仕事アピール乙』

喉の奥がカラカラになった。慌ててアイスコーヒーを飲むけれど、まるで冷たい泥水を飲んでいるみたいで吐き出しそうになる。

タグの文句のひとつひとつが、ナイフのように刺さってくる。

――あたし、ほんとに志保さんのこと、頼りにしてんの。

――あたし、志保さんのこと、大好きだよ。

あの言葉は、全部?だったの?

自分が滑稽に思えた。信じた自分が、愚かに感じた。

それでも、信じたい気持ちが残っていることが、いちばん苦しかった。

この記事の詳細データや読者のコメントはこちら