【第4話】夢叶う野菜スープ 水瀬瑠璃

(C)サトウユカ/スターツ出版 無断転載禁止

私、水瀬瑠璃(みなせるり)の幼少期の夢は、お母さんのように素敵なママになることだった。

母は専業主婦で、誰よりも早く起きて、毎日朝ごはんを作ってくれていた。

眠たい目を擦りながら起きると、迎えてくれるのはキッチンから聞こえるおいしそうな音。まな板の上でトントントンと響く包丁のリズムや、フライパンでなにかがじゅわっと弾ける音。そして、今でも思い出せるのは、部屋中に広がるおいしそうな匂いに心が弾んでいたこと。

私は母親の鏡のようなお母さんの背中を見て育ったおかげで、いつの日からか「お母さんみたいな素敵なママになりたい。結婚して家族に素敵な朝ごはんを作ろう」と思うようになっていた。その夢がどれだけ難しいか知らずに……。

自分に結婚は向いていないと気づいたのは、いつ頃だろう。

三十代。いや、それよりもっと早くから、結婚願望は消えていたのかもしれない。

二十代、就職した会社はいわゆる大手といわれる飲料メーカーだった。最初に配属されたのは、今とは違うマーケティング部。販売戦略を考えたり、商品が売れる仕組みを作る、そんな仕事に全力投球していた。戦略通りにキャンペーンが当たれば、売上に直結する。頑張れば頑張るほど、結果が出る仕事は私に向いていると思った。

三十代、仕事に対して若い世代との温度差を少しずつ感じはじめた。

今の子は、熱量よりコスパが大切らしい。平成育ちの精神論は、もう通用しなかった。

気がつけば三十歳を過ぎても独身で、結婚願望は余計に薄れていくばかり。

いよいよ結婚を諦めたのは三十五歳を過ぎた頃。

私は生涯独身で生きていこうと決意も固めた。

……その頃からだったかな。

一生ものの財産として、自分のために終の住処が欲しいと思い始めたのは。

実際に不動産会社をめぐり、行動に移したのは四十歳を目前にした頃だった。

働き詰めで積み上げた貯金を頭金にし、足りない分は住宅ローンで賄った。

そうして、ついに手に入れた念願のマイホーム。私にとって終の住処。

四十歳を迎えた今、当初の計画にはなかった暮らしをしている。友人とルームシェアだ。

歳を取れば取るほど、目新しいことなんて、なかなか経験できないと思っていた。

だけど、今の生活は当初の人生設計とは、ガラリと変わっている。

よく聞く言葉だけど、人生はなにが起きるか本当にわからない。

子供の頃に描いた理想の大人像とは、きっとかけ離れてしまったと思う。

それでも今の私は、なんとか日々を生きている。

カーテンの隙間から差すやわらかな日差しが、テーブルの上に置いたマグカップや読みかけの本を照らしている。

この家を買ったばかりの頃は、綺麗すぎてがらんとしていた。

けれど今は、ソファに投げ出されたクッションや、新しく加わった三人分の食器。

物が増えていくたびに、生活感がにじみ出てきたな、としみじみ思う。

そして、その変化がたまらなく嬉しかった。

「今日の朝ごはんは私が担当か……なににしようかな」

朝食を一緒に食べようと決めたあと、交替制で作ることも後付けされた。これが案外正解だった。

自分以外の担当の時は、ゆっくり起きても、朝ごはんが準備されていて。

こうして自分が担当の時は、なにを作ったら喜んでくれるかな……。とちょっとわくわくする。それに加えて、作った人が片付けも担当することも決まった。そうやって事前に決めることで、誰か一人の負担にならなくて済む。共同生活をするうえでも、ルールを決めたのは良かったと思う。

「……あ、結構時間ないじゃん」

時計を見ると、翠と朱音が起きる時間が迫っていた。料理に時間はかけられないので、すぐに作業に取り掛かる。

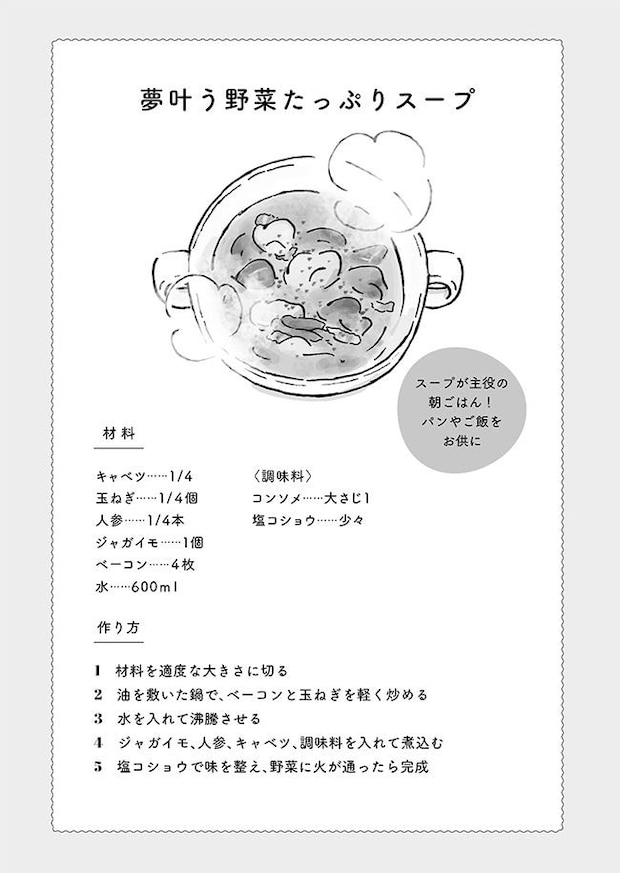

本日作るのは野菜たっぷりスープ。

メインはスープにして、ごはんかトーストを選んでもらおうと思う。

材料は全部冷蔵庫に残っていたあまりもの。

キャベツ、玉ねぎ。ジャガイモ、人参。味の深さを出すためにベーコン。

栄養を考えて、野菜はあるもの全て使ってしまいたいくらい。まずは、キャベツを洗って、小さめに切っていく。

そして、玉ねぎ、ジャガイモ、人参は皮をむいて、適当な大きさにカットする。

ゴロゴロと大きめの具材にしたいところだけど……。

今日は全体的に小さめに切ることにした。

具材が大きくなると、火が通る時間がかかってしまうからだ。

食材を切っている間に、鍋に張っていた水が沸騰したみたい。本当は煮えにくい材料から、投入していくところだけど……。

えーい。この際全部入れてしまえ。

順番を気にすることなく、全ての材料を鍋に入れた。

几帳面な翠が見ていたら「全部一緒に入れるの!?」なんて驚かれてしまいそうだ。そんな姿を想像したら、思わずふっと笑みがこぼれる。

しばらくコトコト煮込みながら、待っている間に、白いごはんを炊く準備を済ませた。

料理も仕事と同じで、要領の良さが大事だ。同時進行でうまく回せていることに満足して、一人なのに得意げな顔になってしまう。

竹串を用意し、ジャガイモと人参に中まで火が通っているか確認する。人参はすっと竹串が通った。ジャガイモは煮込みすぎたようで、竹串を通す前にほろりと崩れた。まあ、特に問題はない。これもご愛嬌というものだ。

次に味付けをしていく。使うのはコンソメと塩胡椒だけ。シンプルだけど、私は一番好きな味なんだ。

これ以上ジャガイモが崩れないように、全体をそっとかき混ぜた。

「よしっ、味見は大事だから……」

そう口にしながら、心の中ではしめしめと笑っていた。要するに、味見という名の一口を楽しみにしていたのだ。

小皿に少量のスープを注ぎ、口に運ぶ。

「はあ~~」

おいしいという感想よりも先に出たのはため息だった。

これで朝ごはんにぴったりのあたたかいスープは完了っと。

味見の一口だけでは足りず、もっと食べたくなった。

けれど、グッと唾を呑み込み我慢する。

そうしている間に、リビングのドアが開く音が聞こえた。

「……おはよ」

「るりぃ、おはよお。あれ、すごくいい匂いがする~」

翠と朱音がタイミング良く起きてきた。

寝ぼけて目を擦っていた朱音は、匂いをかぎ取ったのか、一目散にキッチンへとやってきた。

「この匂いの正体、今日の朝ごはんなにー?」

まるでごはんが待ちきれない小学生のようだ。

その様子に、思わず笑ってしまう。

「今日の朝ごはんのメインは、野菜たっぷりスープです」

「わぁ、野菜たっぷりはありがたいわ」

私たちはいい歳である。もちろん、健康のこともしっかり考慮済み。

「ごはんと、トーストどっちにする?」

「選択制なの? ふふっ、なんだか楽しくなっちゃうね。わたしは白いごはんもらおうかな」

そう言って翠はやわらかい笑みを浮かべた。

「あたしはね、パン派だからトーストにする」

朱音からトーストの要望を受けて、パントリーに余っていた食パンをトースター―に入れた。

その時、炊飯器から炊きあがりの音楽が鳴り響く。ちょうどよくごはんも炊きあがったみたいだ。

「これで準備は終わり。朝ごはんにしよ!」

私は意気揚々と声をあげた。熱が冷めないようにと、できあがった料理を素早く運んでいく。

野菜たっぷりあたたかいスープ。白いごはん、付け合わせに納豆。こんがり焼けたトーストが食卓に並んだ。出来立ての料理を眺めると、我ながらいい朝ごはんになったな。と誇らしくなる。

「お腹ぺこぺこだったの。いただきます」

「いただきます」

「瑠璃、作ってくれてありがとう! いただきまーす」

朱音は手を合わせると、挨拶と共にお礼も添えた。まだ起きたてだというのに、声は弾んでいる。

そういえば、食べる前にいつもお礼を伝えてくれる。それが妙に心地良い。

「ねえ、朱音っていつもお礼言ってくれるよね?」

トーストにかじりつく寸前だった朱音は、大きな口を開けたままぴたりと止まる。

「……そう? 自分では意識してなかったけど、言ってるかな?」

朱音は少し考えてから、思い出したように顔を上げる。

「あ、わかった。たぶんね、今まであたしが料理をしても、旦那も息子もお礼の一言がなかったんだ。毎日作っても、当たり前みたいな顔されてさ。あれ、ほんっとうに腹立つんだよね」

そう言った朱音は、わかりやすく顔をしかめてみせた。

「なるほど、それで今は忘れずに言ってくれるんだ」

「特別意識はしてなかったけどね。その経験があるから、今は自然と口に出ちゃうんだと思う」

朱音は眉間のしわがなくなって、照れくさそうに笑う。

「朱音に『ありがとう』って言われると嬉しい気持ちになるんだ」

「わたしもそうだった。お礼を言われると嬉しくなって、おいしいと嬉しいで気持ちが二倍になる」

翠も頬張りながら、穏やかに笑った。

『ありがとう』を交わすだけで、食卓がもっとあたたかくなる。なんとも不思議で、素敵な言葉だ。

「瑠璃、作ってくれてありがとね」

急に改まって翠が軽く頭を下げた。くすぐったいけど、やっぱり嬉しい。みんなで顔を見合わせてまた笑った。

「……ねえ、そろそろ食べていいかな? ずっとお預け喰らってるみたいになってるよ」

そう言った朱音は、右手にトーストを持ったまま。

「ははっ、本当だ。食べよ!」

私と翠が最初に手を付けたのは、野菜スープだった。湯気を冷ましながら、ごくんと流し込む音が重なる。

「あったか~い」

「おいしいー」

こぼれ落ちたような感想に嬉しくなる。

朱音は焼き立てのトーストにかじりつき、満足そうな表情になった。私は翠と同じごはんを選んだ。付け合わせの納豆のパックを開ける。付属のからしを入れて、箸でくるくると混ぜた。それから納豆を熱々のごはんに乗せていく。パクッと頬張ると、納豆のねばり気とごはんの粒が絡み合う。

「納豆っていいよね。おいしいし、健康にもいいなんて」

噛み締めながらしみじみと思う。

「わかる。何度食べても飽きがこないんだよね」

隣で同じく納豆を食べていた翠は深く頷いた。

「そういえばさ、小さい頃二人は将来の夢ってあった?」

朱音はサクッとトーストをかじりながら、思い出したように質問を投げかけた。

「朝から深めの話?」

「朱音らしくない。突然どうしたの?」

唐突すぎる質問に聞き返すと、朱音は真剣な顔で答える。

「あたし仕事を探してるんだ。第二の人生。どうせなら、本当にやりたい仕事に就きたいなあって思ったの」

「それで将来の夢ね。わたしはみんなが知っての通り、子供の頃から小説家です」

スープとごはんを頬張りながら、翠は答えた。

翠は子供の頃からの夢を叶えている。真面目で努力家の翠だからこそ、成し得たことだ。

「子供の頃の夢を叶えるのってすごいよねー」

「ふふっ、遅咲きだけどね」

朱音は口を動かしながら、今度は私に投げかける。

「瑠璃は?」

「えっと、私は……」

朱音に話を振られて、すぐに答えることができなかった。

私が子供の頃に抱いていた将来の夢。それは、すぐに思い至った。

〝お母さんみたいに家族においしい朝ごはんを作ること〟。

すぐに頭に浮かんだけど、なんとなく言い出しにくい。

だって、叶わなかったことになるし、私のキャラではないような気がした。

「うーん、なんだったっけなあ。そういう朱音は?」

うまい誤魔化し方が出てこなくて、あやふやに答えて朱音に話を振る。

「あたしはね、実はカフェとか小さなお店を開きたかったの」

それは私も初めて聞いた話でちょっと驚いた。

「初めて聞いたよ」

「そうでしょ? 初めて言ったもん」

「朱音、料理上手だし気が利くし、向いてるんじゃない?」

朱音は主婦をしていたこともあってか、料理が上手だった。

私や翠が作らないような、ちょっと洒落た料理をいつも作ってくれる。

「嬉しいー。本気でそっち方面で探そうかなぁ?」

話しながらも、朝ごはんを口に運ぶ動作は欠かさない。スープを一口すすって、ごくりと喉を鳴らす。そんな風に食べていると、いつのまにかテーブルの上の食器は、どれも空になっていた。

おいしいで満たされた体は、ぽかぽかと体温があ上がる。

「瑠璃のスープの味、優しくておいしかったー」

「あたたかいスープっていいね。体があたたまるよ」

「お粗末さまでした」

照れ隠しに両手を合わせて会釈をする。あたたかい言葉は、たしかに私の心に染沁みて、自然と口角があがった。

みんなが食べ終えたので、テーブルの上を片付けようとした時だった。

ふと思考が停止して、古い記憶が蘇る。

そういえば、お母さんも私が「おいしかった」って言ったら、嬉しそうに笑ってたなあ。

にこりと優しく笑うお母さんの姿が鮮明に浮かんだ。

「ある意味……叶ったかもしれない」

私はぼそりと呟いた。

「え、なにが?」

翠と朱音は、同じタイミングで片付けていた手を止める。そして、不思議そうに首を傾げた。

「私の将来の夢さ……叶ってた」

再度はっきり繰り返す。今度はしっかりと声を張った。

「私の将来の夢は〝お母さんみたいに家族においしい朝ごはんを作ること〟だったの」

言い終えた瞬間、顔が一気に赤くなる。笑われるんじゃないか。とすぐに後悔した。思った通り、翠と朱音は顔を見合わせている。

「あ、でも違うよね」

慌てて取り繕おうとすると……。

「それは、叶ってるって言っていいんじゃない?」

「ある意味じゃなくて叶ってるよ」

間髪容れずに、肯定の声が返ってきた。途端に嬉しくなって目頭が熱くなる。

二人に言われて、ようやく腑に落ちた。

昔、心に描いていたようなお母さんにはなれなかった。

だけど、今こうして大切な人のために朝ごはんを作って、同じ食卓でごはんを食べている。

それだけで、あの頃の夢はもう叶っている気がした。照れくささを超えて、自然と笑みがこぼれる。

誰かと食卓を囲むこと。

誰かのために料理を作ること。

そして、誰かが自分のために料理を作ってくれること。

それは日常の延長線上にあるものだけれど、実はとても幸せなことなのかもしれない。

あまりに、近すぎて見えていなかった。

……誰かのために朝ごはんを作って、一緒に笑って食べる。

そんな夢だった日常が、今こうして目の前にあった。

「瑠璃の夢が、こういう形で叶うのってなんだか嬉しい」

「これからも、楽しく朝ごはん食べようね」

二人の笑顔のおかげで、子供の頃に抱いた夢が、ようやく報われた気がした。

昔憧れていた夢の形とはちょっと違うけれど。

現状も、案外悪くない。……いや、はっきりと言いきれる。

友人とルームシェアをして、おいしいごはんを食べる。

この生活が、私にとって最高の日常だ。

この記事の詳細データや読者のコメントはこちら