アーケードを抜けたその先に、ちょっとだけ風向きが変わるような一角がある。「Jardin de Ran(ジャルダン・デ・ラン)」。フレンチだけど、気取ってない。おいしいけど、静かすぎない。

布施のまちに、そっと根を張るこの店には、一流ホテル仕込みの腕と、下町の温度が同居している。背筋が伸びるようでいて、どこか懐かしい味がする。そんなお皿が、今日もふつうに並んでいる。

商店街を抜けた先の、やさしい余白

布施駅から歩いてすぐの「広小路南商店街」。

八百屋の元気な掛け声を背中に受けながらアーケードを抜けると、急に空気がすこし柔らかくなる。白い壁、控えめな看板。まるで通り過ぎてほしそうな顔をしながら、どこか引き寄せられる外観。

「ジャルダン・デ・ラン」は、そんなふうに、まちの“隙間”のように佇んでいる。

もともとは喫茶店だった場所。永田さんの母が営んでいたお店の記憶が、今も内装のあちこちに残る。

木のカウンター、ボックス席、やわらかい照明。どれも、少し古くて、ちょうどいい。背筋をしゃんとさせるフレンチも、ここではどこか、肩の力が抜けているように見える。

こだわらない、を貫く強さ

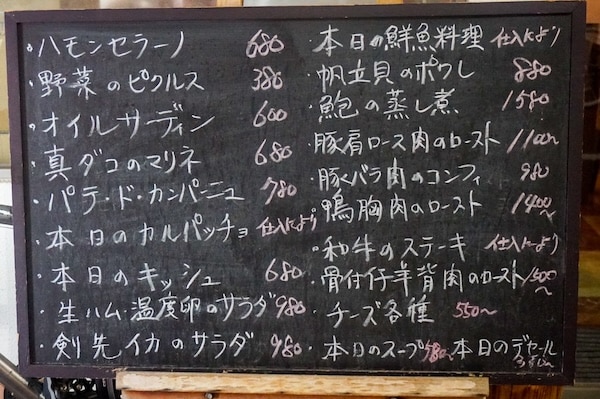

「フレンチにこだわりすぎない」——そう語る永田さんの料理には、境界線がない。ある日はオイルサーディン、また別の日には、カルパッチョが前菜に並ぶ。ジャンルよりも、“このまちの人に合うかどうか”が最優先。

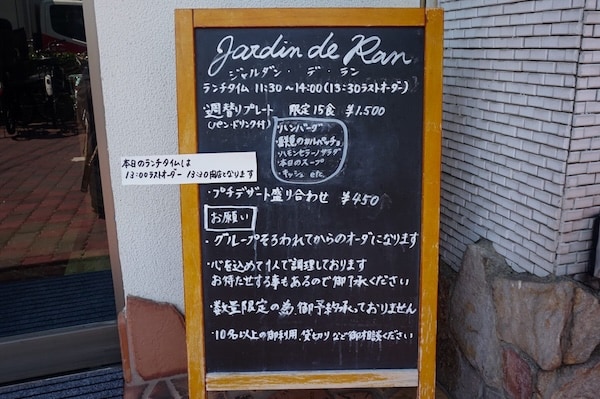

常連が楽しみにしているのは、日替わりのワンプレートランチ。少しずつ盛られたおかずたちが、どれも手間のかかった味。

この日のメインはハンバーグ。「あの人が来るから」と、リクエストで決まったらしい。 その一皿には、台所で誰かのために手を動かす、あの感じがある。

夏が近づけば、スペインでは定番のガスパチョが登場する。 冷たいトマトのスープが、汗ばむ肌にすっと染み込む。 季節を感じる料理は、口よりも先に、身体が「ありがとう」と言ってしまうようなやさしさだ。