展示構成:4つの章で辿る「思考の旅」

本展は、時代ごとの変遷を4つのセクションで構成し、中西夏之の複雑な思考を解きほぐしていきます。

第1章:生体と物質の錬金術

第1章では、「コンパクト・オブジェ」など、1960年代前後の前衛的な試みを紹介。画家・中西が誕生する前の熱量を体感できます。

1950年代末、高度経済成長に沸く東京で、中西夏之のキャリアは始まりました。東京藝術大学で正統な美術教育を受けた彼ですが、その出発点は「絵画の破壊」という衝撃的なものでした。

当時、既成の芸術の価値観を否定する「反芸術」の渦中にいた中西は、キャンバスに向かうことを一時中断します。ここで重要なのが、高松次郎、赤瀬川原平と結成した「ハイレッド・センター」での活動です。彼らは路上で日常の清掃活動をパフォーマンスとして行うなど、芸術と日常の境界を無効化しようと試みました。

また、本章で注目すべきは《コンパクト・オブジェ》に代表される作品群です。卵型の樹脂の中に時計の部品や毛髪などを封じ込めたこれらの作品は、生命(生体)と無機物(物質)が混ざり合う、まさに錬金術的な美しさを放っています。この時期に深く関わった舞踏家・土方巽との出会いは、後年の「身体性を伴う絵画」へと繋がる重要な伏線となっています。

《韻 YS》1959年 個人蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《韻 YS》1959年 個人蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《コンパクト・オブジェ》1962年 国立国際美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《コンパクト・オブジェ》1962年 国立国際美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

第2章:絵のある場所と絵の形

第2章では、絵画への再帰。具象・抽象の枠を超え、色彩や形態そのものを自己言及的に問い直す初期の絵画実践を展示。

1960年代後半、一度は絵画から離れた中西が、再びキャンバスの前に戻ります。しかし、それはかつての絵画への回帰ではなく、全く新しい「絵画観」の提示でした。

この時期の中西は、何か特定の対象を描くこと(具象)や、自身の感情を表現すること(抽象)にも関心を示しませんでした。彼が突き詰めたのは、「そもそも、絵画を描くとはどういうことか」という自己言及的な問いです。

土方巽との協働を通じて得た「身体の感覚」を画面に持ち込み、色彩がいかにして形を成し、画面がいかにして空間を支配するのかを実験的に繰り返しました。何層にも重ねられた色彩や、不可解な筆致の跡は、観る者に「何が描かれているか」を問うのではなく、「絵画がいま、ここに存在している」という事実そのものを突きつけます。

《弓形が触れて Ⅲ》1978年 国立国際美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《弓形が触れて Ⅲ》1978年 国立国際美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

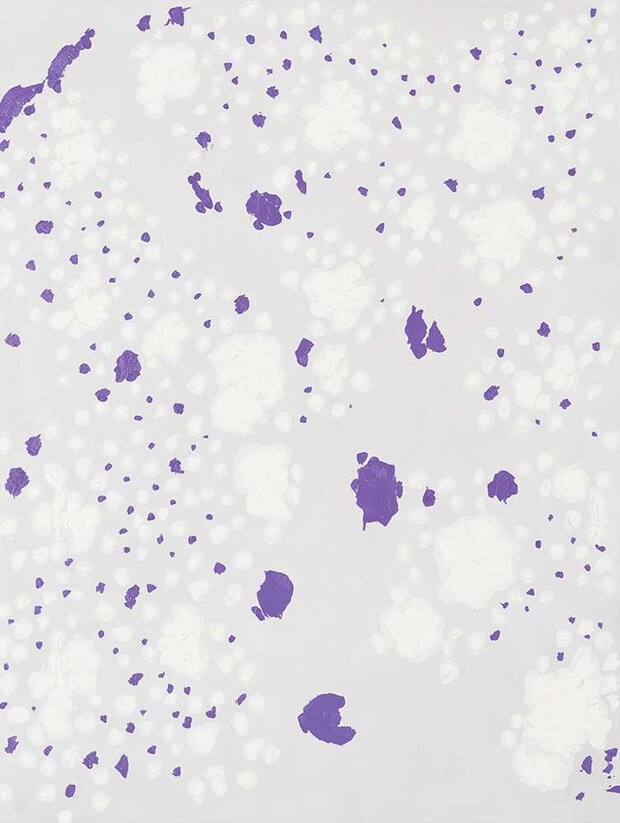

《紫・むらさき XVIII》1983年 国立国際美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《紫・むらさき XVIII》1983年 国立国際美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《中央の速い白 XIII》1990年 千葉市美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《中央の速い白 XIII》1990年 千葉市美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

第3章:無限遠点からの弧線

第3章では、代表作〈弓形が触れて〉シリーズを中心に、画家がどこで、どのように描くのかという「絵画の場所」を巡る理論的深化を辿ります。

1970年代から80年代にかけて、中西の絵画はより理論的、かつ空間的な広がりを見せていきます。その象徴となるのが、連作〈弓形が触れて〉です。

驚くべきことに、彼はキャンバスの表面に実際の「竹弓」を取り付けました。これは装飾ではなく、「描き手(画家)」「描かれる対象(世界)」「描かれる場(画面)」の三者の位置関係を測るための物理的な装置でした。

中西は、画家の手元から離れた「無限遠点」を想定し、そこから世界を捉えようと試みます。この時期の作品に見られる鋭い弧線や、独特の配置は、私たちが生きる世界の「発生と消滅」のプロセスを可視化しようとする壮大な実験でした。また、1980年代の《紫・むらさき》シリーズなどに見られる、深く澄んだ色彩の探求は、観る者を深い思考の淵へと誘います。

《背・円 – I 05》2005年 個人蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《背・円 – I 05》2005年 個人蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《擦れ違い/S字型還元》2011年 茨城県近代美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

《擦れ違い/S字型還元》2011年 茨城県近代美術館蔵 ©NATSUYUKI NAKANISHI

第4章:想像的地表にあふれる光

展覧会の締めくくりとなる第4章では、1990年代から没年に至るまでの、光に満ちあふれた晩年の大作群を紹介します。

この時期、中西の制作スタイルはさらに特異なものとなりました。数メートルもの長さがある特注の筆を使い、画面から遠く離れた位置から色を置いていく手法です。これは、自身の身体を画面に近づけすぎず、常に「遠くから見つめる」という彼の哲学を実践したものでした。

彼が最終的に到達したのは、「光・時・色の三位一体」という境地です。刻一刻と移ろう時間と、空間を満たす眩い光を、オレンジや黄緑、紫といった鮮烈な色彩によって画面に定着させること。それは、一瞬の生をキャンバスという「地表」に刻み込む行為でもありました。

50年以上の歳月をかけて、中西夏之が作り上げた「緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置」。その最終形を前にしたとき、私たちは「絵画を鑑賞する」という体験の概念が根底から覆されるのを感じるはずです。

2026年に見る意味。東日本大震災から15年を経て

中西夏之はかつて、日本列島を「あらゆる大陸系の起源から孤立させられ、しようとしている一隻の小舟である」と表現しました。1989年に発せられたこの言葉は、今、東日本大震災から15年が経過した2026年を生きる私たちにとって、より切実な響きを持って迫ります。

孤立した「小舟」のようなこの地で、私たちはどのように世界を見つめ、どのように佇むことができるのか。中西が絵画を通して投げかけた問いは、現代社会における私たちの在り方そのものを問い直す契機となるはずです。