産業革命と美術の自律性

19世紀に入ると、産業革命によって社会構造が大きく変化します。機械による大量生産が可能になり、実用品の製造と芸術作品の制作は明確に分離されました。

この時期、「芸術のための芸術(art for art's sake)」という概念が広まります。これは、美術作品は宗教的・政治的・道徳的な目的に奉仕する必要はなく、それ自体が目的であるという考え方です。

エドゥアール・マネ - 鉄道, Edouard Manet - Le Chemin de fer - Google Art Project, Public domain, via Wikimedia Commons.

エドゥアール・マネ - 鉄道, Edouard Manet - Le Chemin de fer - Google Art Project, Public domain, via Wikimedia Commons.

フランスの詩人 テオフィル・ゴーティエ(1811-1872)は、この思想の提唱者の一人でした。彼は1835年の小説『モーパン嬢』の序文で、「芸術は何の役にも立たない。美しいものだけが真に役に立つのだ」と述べています。なんだか難しそうな主張ですが、簡単にいうと、芸術が実用性から完全に独立した領域であることを宣言するものでした。

この時期の代表的な画家の一人が、エドゥアール・マネ(1832-1883)です。彼の《草上の昼食》(1863)は、当時のサロン(官展)で物議を醸しました。この作品は古典的な主題を扱いながらも、伝統的な描き方を無視し、平坦な色面と大胆な構図を採用しています。

マネは、作品が道徳的なメッセージを伝えることよりも、絵画としての形式的な実験を優先しました。これは、美術が実用的・教訓的な目的から解放され、純粋に視覚的な表現の探求へと向かっていることを示しています。

同じ頃、批評家や美術史家たちも、美術作品を体系的に分析し、評価する方法を発展させていきました。美術は単に見て楽しむだけでなく、知的に理解し、議論する対象となったのです。美術館や画廊も増加し、作品を静かに鑑賞するという文化的な行為が定着していきました。

20世紀の美術と「見ること」の問い直し

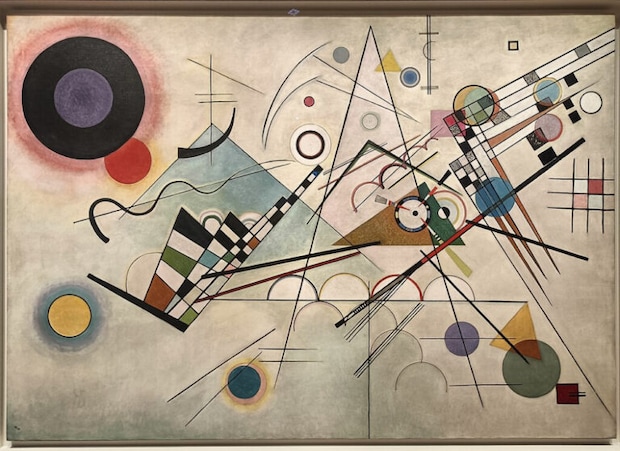

カンディンスキー『コンポジション8』, Kandinsky - Composition 8, July 1923, Public domain, via Wikimedia Commons.

カンディンスキー『コンポジション8』, Kandinsky - Composition 8, July 1923, Public domain, via Wikimedia Commons.

20世紀に入ると、美術はさらに大きな変化を遂げます。抽象芸術の登場により、作品は現実世界の何かを描写する必要がなくなりました。ワシリー・カンディンスキー(1866-1944)の《コンポジション VII》(1913)のような作品は、具体的な対象を持たず、色彩と形態の関係性だけで構成されています。

これは、美術が完全に自律的な領域となり、外部の現実に依存しない独自の言語を持つようになったことを示しています。

さらに興味深いのは、20世紀の美術家たちが「美術とは何か」という問いそのものを作品のテーマにし始めたことです。マルセル・デュシャン(1887-1968)の《泉》(1917)は、既製品の便器に署名をして展覧会に出品した作品です。この作品は、美術作品を定義するのは物体そのものではなく、それを「美術」として提示する文脈や制度であることを示唆しました。

デュシャンの行為は、美術が「見るため」のものであるという前提さえも問い直すものでした。《泉》は美しいから美術作品なのではなく、美術の文脈に置かれたから美術作品になったのです。この考え方は、その後のコンセプチュアル・アート(概念芸術)へと発展し、物質的な対象よりもアイデアや概念を重視する動きを生み出しました。

20世紀後半には、美術の社会的・政治的な役割を再び問い直す動きも現れます。ただし、これは中世のような実用性への回帰ではありません。美術家たちは、美術が社会的な問題に無関心であることを批判し、作品を通じて政治的なメッセージを発信しようとしました。しかし、その方法は教訓的な図像を描くことではなく、鑑賞者に思考を促す概念的な表現でした。