【鏑木清方ってどんな人? 絵とことばを紡ぐ画家】

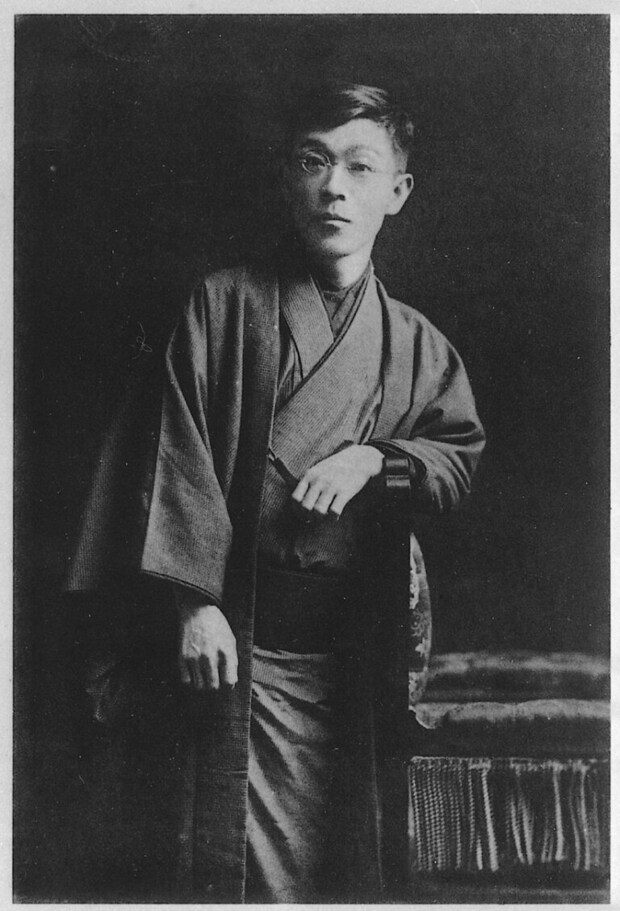

鏑木清方, Kiyokata Kaburaki 01.jpg , Public domain, via Wikimedia Commons.

鏑木清方, Kiyokata Kaburaki 01.jpg , Public domain, via Wikimedia Commons.

鏑木清方の本名は「健一」と言います。1878年、東京の神田佐久間町に生まれました。清方の父は幕末の著名な戯作者(18世紀後半に江戸で流行った風俗小説の総称)の條野採菊(じょうのさいぎく)、母は浅草の第六天神社の神官の家の娘です。

芸が身近にあった幼少期。絵や文学を好む

清方の両親はともに芝居を見慣れており、見方がうまい人たちでした。そのような両親の元に育った清方は、江戸庶民の生活・趣味、物の見方や考え方を体験し自分のものとしました。そのことが、自らの芸術の底流の元といえます。

清方は、幼い頃から外で遊ぶよりも、家にあった草双紙(江戸時代中期から後期にかけて刊行された、挿絵入りの娯楽本の総称)の絵の意味を説明するよう、祖母にせがんでいたようです。

文字がわかりはじめた頃から、拾い読みをはじめ、絵や文章に親しんでいきました。文学好きな子ども時代を過ごしたのです。

画家になるきっかけは父の会社の経営難

両親の血を受け、芝居好きでもあった清方は役者を目指していたこともあるそう。さらに、絵より文章が好きだったので文筆を仕事にしたいとも思っていたようです。しかし、父が経営していた新聞社の経営が苦しくなった頃、息子の行く末を不安に思った父から将来の職業について話し合うこととなります。父は清方に、定期的な収入のある挿絵画家の道を勧めました。

清方は挿絵画家になるべく、13歳で浮世絵師であり月岡芳年の弟子である水野年方に入門します。「清方」の名前は、年方から授けられたものです。

挿絵からはじまり、物語を絵にする研究を重ねる

新聞を2紙か3紙、雑誌や単行本の口絵、装丁などを描いていました。挿絵で人気になってから、本格的な絵の制作をはじめています。大の読書家でもあったので、絵を描きながらも寝るまを惜しんで本を読む暮らしぶりでした。

仲間と「烏合会」を結成し、物語を絵にするための研究を重ねていった清方ですが、文展では第1回目から落選。文学と強く結びついた作品は、なかなか世間に認められませんでした。

しかし、清方は探究を続けます。浮世絵を研究し、自分の描き方を転換させました。このあたりから彼の作品が認められるようになります。美人画や浮世絵から想像されやすい「いやらしく下品なイメージ」をしりぞけたことも、高く評価されたようです。官展(文展・帝展・日展)を中心に活躍していきます。

震災・戦争を期に新たな描き方へ

鏑木清方, Kaburaki Kiyokata photographed by Shigeru Tamura.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

鏑木清方, Kaburaki Kiyokata photographed by Shigeru Tamura.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

そんな清方の絵は、関東大震災(1923年)をきっかけに、新たな描き方に変わりました。自分が育った明治を回顧した作品を描き、「卓上美術」(ひとり卓上で楽しむような小さな作品)と名付けた作品を数多く制作します。

第二次世界大戦による空襲で、清方の自宅や疎開させていた作品の一部が消失。東京の郊外に住居を探しましたが、娘が鎌倉へ引っ越したのをきっかけに、清方も妻とともに鎌倉材木座へ引っ越したそうです。

戦後は、雑誌『苦楽』の表紙を描くことで再出発。挿絵を描く楽しさを味わっていました。その後、官展が日展として新たなスタートを切ったときに、清方作品で人気の美人画「春雪」を出品しています。

1948年には、「卓上芸術」の絵巻である「朝夕安居」を発表します。大きな展覧会から身を引いたのは、1949年に恩師である水野年方の肖像画を描いた「先師の面影」を出品した後のことでした。

晩年はひとが集まる場所で、好みの主題を描く

以降は、絵を描く仕事に区切りをつけ、「市井の風懐に遊ぶ」と称して、好みの主題に対して制作を楽しんだそうです。

独自の絵の雰囲気が高く評価された結果として、1954年74歳のとき、清方は文化勲章受章しています。同年、鎌倉の雪ノ下に家を構えた清方は、93歳で亡くなるまでこの地で過ごしました。

一流の随筆家でもあった

清方は日本画家のみならず、名随筆家としても知られていました。生前著した随筆集は、江戸・明治・大正・昭和へと移り変わる時代の風景と、それを思い偲ぶ彼の心情、当時の画壇(画家たちの社会)のこと、挿絵に関わること、芝居や芸人の思い出、自身の画のことなどが綴られています。

清方の作品は、多くの文人たちを魅了してきました。作品には、小村雪岱(せったい)が想定した『銀砂子』の他、『こしかたの記』、『築地川』などがあります。

【文豪との交差点:清方が“読んでいた”文学】

樋口一葉, Higuchi Ichiyou.png, Public domain, via Wikimedia Commons.

樋口一葉, Higuchi Ichiyou.png, Public domain, via Wikimedia Commons.

樋口一葉:『たけくらべ』に登場する美登利は清方の代表作。少女の心の機微を描いた

清方は少年時代に『文藝倶楽部』に掲載されていた一葉の作品の虜になっていました。中でも『にごりえ』『たけくらべ』の文章に強く惹かれ、そらで覚えたことを口で言えるほどだったそうです。彼は挿絵作家だった頃に、『たけくらべ』に登場する美登利を描いています。

清方は、一葉の挿絵を描きたいと望んでいました。しかし、絵の実力が伴わなかったのか、わずかな挿絵を『女子書簡文』に描いただけで終わり、以降は依頼がなかったそうです。

後に一葉は亡くなりました。彼女の作品に惚れていた清方でしたが、彼女と会う機会を得られないまま終わってしまいました。

清方は一葉の肖像写真を参考に一葉の挿絵を描いたことがあります。この作品を見て、泉鏡花が「(一葉に)逢ったことは無いというがこれはまた似ている」と言ったそうです。清方は肖像画の制作の依頼を受けることが多くありましたが、大展覧会への出品作として選んだのは数名だけ。そのうちの1人が一葉でした。それほど、彼は一葉のことを心から慕っていたのでしょう。烏合会展への出品作品『一葉女史の墓』は、清方の制作の源になったと言われています。

泉鏡花:鏡花作品の挿絵を数多く担当

泉鏡花, Kyoka Izumi.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

泉鏡花, Kyoka Izumi.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

清方は泉鏡花の愛読者でした。『妖怪年代記』から読みはじめたようです。非現実的なところや幻想的な彼の作品に惹かれていました。いつか、鏡花の挿絵を描きたいと思っていました。

春陽堂から依頼があり、清方は鏡花の『三枚続』の装幀を手がけます。それから3ヶ月後のこと、安田善之助が彼の自宅で2人を引き合わせてくれました。この出会い以降、清方は鏡花作品の多くの口絵を手がけるようになります。

鏡花の作品の装幀は、小村雪岱が有名です。しかし、清方が泉鏡花との縁で出会った人々から受けたインスピレーションをもとに描いた作品を数えると、小村の作品以上に、清方の作品の方が、数が多いと言われています。

清方は、鏡花の最終作品である短編小説『縷紅新草(るこうしんそう)』の口絵を手がけました。