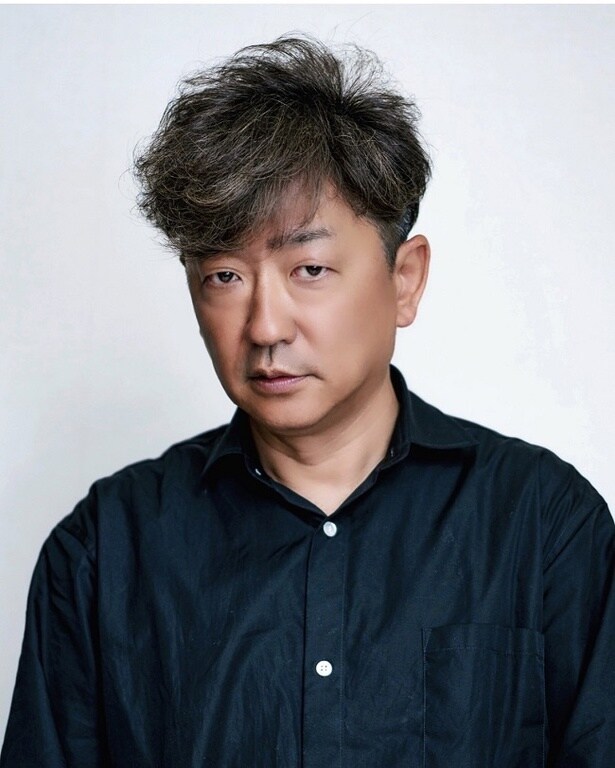

2023年・第21回『このミステリーがすごい!』大賞作にして、累計25万部突破の「名探偵のままでいて」シリーズがついに完結を迎えた。認知症の祖父が孫娘からもたらされる情報だけを頼りに謎を解く「安楽椅子探偵」ものの設定で、ミステリー界に鮮烈に登場した本シリーズ。著者はラジオ番組『明石家さんま オールニッポン お願い!リクエスト』(ニッポン放送)、『ナインティナインのオールナイトニッポン』(ニッポン放送)など数々の人気番組を手掛ける放送作家・小西マサテルさん。

シリーズ最終巻となる『名探偵にさよならを』の刊行を記念し、創作の原点である自身の介護経験から、放送作家ならではの「笑い」の技術、そして古典ミステリーへの尽きせぬ愛まで、三部作に込めた思いを語ってもらった。

■日常が暗転する衝撃。コメディと悲劇の“落差”で物語を際立たせる

――三部作を通して、それぞれどのようなテーマに挑戦されたのでしょうか?

【小西マサテル】小説や映画に限らず、物語を構築するうえで三部作という形式は非常に魅力的です。1作目で賞をいただいた当初から三部作でシリーズ化したいという構想があり、各作品で異なるテーマに挑戦しました。

1作目の『名探偵のままでいて』は、父の介護経験を原点に、認知症の老人が名探偵になる物語、いわゆる「安楽椅子探偵」の形式で描きました。安楽椅子探偵小説には様式美とも言えるパターンがあり、探偵が動かないため、事件は必然的に「過去の出来事を回想する」という形になります。ただ、事件がリアルタイムで進行せず、例えば連続殺人の「次は誰が狙われるのか」といった緊迫感が生まれにくい側面があります。

そこで1作目の発表後、どうしてもリアルタイムのサスペンスを描きたくなり、2作目の『名探偵じゃなくても』では、物語のなかで事件がリアルタイムに進行する構成に挑みました。主人公の目の前で登場人物が忽然と姿を消し、その人物を救うためには今すぐ謎を解かなければならない…という、時間的制約のある緊張感をテーマにしました。

そして3作目の『名探偵にさよならを』では、これまで書斎にこもっていた祖父を外に連れ出したいという思いがありました。そこで、祖父が豪華客船に乗るという設定を考え、船上で起こる殺人事件を題材にすることで、前2作にはなかった“動的な展開”を意識しました。3作目が最も完成度が高いと自負していますので、ぜひ手に取っていただけるとうれしいです(笑)。

――執筆にあたり、参考にされた作品はありますか?

【小西マサテル】構成を考えるうえで意識したのは、映画『愛と追憶の日々』です。喧嘩ばかりしているけれど実は仲のよい母娘の物語で、序盤はコメディタッチで描かれます。家族の何気ない日常が丁寧に描かれる一方で、ある日突然、娘が大病を患うという衝撃的な展開を迎えます。

日本の作品ではシリアスな物語は最初からシリアスに描かれることが多いですが、この映画のように、コメディだと思って観ていた日常が突然悲劇に転じる、その落差を際立せる手法として、“笑い”の要素を積極的に取り入れました。

■父の介護経験から生まれた物語。シリアスなテーマだからこそ「笑い」を

――放送作家として培われた「笑い」の技術は、シリアスなテーマを扱う本作にどう活かされていますか?

【小西マサテル】本作は、認知症の祖父が幻視によって真相に迫るという、少し変わった設定の名探偵ミステリーです。作中で描かれる介護や認知症といった要素は、私自身の父の経験を題材にしています。

シリアスになりがちなテーマだからこそ、物語が暗くなりすぎないよう、笑いの要素を意識的に取り入れました。ありがたいことに、読者の方からも「会話がユーモラスでおもしろい」といったご感想を多くいただいています。作中にはボケとツッコミ役の人物を配し、彼らの掛け合いは漫才さながらのテンポを意識しました。こうした点に、長年お笑い番組の台本を書いてきた経験が少しは活きているのかなぁとは感じています。

■「様式美と“ツッコミどころ”」完璧ではないからこそ、古典ミステリーは愛おしい

――シリーズには古典ミステリーへのオマージュが散りばめられていますが、小西さんを惹きつける古典ミステリーの魅力とは何でしょうか?

【小西マサテル】私にとってミステリーの原体験は、アガサ・クリスティ、ジョン・ディクスン・カー、エラリー・クイーンといった巨匠たちが描く世界観であり、特に名探偵が登場する作品に強く惹かれます。ミステリーは、エドガー・アラン・ポーが『モルグ街の殺人』でそのジャンルを確立して以来、まだ200年も経っていない、比較的新しいジャンルです。だからこそ、これからも新たな驚きに満ちた作品が生まれる可能性に満ちていて、考えるだけでワクワクします。

なかでも私が好きなのは、豪華な調度品で飾られた大広間に関係者が集められ、名探偵の推理が披露される…という様式美です。その決まったパターンがあるからこその“ツッコミどころ”も満載で、なぜ犯人だけを呼ばずに全員を集めるのか?なぜ容疑者は逃げずに現場に留まっているのか?もちろん、物語の構成上そうなっているのは理解していますが、一歩引いて見ると、思わずツッコミを入れたくなるようなご都合主義的な部分も含めて、なんとも愛おしく感じます。完璧に整えられた物語よりも、そうしたある種の“欠点”を抱えた作品の方に、私は魅力を感じます。読者が能動的にツッコミを入れながら読み進められる点も、ミステリー小説ならではのおもしろさだと思います。

■ミステリーは“器”。本当に描きたかったのは、たった1つの「家族の物語」

――本シリーズは「ミステリーの謎解き」と「家族の物語」が重要な要素になっていますが、読者にはどちらを深く感じてほしいですか?

【小西マサテル】その二択であれば、「家族の物語」です。私は1人っ子で、幼いころに母を亡くしてから、父と2人で暮らす時間が非常に長かったんです。その経験から、家族愛、特に大家族への憧れがあり、そうした思いが作中にも自然と反映されているのだと思います。

とはいえ、それをストレートに描くのは私の好みではなく、純文学ではなくミステリーという器を選んだ理由の1つでもあります。ミステリーの枠組みのなかで、いかに読者に感情移入してもらえる物語を届けられるか。それが本作での挑戦でした。根底には家族愛というテーマを置きつつも、それを前面に押し出すのではなく、謎解きの合間から自然に感じ取っていただけるような物語を目指しました。

■次なる挑戦は歴史の“もしも”。意外な切り口で描く仮想の物語

――三部作を書き終えた今、作家として次に見据えているテーマや作品、挑戦したいジャンルはありますか?

【小西マサテル】専門的な知識があるわけではありませんが、浅く広く歴史全般が好きなので、いつか歴史を題材にした物語を書いてみたいという思いはあります。以前、宝島社のショートショート企画で、タイタニック号の楽団員を題材にした物語を書いたことがあります。沈みゆく船内で、乗客を落ち着かせるために演奏を続けた彼らに“最後の1杯”を飲ませてあげたい、という着想から生まれた物語ですが、こうした歴史のifを描くことにも興味があります。

例えば「第二次世界大戦で日本が勝利していたら」といった架空戦記は1つのジャンルとして確立していますが、それとは少し違う、もっと意外な切り口で歴史の“もしも”を描く作品に挑戦してみたいです。

取材=有賀俊澄、文=ソムタム田井

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。