キリコとの電話を終えた俺は、スマホを放り投げると、倒れるようにソファーに横たわった。

(あんな言い方しなくてもいいだろ)

リビングの横の和室を見ると、遊び疲れた奏太がすやすやと布団で眠っている。

満 「俺も少し寝とくか」

目をつぶると同時に、床に転がっているスマホが鳴り始めた。

(やっぱり俺を心配して電話してきたかな、キリ)

よっこいしょ、と起き上がり、まんざらでもない顔でスマホを見ると、会社の社長からだった。

満 「…はい」

社長 「奥さんの調子はどうだ?」

満 「そうですね…。骨折なんではっきり退院日は分からないんですけど、先生の話だと一か月くらいは入院になりそうです」

社長 「そうか。それで満は明日には来れそうなのか?」

満 「子どもの預け先が決まらなくて、明日は…難しいです。すみません」

社長 「困ったな。クレーム処理がケンゾーだけだと終わらないんだよ」

満 「そんなに件数あるんですか?」

社長 「あぁ。満には前々から話してるけど、ここ数年、依頼が増えたから一気にアシスタントを増やしたのはいいけど、ちょっとミスが多いよな」

満 「…そうですね」

社長 「弁償代を払ったり、ギャラなしでチャラにしてもらったり…。売り上げがこのまま減るようなら、社員も含めて誰か切ることも考えないといけなくなるな」

満 「…そうですか」

社長 「まぁ、そういうことだから早めに頼むよ」

社長から電話が切れ、俺はふっと息を吐き、キッチンへと向かう。

冷蔵庫を開け、アイスコーヒーを取り出し、コップに注いだ。

安っぽい味がする。

(うまいコーヒーが飲みたいな)

会社が傾いていることは社長から聞いていた。

万が一、転職するようなことになったらどうしようか。

三十代後半の転職はうまくいくのか。

妻子を抱えて路頭に迷うことは許されない。ああ、胃が痛い。

奏太 「パパ…」

ぼんやりとしていると、いつの間にか奏太が俺の足元に来ていた。

満 「起きたの?」

奏太の顔を見ると真っ青である。

満 「…どうした?」

俺がそう聞いたと同時に、奏太が床に嘔吐してしまう。

満 「…大丈夫?」

驚いて奏太に触れると、奏太は燃えるように熱を持っている。

(これはえらいことになった…)

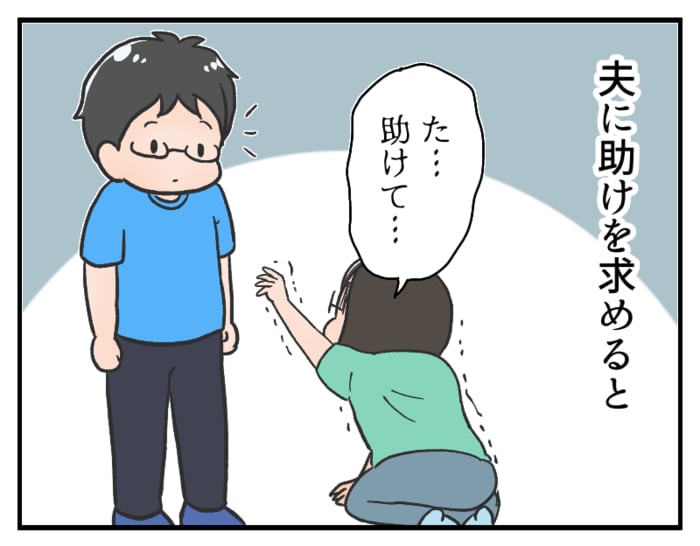

満 「小児科…どこがいいのか、キリに…」

キリコに電話をし掛けて、俺の手が止まる。

「あのさ、大人の37.5度なんて微熱でしょ。いや、むしろ平熱の域だよ。我慢しろよって話だよ」

(あんなこと言われちゃもう頼りたくない。その上、奏太が熱を出してるなんて言ったらなんて言われるか。具合の悪い時に、これ以上責められるのはごめんだ)

俺はキリコではなく、タクシー会社に電話を掛けた。

それからネットで近所の小児科を検索して、一番近いところにタクシーで向かった。

――向かったのは良かったのだが。

(なんだこれは…)

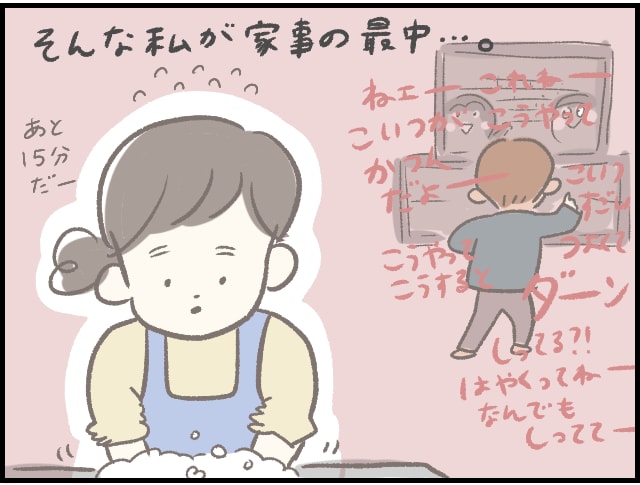

小児科内は病気の子どもと母親が溢れかえり、入りきれない親子が小児科の外でも待っている。

俺は面喰いながら、奏太を抱っこして受付に向かう。

満 「あの、子どもが熱を出していて」

受付係 「診察券をここに入れてくださいね」

満 「…診察券、どこかな」

受付係 「初めてですか?」

綺麗だがまったく愛想の無い受付係の女性が俺をジロりと見る。

満 「どうかな…。俺が連れてくるのは初めてで」

奏太を病院に連れて行くとき、キリコが持って行っているケースをリュックから取り出して、診察券を探す。

左腕には奏太を抱いているため、うまく探せない。

受付係 「保険証と受給証はありますか?」

満 「受給証…あ、これかな」

受付係 「これは母子手帳です」

満 「すみません…」

受付係 「それですね、ピンク色の。あと保険証もそこに挟まってますよ」

満 「あー…、これですね、すみません」

必死になって必要なものを取ろうとしていると、俺の腕からずり落ちそうになっている奏太が愚図りだす。

奏太 「パパ! 抱っこ! 抱っこ! うー、うー」

満 「わかった、わかった」

受付係 「お預かりしますね。じゃあ、お待ちください」

満 「…あの、どれくらい待ちますか」

(終わり次第、俺も内科に行きたい…)

受付係 「そうですねー。二時間はお待ちいただくようになるかと」

満 「…え」

受付係 「症状によって、順番が前後することもありますので、院内でお待ちください。万が一、いらっしゃらない場合は、後にお待ちの方を先に診察することになりますので、その点もご了承ください」

自分の熱が上がっていく気配がして、受付係の話がまったく耳に入って来なかった。

――小児科が入っている五階建てのビルを出ると、辺りはもう暗くなっていた。眠そうな奏太を抱っこして、通りを走るタクシーを捕まえる。

運転士 「どちらまで」

満 「あー…Bun'kitchenってわかりますか? 赤羽の」

運転士 「うーん、どうかな。赤羽方面に向かうので、近くなったらまた教えてもらえますか」

満 「はい…」

(ただ奏太を抱いて待っていただけなのに、頭も体もクタクタでもう何も考えられない…。家に帰ってご飯を作る気も、部屋を片付ける気も、洗濯する気にもなれない…。とりあえずBun'kitchenに行って落ち着こう…)

タクシーが走り出すとすぐに奏太は眠ってしまった。

俺も運転士に声を掛けられるまで目をつぶっていよう。

川口から橋を渡り、赤羽方面に向かう。それからBun'kitchenへのルートを説明して、見慣れたカフェに到着した。

(奏太、眠ったままだなぁ…)

どうするべきか。それを考える頭の余白もなく、俺はお金を払うと奏太を抱いたままBun'kitchenに入った。

店主 「いらっしゃいませ」

ディナータイムで店内は満席だった。

(マジか…)

唖然とする俺に店主が優しく微笑む。

店主 「相席でもいいですか? 四人席のソファーテーブルなので、奏ちゃんを寝かせておけますよ。ブランケット持ってきますね」

満 「…すみません」

優しさが五臓六腑に染みわたる。

店主に案内された席に行くと、そこにはどんよりとした雰囲気の女性が一人で座っている。

店主 「相席よろしいでしょうか」

店主の声に、女性はこちらを振り向いた。

さいとう美如

さいとう美如

さいとう美如

さいとう美如