俺は眠っている奏太を抱えて、病院の駐輪場に向かった。

奏太はとても疲れているようで、チャイルドシートに座らせても、ヘルメットをかぶせても起きなかった。

薄暗い道を自転車のライトが照らし出し、俺は気持ちが収まらないまま自宅へと走らせる。

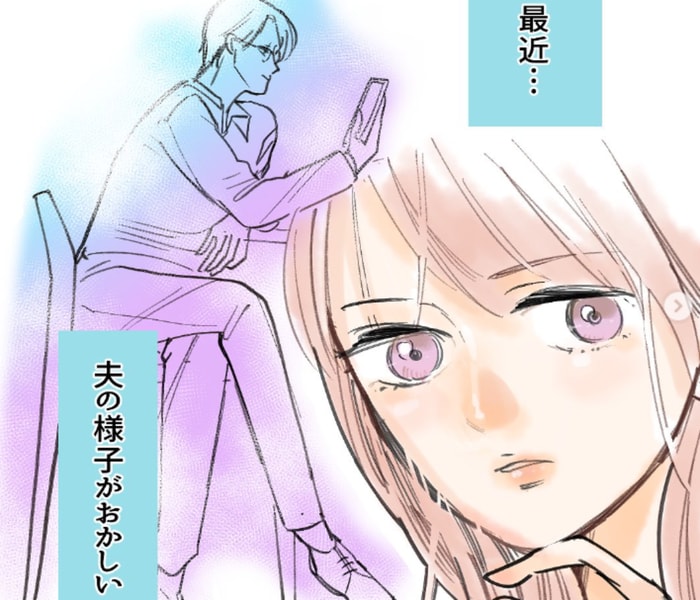

(「パパだって替えがきかない」? そんなこと知ってる。分かってる。「奏太のこと心配しない? 普通」だって? 俺が奏太のことを心配しないとでも思ってるのか? 「奏ちゃんを後回しにできるパパの気持ちなんて分かんない」? ちくしょう!ちくしょう…!)

いつもなら怒りの感情しかなかったかもしれない。でも、今回は違った。

素直になれない自分にも嫌気がさす。悔しさにも似た、不思議な感情だった。

マンションに到着するとまだ眠っている奏太を再び抱え、自宅へ向かう。

そして奏太を布団に寝かせると、俺は苛立ったままソファーに腰を下ろした。

テーブルの上には開いたままのノートパソコンがある。

一時保育をする奏太が不安にならないように、園内が明るくて、先生が優しくて、そんな託児所がないか昨夜ずっとネットで探していた。

「ともだちっこ」を見つけたあとも、本当に安心して預けられそうか、口コミサイトを見て回った。その上で今日、奏太を預けた。

トラブルがなければ17時に「お待たせ」って奏太を迎えに行くはずだった。

でもトラブルは起きた。それは仕方のないことだし、それをまとめるのが俺の仕事でもある。

仕事は大変なこともあるけど、それでも好きで働いてる。

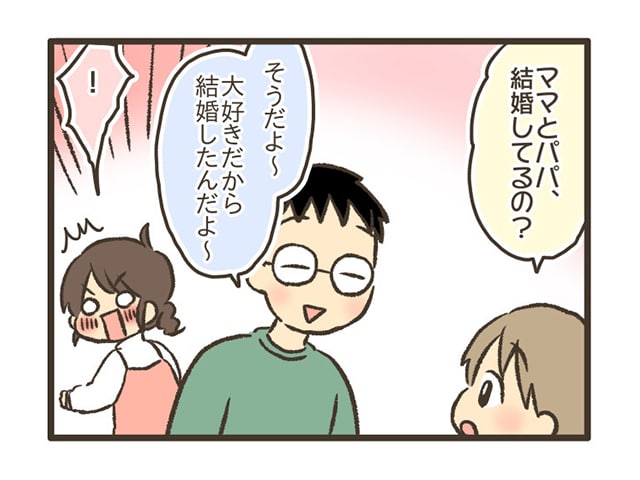

でもそれだけじゃない。キリコと結婚して、奏太が産まれて、より一層仕事を頑張ることができている。

会社の状況も含めて、俺のそういう気持ちもキリコに話したかった。

話したかったのに、いざ向き合うと難しかった。

病室に着いて、開口一番「ごめん」も言えなかったし、興奮気味のキリを前にして、自分も冷静に話せなくなっていった。

気持ちが落ち着かなくて、お茶でも飲もうかと立ち上がろうとした時、スマホが鳴りだした。

社長からだった。

満 「…お疲れ様です」

社長 「お疲れ。ケンゾーから聞いたよ。大変だったな」

満 「あー…はい」

社長 「セノーチェの岡田さんからも電話が来て、良い撮影だったって喜んでたよ。満が子役をなだめてくれたおかげだって。また新しい仕事を頼みたいそうだ。満、よくやったな」

満 「…ありがとうございます」

社長 「それでスケジュールを確認したいんだけど、今、大丈夫か?」

満 「あ…ちょっと待ってください。今、スケジュール表を見ますね」

ノートパソコンを立ち上げようとした時…。

奏太 「…ママ?」

目を覚ました奏太が辺りを見回し、キリコを探し出した。

そしてどこにもママがいないと気づくと、大粒の涙を流し、大声で泣き始めた。

奏太 「ママー!!! ママー!!!」

満 「奏太…。あ、すみません、折り返します」

社長へ一方的にそう告げると、俺は電話を切って奏太の元へかけ寄る。

満 「奏太、うちに帰って来たんだよ」

奏太 「ママー!!! ママー!!!」

満 「ほら、だっこ」

奏太を抱きしめようと手を伸ばすと、奏太が勢いよく俺の手を払う。

奏太 「やだ!! パパきらい!!」

満 「………奏太」

奏太 「ママがいい!」

奏太は泣きながら立ち上がり、俺を避けるようにして玄関へ走り出す。

満 「奏太…!?」

奏太は自分で靴を履くと、玄関のドアを開けてしまった。

奏太を抱きかかえて帰宅した時、俺は玄関の鍵をかけ忘れていたようだ。

満 「…お、おい!」

慌てて玄関に向かうも、奏太は外廊下に飛び出してしまう。

サンダルを突っかけて家を飛び出すと、奏太はエレベーター前まで走っていた。

偶然にも扉が開いてしまったらと不安がよぎり、俺は血の気が引くのを感じる。

「開」のボタンが届かない奏太はエレベーターのドアをバンバンと叩きだした。

奏太 「あけて! あけて!」

満 「何してるの、やめなさい、奏太!」

奏太の元へ走り寄り、奏太を捕まえようとすると、「パパやだ!」と言って、今度は部屋へ走って戻って行ってしまった。

はぁ、と息を吐き、俺も部屋に戻ると、奏太は洋服で溢れた洋室のドアを閉め、閉じこもっていた。

満 「…奏太? 何してるの?」

奏太 「パパいや!」

満 「………」

奏太に思い切り拒否され、俺は気が抜けて洋室のドアの前に座り込む。

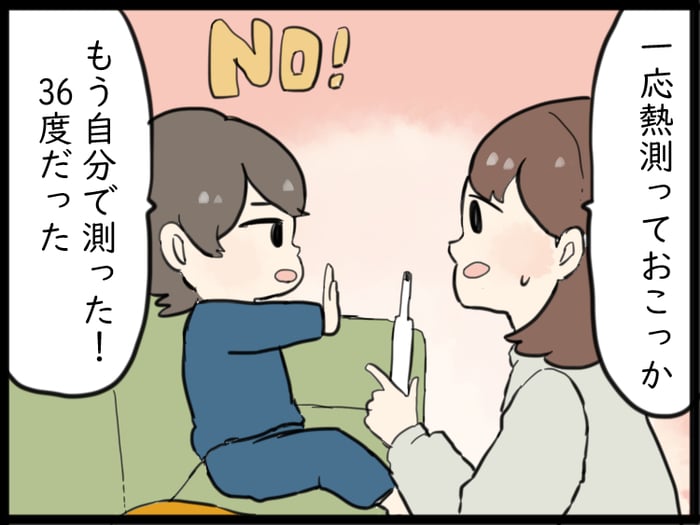

満 「…今日、託児所に預けたからパパの事、怒ってるの?」

奏太 「……」

満 「迎えに行くって言ったのに、迎えに行かなかったから怒ってるの?」

奏太 「……」

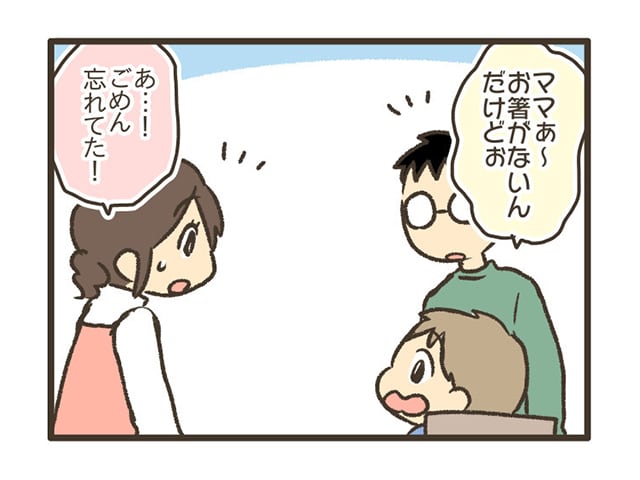

満 「…そうだ、東西線、持って帰って来たよ。渡すから出ておいでよ」

―――プルル、プルル

奏太が何も答えてくれなくて、静まり返った家の中で再びスマホが鳴り始めた。

俺は仕方なく立ち上がり、テーブルの上のスマホを手にする。

…また社長からだ。

スケジュールの確認を始めると、電話が長くなる。奏太は閉じこもっているから、しばらくは出て来なそうだ。

(…いや)

俺は鳴り続けているスマホを音からバイブに切り替え、ポケットに突っ込んだ。

すると…。

奏太 「…うっ、…うっ」

泣いている奏太の小さな声が聞こえてきた。

そっと洋室の扉を開けると、奏太は壁に寄りかかって泣いていた。

満 「…奏太」

俺は奏太の前にそっとしゃがみ込み、ゆっくりと奏太に手を伸ばす。

俺を拒否しない奏太の肌が柔らかくて、温かくて涙がこみ上げる。

奏太 「…パパ、ぎゅーして」

満 「…うん」

その小さな体を包み込むと、奏太の細い腕が俺を抱きしめ返した。

満 「…ごめんな…ごめん」

(どんな理由があるにせよ、奏太に寂しい思いをさせたのは俺だ。俺が預け先を決めて、仕事の時間を延ばすことも決めたんだ。何かを「決める」というのはそういうことだ。キリはいつもそれを一人で背負ってたんだな。いつも単に不機嫌だったんじゃない。いっぱいいっぱいだったんだ)

奏太 「パパ、お迎えなかった…」

満 「…パパね、お仕事してたんだ。今日ね、奏太と同じくらいの歳の子と話したんだよ。その子はね、長堀鶴見緑地線が好きなんだって」

奏太 「………」

電車の話をしたら奏太が少し笑ってくれるかな、と思ったけど、奏太の悲しい表情は消えることがない。

奏太にはいつも笑っていてほしい。奏太の笑顔が大好きだ。

(…キリだってきっとそうだ。ずっと奏太のことを一番に考えてきたんだ。奏太が産まれてもう三年も経ってるのに、こうなってやっとキリの苦労を分かるだなんて…。)

満 「…遅すぎるかな」

――ブブーッ

ポケットの中でスマホがバイブし、それが何度も続く。鳴り方からして電話ではなくメッセージだ。

(社長がメッセ…?)

不思議に思いながらスマホを取り出し見ると、それはキリコからのメッセージだった。

さいとう美如

さいとう美如

さいとう美如

さいとう美如