2020年破産事件及び個人再生事件記録調査によると、破産者の10人に1人以上は「自分以外の借金」が原因だといいます。この「自分以外の借金」のひとつが「連帯保証人」です。そこで今回、事例をもとに連帯保証人の恐ろしさとお願いされたときの“理論的な避け方”をみていきましょう。税理士/CFPの宮路幸人氏が解説します。

俺でよければ喜んで…二つ返事で「連帯保証人」になったAさん

Aさん(55歳)は、東京の下町で金属製品の町工場を営んでいます。事業も安定しており、明るく陽気な性格で知り合いも多く、多くの人から慕われていました。

ある日、学生時代からの友人である勤務医Bさん(54歳)と飲みに出かけたときのこと。聞けば、Bさんは独立開業を検討しているといいます。

「息子も医学部に合格したことだし、思い切って開業しようと思ってるんだ」

詳しく話を聞いてみると、Bさんの領域は自費医療の分野で収益性も高く、将来性もありそうな印象を受けました。

「もしよかったら、連帯保証人になってもらえないかな。連帯保証人って言っても名前を借りるだけだし、間違ってもAに迷惑がかかるようなことにはならない。それにもちろん、開業して軌道に乗ったら色々とお礼させてもらうからさ」

銀行からの融資額は3,000万円と高額です。ただ、ほかならぬBさんからの頼みであり、また「病院なら大丈夫だろう」と、その依頼を受け入れることにしました。

「開業? いいじゃん! 俺でよければ喜んで協力するよ」

しかし……。

Bさんは計画どおり事業を立ち上げたものの、コロナ禍とぶつかってしまったことなどが影響し、軌道に乗ることなく失敗。開業したクリニックはあえなく倒産してしまいました。

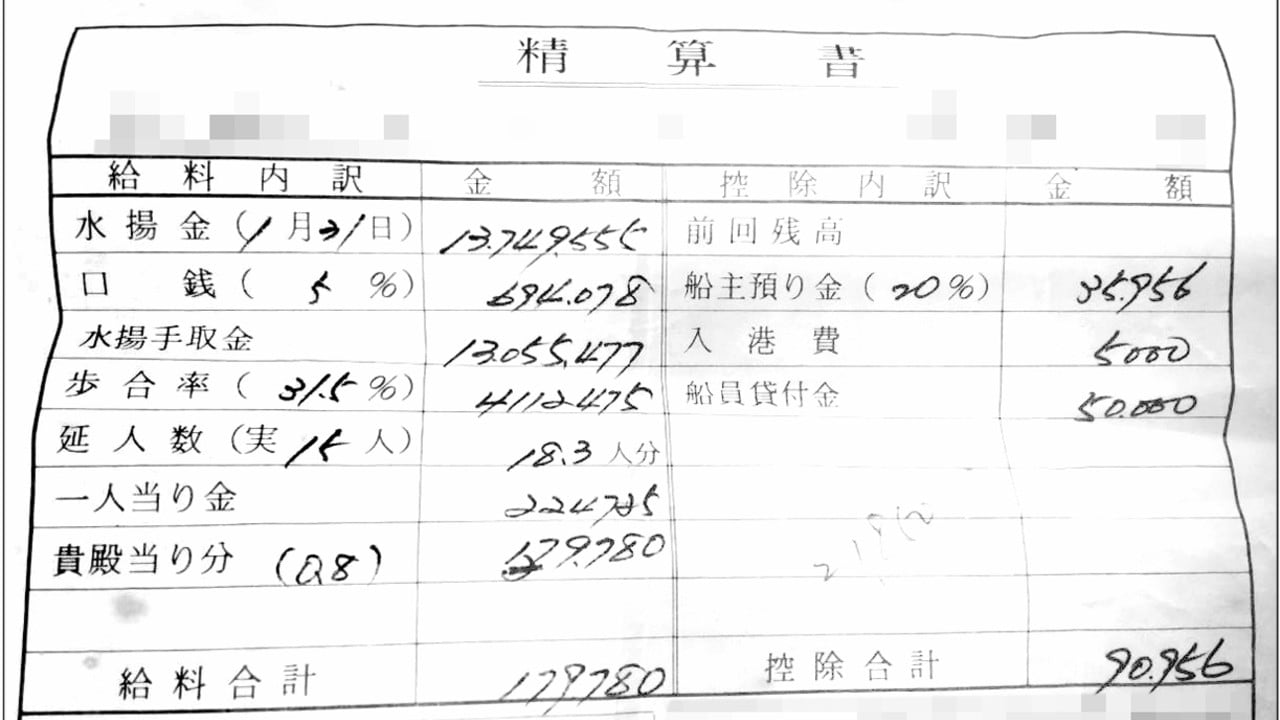

さらに、Bさんが自己破産してしまったことから、Aさんは銀行から、Bさんの借入金の返済を迫られることになってしまったのです。

(広告の後にも続きます)

「連帯保証人」が背負わされる“重すぎる十字架”

不動産の賃貸契約時や銀行から借入を行う際など、保証人が必要となるケースは少なくありません。

一般に連帯保証人とは「実際には借りていないが、主債務者と同じ責任をもつ」という立場にあります。借りたお金や物件を実際に使うわけではないにもかかわらず、主債務者(借金をした本人)とほぼ同じ立場というわけです。

なんらかの理由で本人の返済ができなくなった場合、「自己破産」という方法を選択されるケースも多いですが、主債務者が自己破産を選択するなどして借金を支払えない場合、連帯保証人が代わりに支払わなければなりません。

さらに後述しますが、いったんその責任を負ってしまうと、借金を完済するか、自己破産などで帳消しにしない限り、逃れることはできません。

このように、連帯保証人は非常に重い責任を請け負うことになります。