1.居住サポート住宅とは?いつから始まる?

居住サポート住宅とは、高齢者などの居住者への見守り・サポートがある賃貸住宅です。2024年の住宅セーフティネット法改正によって制度化され、市区町村による認定制度が2025年秋に開始される予定となっています。長年にわたり介護施設運営に携わり、現在も公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の委員などを務める、小嶋勝利さんの解説とともに紹介していきます。

話を聞いた人

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 あんしん居住研究会 委員

小嶋 勝利さん

大学卒業後、日本シルバーサービスに入社。介護職員や施設長、施設開発責任者として45施設の開発・運営に携わる。2006年、介護コンサルタント企業ASFONの設立に参加。その後、民間介護施設紹介センターの株式会社みんかいを買収・子会社化し、新たにASFON TRUST NETWORKの取締役に就任した。現在は、老人ホームなど介護保険事業者に対する運営・営業支援業務、業界誌を中心とした執筆活動に取り組んでいる。

居住サポート住宅の対象者

居住サポート住宅の主な対象者は高齢者です。また、高齢者だけでなく、障がい者やひとり親世帯、低所得者などの賃貸住宅を借りにくい人も入居できます。このような入居者は「住宅確保等要配慮者」と呼ばれ、賃貸住宅への入居を断られるケースもあるため、支援制度の整備が進んでいます。

小嶋勝利さんは「居住サポート住宅の登場で、高齢者の住まいの選択肢が増える。簡単な見守りがあれば、賃貸住宅で独居・夫婦だけでも十分に暮らしていける高齢者は多いはず」と新制度に期待します。

居住サポート住宅で受けられる支援

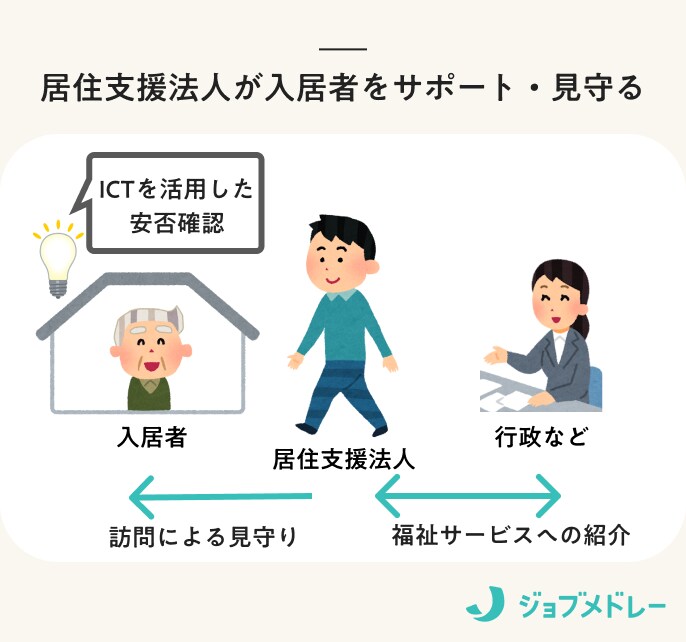

居住サポート住宅では、居住支援法人が居住者の暮らしをサポートします。具体的にはICTを活用した安否確認や、職員の訪問による見守りを提供し、居住者の状況に応じて福祉サービスにつなぐ役割も担います。居住者が高齢者の場合は、高齢者福祉の相談窓口を通じて、ホームヘルプやデイサービスにつなぐことを想定しています。

tips|居住支援法人とは

住宅セーフティネット法に基づいて都道府県が指定し、入居者への居住支援をおこなう法人です。NPO法人や社会福祉法人だけでなく、民間の会社も指定を受けることが可能です。居住支援法人は以下の業務を担います。

入居者への家賃債務保証住宅相談など賃貸住宅へスムーズに入居するための情報提供・相談見守りなど要配慮者への生活支援

小嶋さんは居住サポート住宅での支援について「小規模多機能型居宅サービスと連携できれば、365日24時間、介護事業者による切れ目のない見守りも可能になる。居住支援法人だけではカバーしきれない部分を、介護事業者が引き受けるようになるのではないか」と将来像を示します。

(広告の後にも続きます)

2.高齢者の入居を支援する必要性

高齢化が進むとともに、単身で暮らす高齢者も増え、賃貸住宅のニーズは増しています。しかし、空き家が増えている市場環境であっても、賃貸住宅の大家にとって孤独死の可能性がある高齢者の入居は抵抗感があるものでした。

前身の住宅セーフティネット制度が2017年に開始

大家の不安を解消し、誰でも賃貸住宅に居住できることを目的に、居住サポート住宅の前身の「住宅セーフティネット制度」が2017年に始まりました。住宅セーフティネット制度は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティネット住宅」の登録制度、居住支援法人による経済的な支援などを柱とする制度です。この制度が始まって以来、居住支援法人は全国で700団体を超えました。

より安心できる環境整備のため居住サポート住宅を創設

住宅セーフティネット制度による支援が進むなかで、高齢者などが入居しやすい環境を整えるだけでなく、入居後の生活を支える仕組みも求められるようになりました。そこで、大家と入居者の双方が安心できる環境を整え、居住支援法人などが入居後もサポートする仕組みを強化するために、居住サポート住宅の認定制度が創設されました。

大家の不安について、小嶋さんは「突然死や孤独死、事故物件化による資産価値の棄損については、居住支援法人による早期発見が可能になり、残置物の処分についても法律が整備されることで、大家の不安は解消に向かう」と指摘します。