余計な味付けをしなくてもおいしいとうもろこし。蒸しても、茹でても、焼いても楽しめますよね。一方で皮に覆われていたり、大きな鍋を使わないと入らなかったりと扱いづらい一面も……。そこで今回は簡単でおいしい、とうもろこしを電子レンジで蒸す方法をご紹介します。

電子レンジで蒸すメリット

鍋で茹でる、蒸す調理のイメージが強いとうもろこしですが、実は電子レンジ調理ならではのメリットも。以下にて解説します。

水溶性の栄養素を逃さない

とうもろこしはカリウムなどのミネラル、葉酸などのビタミン、そして食物繊維など、多くの栄養素をもっています。そのなかでも特に水に溶けやすい栄養素がカリウムと葉酸。

カリウムは体内の余分な塩分を体外に排出する働きがあるので、むくみ・高血圧予防に効果的。

葉酸は赤血球の生成や胎児の成長に関与します。

例えばカリウムは電子レンジ調理だと100gのとうもろこしにカリウム330mgが含まれますが、茹でると290mgに減るというデータもあります(※) 。

このように、茹でるとせっかくの栄養素がお湯に溶け出してしまうとうもろこし。電子レンジ調理だと水に入れて加熱するわけではないため、その心配もありません。

※参照

文部科学省 食品成分データベース 野菜類/(とうもろこし類)スイートコーン/未熟種子/電子レンジ調理

文部科学省 食品成分データベース 野菜類/(とうもろこし類)/スイートコーン/未熟種子/ゆで

蒸すことで甘味が増す

電子レンジで加熱するとラップをした中で水蒸気がまわり、とうもろこしが蒸されるのと同じ状態となります。

余分な水分がとうもろこし内に増えず、味が濃縮され、甘味が増すのです。

水っぽくなりにくい

茹でたとうもろこしは食べる際水っぽく感じることがあります。これは茹でる際に水分がとうもろこし内に増えるからです。電子レンジ調理だととうもろこしが水に浸かっている状態ではなく、水も少量しか使いません。水っぽくなりにくいといえるでしょう。

時短で手軽

とうもろこしを茹でる・蒸すと大きいお鍋の用意や後片付けが手間になりますよね。また、調理時間もおおよそ10分+粗熱をとる時間(5分程度)となります。電子レンジ調理だと加熱時間は1本5分程度で大きなお鍋を用意する必要もありません。手軽に楽しみたい際は電子レンジを活用しましょう。また忙しいときにすぐとうもろこしを食卓に出したい、栄養をなるべく逃さず食べたい方におすすめの調理方法です。

皮付きを電子レンジ加熱する方法

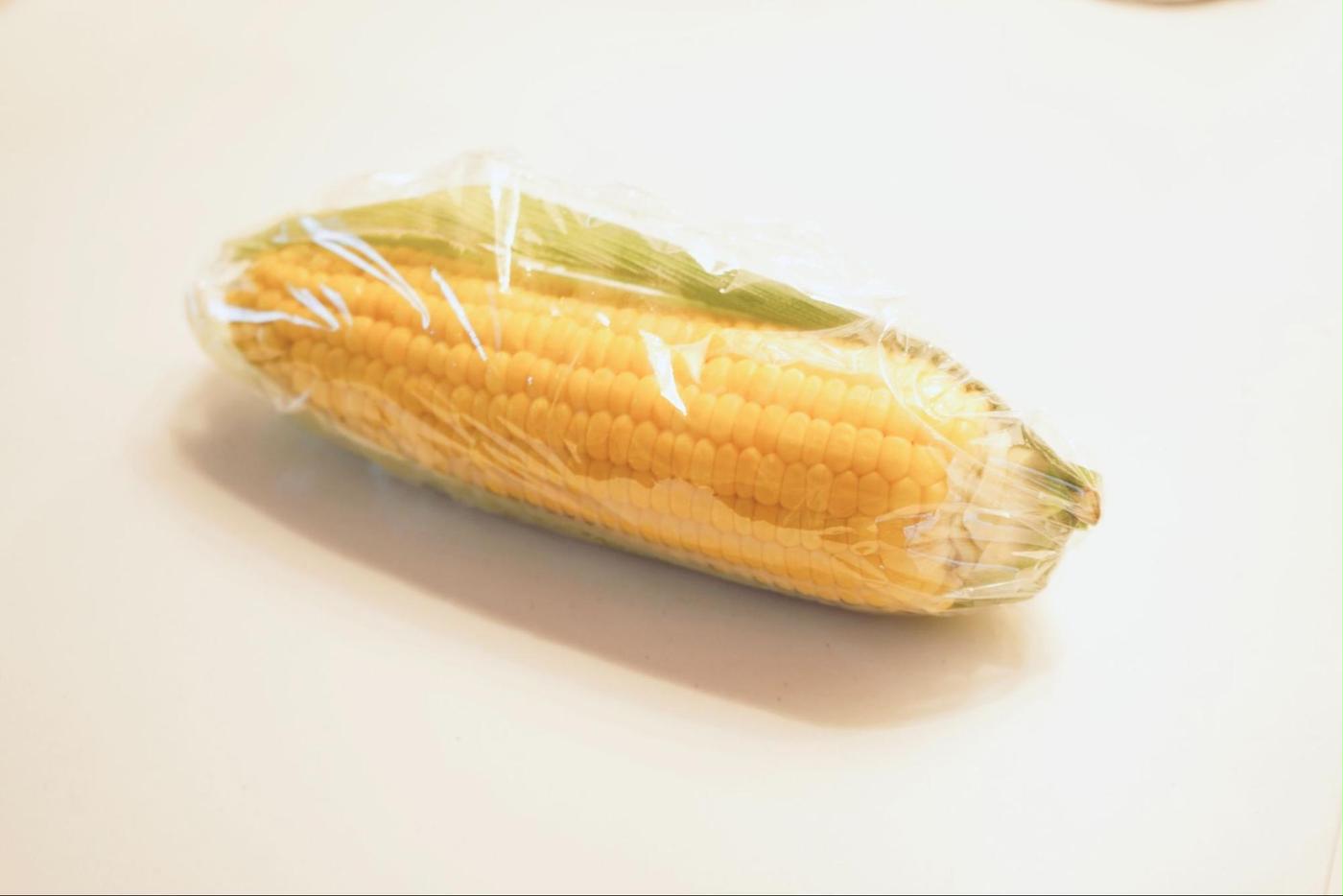

とうもろこしは是非「皮付き」で調理しましょう。

皮に身が守られていることで水分がとぶのを適度に防いでくれます。また、皮の上からもラップをすることで皮の外も中も蒸し状態に。水分が適度でジューシー、甘いとうもろこしができますよ。

※皮付きでラップをせず、とうもろこしを電子レンジ加熱する調理方法もあります。このやり方だととうもろこし内の水分がとびすぎることもあるので、本記事ではラップを使用することをおすすめしています。

<手順>

(1)皮を1~2枚残して剥く

皮は全て残すのではなく、身から1、2枚分だけ残してあとは剥くようにします。

残しすぎるととうもろこしに青臭さが残るので注意。中身が見えないように皮がぐるりととうもろこしの身を巻いてる状態が理想ですが、皮の大きさにもよるので一部が覆われているだけでもOK。

(2)皮の上から水をかけてラップする

皮の上から水を全体にまんべんなくかけ、水気があるままラップでくるりと巻きます。

(3)電子レンジで加熱

とうもろこし1本(約210~250g)につき、電子レンジ(500W)で5分加熱する。お皿には乗せなくてもOK。

(4)粗熱をとってから皮を剥がす

電子レンジから取り出す際は非常に熱くなっているので注意してください。粗熱がとれるまで5分程そのままにしてからラップをとり、皮・ひげ根を剥きます。粗熱をとっている間もゆっくり蒸し状態が続いています。あまりに早くラップをとってしまうと粒から水分が湯気となって一気に抜けてしまうので注意しましょう。

(5)皮を剥いたものをラップで包む(しわしわになるのを防ぐため)

食べるまでは再度ラップで包むようにするのがおすすめ。包まないととうもろこしの水分がどんどん抜けていき、粒がしわしわになってしまいます。

配信: トクバイニュース